Его творчество, как все значительные явления, долгое время не получало признания, когда же оно было наконец оценено, вокруг имени Васнецова возгорелись небывало горячие споры: одни превозносили его до небес, другие отказывали ему во всяком значении. Искусство непрестанно переоценивается; меняется оценка не только отдельных художественных произведений, но и всего творчества того или другого художника и даже целых эпох в истории мирового искусства. Васнецов не избежал этой доли. Сейчас, у свежей могилы, трудно сохранить ту объективность, к которой обязывает весь творческий путь ушедшего от нас большого человека, но несколько мыслей, явно бесспорных, можно высказать уже сейчас без риска впасть в ошибку.

Васнецов выступал во всех родах живописи: он был — по старой академической терминологии — «историческим живописцем», ибо писал картины на сюжеты истории и мифологии, был «религиозным живописцем», портретистом, жанристом, декоратором и «графиком». Кроме того, он был и архитектором, так как по его проектам выстроены церковь в Абрамцеве, фасад Третьяковской галереи, Цветковская галерея и его собственный домик с мастерской в Троицком переулке. В чём он был сильнее всего? В какой области оставил он наиболее яркий след в истории русского искусства? Уроженец русского севера, он пришел в Москву по окончании Академии художеств и возвращении из заграничной командировки как будто только для того, чтобы обнажить всю фальшь и надуманность, которою были проникнуты произведения тогдашних художников, бравших темы из русской истории и былинного эпоса. Когда москвичи увидали в 1880 г. его картину «После побоища Игоря Святославича с половцами», купленную П. М. Третьяковым, они впервые почувствовали, что от этого искусства действительно «Русью пахнет». Васнецов передал эту «Русь» не при помощи исторически верных костюмов, а взял ее «нутром», особым, ему присущим чутьем. Через год, в 1881 г., он создает свой шедевр — «Алёнушку», не то жанр, не то сказку, обаятельную лирическую поэму о чудесной русской девушке, одну из лучших картин русской школы. В ней нет никакой композиционной усложненности и режиссерского мудрования: картина проста до последней степени и вся она вылилась из чистого чувства.

Обе эти вещи ясно наметили то, что позднее получило название «Васнецовского стиля». Исполненные им вскоре вслед затем рисунки к постановке «Снегурочки» на домашней сцене С. И. Мамонтова окончательно определили этот стиль, которому художник остался верен до гроба. Рисунки к «Снегурочке», находящиеся в Третьяковской галерее, в смысле проникновенности и чутья русского духа не превзойдены до сих пор, несмотря па то, что целых полстолетия отделяют их от наших дней, изощренных последующими театральными постановками К. Коровина, Головина, Билибина, Стеллецкого и других.

Архитектура тоже не случайность в васнецовском творчестве. В 1870-1880-х годах в Москве процветала необычайная страсть к «русскому стилю» в архитектуре, почему-то особенно усердно культивировавшемуся архитекторами-немцами, работавшими в России. Набрав различные мотивы, встречающиеся в древнерусском зодчестве, строители московских особняков, дач, выставочных павильонов, часовен проглядели за вычурными деталями основной смысл русских архитектурных форм — их простоту и ясность, любовь к большим гладям стены и чувство меры в применении декоративного убранства. Васнецов ясно видел всю бесплодность их исканий и дал первую подлинно русскую постройку новейшего времени в Абрамцевской церкви, выдержанной в новгородско-псковских формах. В те дни она казалась целым откровением. Васнецов таким образом не только вдохновитель всех последующих искателей Древней Руси в живописи, но и истинный отец того течения в архитектуре, которое нашло свое наиболее яркое выражение в искусстве Щусева. Уже это одно говорит об огромной роли, выпавшей на долю Виктора Васнецова в истории русского искусства недавнего прошлого.

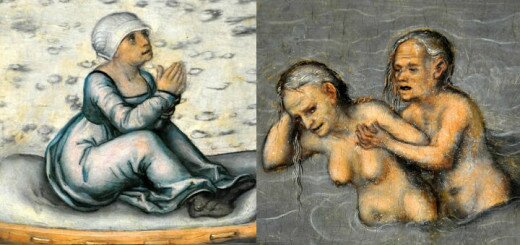

Одним из наиболее ярких примеров драгоценного дара проникновения в древний мир может служить и серия Васнецовских панно «Каменный век», исполненных для Исторического музея, — единственная в европейской живописи композиция, заставляющая верить в подлинность этих первобытных людей. Как бесконечно далек от неё условный академический «Каин» Кормона, столь прославленный некогда рядом поколений и висящий на почетном месте в Люксембургском музее в Париже! И снова Васнецов добивается своей цели не при помощи точных археологических подробностей, а исключительно путем интуитивным — археологической зоркостью художника. Васнецовские панно, несмотря на свой живописный, вполне реалистический характер, выдержаны в декоративном стиле, отвечающем их прямому назначению — украшать залы музея. Художник счастливо избежал в них соблазнительной, столь модной тогда во Франции, стилизации. «Каменный век» — одно из самых вдохновенных его созданий.

Наибольшей славой пользуются религиозные произведения Васнецова, особенно его знаменитая роспись Киевского Владимирского собора. Хотя по сравнению с упомянутыми выше вещами они значительно слабее, но блестящей выдумкой, эффектностью композиций и местами подлинным пафосом Васнецов впечатляюще воздействует на зрителя, совершенно проглядевшего из-за них Васнецова — жанриста и портретиста. Заваленный церковными заказами и с увлечением отдававшийся им, художник и сам недооценивал свой замечательный дар психолога и бытописателя, между тем такие произведения, как «С квартиры на квартиру» в Третьяковской галерее или «Преферанс» бывшего Румянцевского музея, и такие портреты, как «Т. А. Рачинская в детстве», свидетельствуют о том, что в лице Васнецова русское искусство имело совершенно исключительного мастера, далеко не давшего всего, что было в его силах.

Небольшая картина «С квартиры на квартиру» (1876 г.) по силе чувства — ровня самым сильным произведениям Перова и вызывает в памяти скорбь «Бедных людей» Достоевского. «Преферанс» (1879 г., ныне в Третьяковской галерее) — тонко продуманная и отлично написанная вещь, с прекрасно переданной игрой двойного освещения — от луны и свечей. В Васнецовских портретах есть также свой стиль. Чаще всего это портреты членов семьи художника и его близких. Из других известен только превосходный портрет Антокольского, относящийся к 1880 г. и находящийся в Третьяковской галерее. В портретах дочери и сына, особенно том, который висит в Третьяковской галерее и написан в 1889 г., есть тот характерный, специфически Васнецовский взгляд больших, наивно открытых глаз, который вошёл как составная часть в сложное целое, известное под именем «Васнецовского стиля». Этот взгляд больше всего памятен по знаменитому изображению «Богоматери» на алтарной абсиде Владимирского собора — наиболее удавшейся религиозной композиции Васнецова. Васнецовские глаза вызвали тысячи подражаний, с Владимирского собора пошли все те бесчисленные вариации на Васнецовские темы различных «богомазов», которыми в 1890-1900-х годах были заполнены стены большинства русских церквей и которые отравили своим ядом и самый прообраз.

Творчество Виктора Васнецова ещё не раз будет переоцениваться, как и все людские деяния, но история несомненно отметит значительность этого явления, на протяжении без малого 60 лет теснейшим образом связанного с русской художественной жизнью.

ВАСНЕЦОВ, Виктор Михайлович (3.05. 1848, село Лопьял (Вятская губерния) — 23.07.1926, Москва) — великий, русский художник, один из основоположников русского модерна в его национально-романтическом варианте. Учился в духовной семинарии в Вятке (1862–1867), затем в рисовальной школе при Обществе поощрения художеств в Петербурге (где наставником Васнецова был Иван Николаевич Крамской) и в петербургской Академии художеств (1868–1875). Васнецов — основоположник особого «русского стиля» внутри общеевропейского символизма и модерна. Он преобразовал русский исторический жанр, соединив мотивы средневековья с атмосферой сказки. Тот же мир оживал в новаторских театральных работах Васнецова, в его эскизах к постановке пьесы-сказки А.Н.Островского «Снегурочка». Принципы «русского стиля» мастер развивал также в области архитектуры и дизайна: по эскизам Васнецова, стилизующим древнерусскую старину, в Абрамцево были возведены церковь Спаса Нерукотворного (1881-1882) и Избушка на курьих ножках (1883), а в Москве — памятный крест на месте убийства великого князя Сергея Александровича в Кремле (1905, уничтожен при советской власти, воссоздан на территории московского Новоспасского монастыря) и фасад Третьяковской галереи (1906). Самым же значительным монументально-декоративным свершением художника явились росписи киевского Владимирского собора (1885-1896); в них Васнецов стремился обновить византийские каноны, внося в них лирически-личностное начало. После 1905 года Васнецов примыкает к монархическому «Союзу русского народа», оформляя в славянских мотивах издания этой организации. Октябрьскую революцию Виктор Михайлович Васнецов, как убежденный монархист и славянофил, не принял. Сайт посвящённый В. М. Васнецову

ВАСНЕЦОВ, Виктор Михайлович (3.05. 1848, село Лопьял (Вятская губерния) — 23.07.1926, Москва) — великий, русский художник, один из основоположников русского модерна в его национально-романтическом варианте. Учился в духовной семинарии в Вятке (1862–1867), затем в рисовальной школе при Обществе поощрения художеств в Петербурге (где наставником Васнецова был Иван Николаевич Крамской) и в петербургской Академии художеств (1868–1875). Васнецов — основоположник особого «русского стиля» внутри общеевропейского символизма и модерна. Он преобразовал русский исторический жанр, соединив мотивы средневековья с атмосферой сказки. Тот же мир оживал в новаторских театральных работах Васнецова, в его эскизах к постановке пьесы-сказки А.Н.Островского «Снегурочка». Принципы «русского стиля» мастер развивал также в области архитектуры и дизайна: по эскизам Васнецова, стилизующим древнерусскую старину, в Абрамцево были возведены церковь Спаса Нерукотворного (1881-1882) и Избушка на курьих ножках (1883), а в Москве — памятный крест на месте убийства великого князя Сергея Александровича в Кремле (1905, уничтожен при советской власти, воссоздан на территории московского Новоспасского монастыря) и фасад Третьяковской галереи (1906). Самым же значительным монументально-декоративным свершением художника явились росписи киевского Владимирского собора (1885-1896); в них Васнецов стремился обновить византийские каноны, внося в них лирически-личностное начало. После 1905 года Васнецов примыкает к монархическому «Союзу русского народа», оформляя в славянских мотивах издания этой организации. Октябрьскую революцию Виктор Михайлович Васнецов, как убежденный монархист и славянофил, не принял. Сайт посвящённый В. М. Васнецову

×

×

Примечание

- Публикация подготовлена редакцией сайта «АртПолитИнфо» // при составлении публикации были использованы материалы: В. М. Васнецов «Письма. Дневники. Воспоминания. Суждения современников»; И. Грабарь «В. М. Васнецов» (очерк), 1926 и сборник «Философия русского религиозного искусства XVI-XX вв. Антология»

Виктор Васнецов

Виктор Васнецов