Осознание возраста у различных народов проходило по-разному[1]. У восточных славян было сильно выражено христианское понимание возраста, на что указывает в своей работе Т. Бернштам[2]. По мнению В. Колесова, на возрастные определения людей очень рано стали накладываться социальные ограничения, уточнявшие функции человека известного возраста в данном обществе[3]. Интересно замечание того же автора о семичленной градации жизненного пути, которая пришла на Русь из византийских текстов. В «Изборнике» 1073 года «семь вёрст» человеческой жизни обозначены как младенец, отрочате, отрочище, юноша, средовечный, старец, седой старый при гробе[4]. Явным отголоском этого может служить рассказ, записанный нами в с. Светлоречном:

Шёл по мосту человек, вдалеке виднелась церковь. Вдруг наезжает пан, который любил, чтобы все отвечали ему быстро и коротко. Он спрашивает: «Далеко до села, глубока ли река, как тебя зовут?». Мужик также скороговоркой отвечает: «Семь вёрст, по колено, Сидор». Пану понравился ответ, и он дал мужику пять рублей…[5]

Здесь «семь вёрст» — срок жизни, расстояние от моста — реки, до села — церкви, от своего мира к границе жизни. Реальные отношения возрастных именований покрыты патиной многих переосмыслений каждого определённого возраста, что связывается с социальным происхождением и культурно-исторической детерминированностью возрастных аспектов жизни человека[6].

В исторических источниках находим указание на то, что четыре периода жизни сравнивали со временами года и частями света, причём весну и восток сравнивали с детством, лето и юг сравнивали с юностью, осень и запад — с мужеством, зиму и север — со старостью. Не христианское число три, но и не языческое семь лежат в основе такого деления; самый принцип деления по возрастам и степеням определялся хозяйственной и природной обстановкой средневекового дома[7]. В дальнейшем этого деления будем придерживаться и мы (детство, юность, зрелость, старость). Каждая из этих возрастных категорий представляет собой «шкалу социальных возрастов», за каждым из которых закреплён набор социальных ценностей и ролей, субъективируемых: одни — в качестве мнений, оценок, отношений, другие — в качестве практических действий. Порою эти ценностно-поведенческие наборы рассматриваются как непосредственные обусловленные особенности созревания индивида. И в большинстве случаев такие представления о возрасте не вступают в противоречие с социальной реальностью[8].

В этих возрастных когортах формировались, под воздействием основных проводников социализации — семьи и общины[9], базовые личностные качества[10]. Так как на изучаемой нами территории мы имеем дело с двумя видами общин — казачьей и крестьянской, то и основные базовые качества личности мужчины в них различаются. Мы условно объединим их в два образа-идеала: мужчина-защитник и мужчина-кормилец. В изучаемый период они заметно переплетаются. Так, на образ мужчины-защитника, воина накладываются черты хорошего хозяина, домовитого, работящего (ср. как высшая похвала — додела[11]), что характерно для крестьянской общины[12]. Для крестьянского населения были свойственны такие установки в поведении: веди себя прилично, не балуйся, дураку закон не писан, — обойди его стороной, будь умнее (означавшее будь не агрессивен)[13].

Агрессивность как таковая принимала игровой характер и существовала в играх и в праздниках, в остальных случаях она осуждалась и прощалась молодёжи, как особой возрастной группе до определенных пределов (так, родители с гордостью говорят о том, что их сыновья дерутся из-за девчат, но драка вообще подвергается осуждению)[14]. Об отличии кулачных боев в слободах и станицах мы упоминали.

В станице помимо домовитости на первое место выходила воинская доблесть (особенно это характерно для кубанских станиц), казачья слава, удальство-лихость в которых заключено и мужество, и сила воли, отвага и умение обращаться с конём, оружием, кулаком. Скажем, на Масленицу георгиевский кавалер первым зажигал пук соломы[15], старики здоровались с ним стоя и прочее. В остальном мы обнаруживаем схожие черты в поддержании чести семьи, рода и общины в целом (попутно заметим, что осуждение «то у них порода такая» или «в семье не без урода» имели воспитательное значение в общине); в почитании священных мест — церковь, кладбище, колдовское место; в знании обычаев и старинных песен. Всё это составляло базовые качества личности.

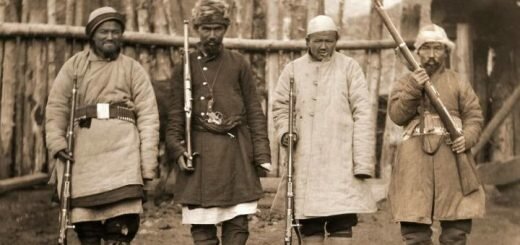

Качества, которыми должен был обладать казак, были известны: смелость, смекалка, сила, ловкость, умение владеть разными видами оружия, искусство верховой езды, взаимовыручка. Подобные качества отражены в казачьих песнях, так в песне о Бакланове поётся:

Честь прадедов атаманов,

Богатырь, боец лихой,

Здравствуй, храбрый наш Бакланов,

Разудалый молодец.

Ты геройскими делами

Славу дедов и отцов

Воскресил опять меж нами,

Ты казак из казаков.

Шашка, пика, верный конь,

Рой наездников любимый,

С нами ты, неотразимый,

Мчишься в воду и огонь…

Честь геройскую любя,

Мчишься в бой напропалую,

За родную Русь Святую

Не жалеешь сам себя…[16]

Эти качества формировались обычаями и обрядами донских казаков, которые сопровождали их в качестве своеобразных воинских инициаций в различные периоды жизни. Инициации были растянуты на Дону во времени, от рождения до ухода казака на службу. Младенческая инициация (посвящение) обычно описывается следующим образом:

Обряд этот, существующий ныне, состоит в том, что, дождавшись появления у сына первого зуба, отец, надев на него шашку, сажает его верхом на своего оседланного коня и в этот момент в первый раз подрезает ему чуб». Затем возвращает его матери со словами: «Вот тебе казак!..

Новорожденному все друзья и знакомые отца приносили что-нибудь на зубок. Этот подарок непременно был военный: патрон пороха, стрела, лук, пуля, дед дарил шашку или ружье. Этим обрядом мальчика посвящали в казаки, признавали его принадлежность к сообщности вольных сынов Тихого Дона:

Воин по рождению и воспитанию, казак с детства приучался думать и чувствовать по-военному. Сын, внук и правнук служилого казака, он ребёнком — уже был казаком…[17]

В сословной культуре младенческая инициация трансформировалась в обряд посвящения в казаки. В обряде, как правило, участвовали официальные лица. Посвящение в казаки проходило лет в шесть. На майдане собирались на круг казаки. Мальчиков сажали на лошадей. Каждый из них должен был проехать на лошади по кругу. Кто не удержится в седле, того посвящали в казаки через год. Для тех мальчиков, кто проехал по кругу и не упал с лошади, начиналось посвящение в казаки. Обряд проходил в торжественной обстановке на майдане. Каждому из них атаман надевал ленту из красной материи с надписью: «казачок рода Астаховых». Но перед тем как ленту надеть, мальчиков сажали на лошадей старшие казаки из их казачьего рода. После надевания ленты атаман важно всех обходил, поздравлял посвященных в казака, приветствовал старых казаков-воинов.

Подростковая инициация происходит в 13-15 летнем возрасте. Историки и этнографы Дона почти единодушны в определении приоритетов воспитания растущего поколения: с первых сознательных шагов мальчиков приучают к обращению с лошадью. Трёхлетки сами ездили по двору, а пятилетки бесстрашно скакали по улице, стреляли из лука, играли в бабки, ходили войной. Конь занимал особое место в жизни казака, он был непременным спутником казака на всех путях его жизни — и мирных, и немирных. От знания повадок лошадей, навыков обращения с ними подчас зависела сама жизнь казака. Конь был своеобразным посредником между казаком и Доном — то есть родной землёй, родным домом, родной семьёй.

Постепенно сфера воспитания мальчиков расширялась, в неё включались элементы следопытства, навыки обращения с оружием, рукопашного боя, преодоления водных преград и тому подобное. Мальчиком казак играл в айданчики на станичной улице, наметывая себе глаза, или, прыгая и бегая, гонял кубарь[18].

Едва хватало у него силы, он уже брал пищаль и шёл стрелять чутких дроф, или скакал по степи, загоняя сорвавшийся в метель табун. Он ползал на животе, подкрадываясь к зверю, он переплывал Дон, спасаясь от татар, он знал, что промах из ружья для него — часто смерть или плен. Он делал сам всё то, чему теперь мы учим казака на случай войны, учителем его была жестокая, смертельная опасность, а это учитель суровый…[19]

Основой формирования базовых качеств личности служило военно-физическое воспитание, имеющее сословные черты в казачьих общинах (так, в хуторе Пигаревском Вешенской станицы в школах казачата занимались шермициями под руководством служилых казаков[20], в кубанских станицах казачата, ученики начальной школы, принимали участие в маневрах — военных соревнованиях между станицами[21]) и трудовое воспитание, которое, по мнению Г. Н. Волкова, является основным ядром системы воспитания[22]. Следует отметить, что некоторые авторы военно-спортивные игры относят к простейшей форме физического воспитания, лишённой творческой интерпретации[23]. Что в основе своей не верно, так как в казачьей среде утилитарная функция вытеснила обрядовую вследствие наложения сословных черт культуры на этнические. Впрочем, как отмечает Г. Любимова, сами игры содержат важные для реконструкции архаических ритуалов элементы. А феномен игрового поведения является выразителем глубинной биосоциальной и психологической потребности человека в импровизации, в спонтанности, не регламентированном выражении[24].

Финалом подростковой инициации можно считать «потешные сражения» между группами подростков станицы или хутора. Так, в книге «Донцы» читаем:

По временам все ребячье население Черкасска выступало за город, где, разделившись на две партии, строили камышовые городки. В бумажных шапках и лядунках, с бумажными знамёнами и хлопушками, верхом на палочках, противники сходились, высылали стрельцов или наездников-забияк и, нападая, сражались с таким азартом, что не жалели носов; рубились лубочными саблями, кололись камышовыми пиками, отбивали знамёна, хватали пленных. Победители под музыку из дудок и гребней, с трещотками или тазами, возвращались торжественно в город; сзади заливаясь слезами, понурив от стыда головы, шли пленные…[25]

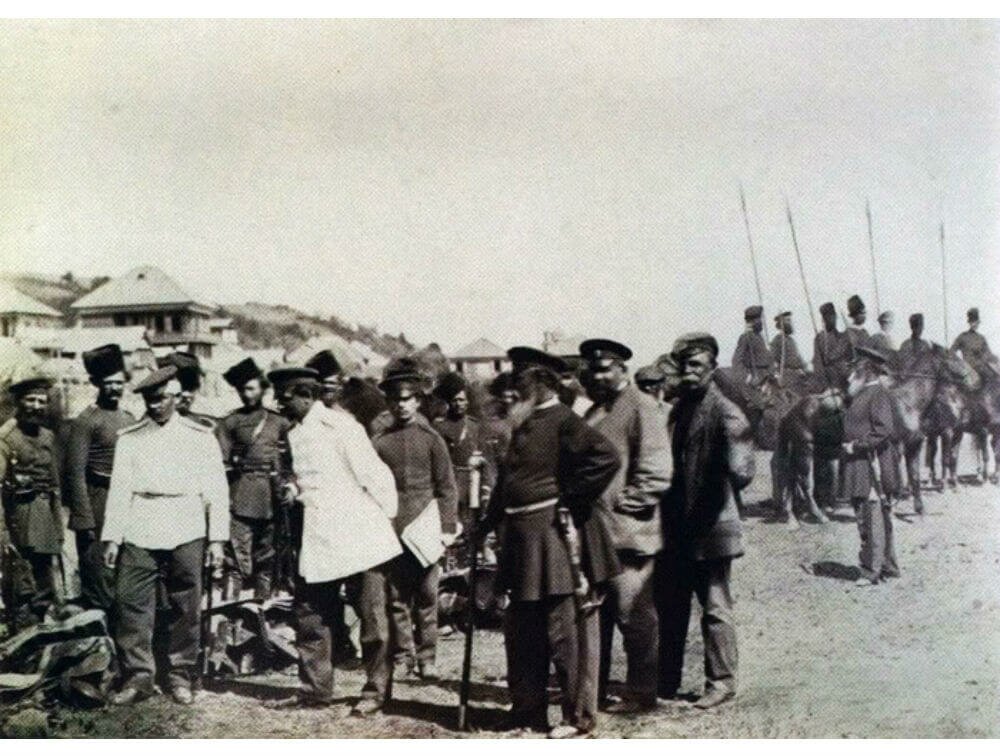

Юношеские инициации предназначалась для 17-19-летних парней, именуемых малолетками, что соответствует по значению современному слову «допризывник». Два главных события определяют характер этой инициации: обучение в летних военных лагерях и публичное состязание молодых казаков. Обстановка летнего лагеря казаков-малолеток живо представлена в следующем описании:

Когда была введена перепись «малолетков», то все достигшие 19-летнего возраста собирались в заранее назначенном месте, на лучших конях и в полном вооружении. На ровном месте, возле речки, разбивался большой лагерь, где в продолжение месяца обучались малолетки воинскому делу под руководством стариков, в присутствии атамана. Одних учили на всём скаку стрелять; другие мчались во весь дух, стоя на седле и отмахиваясь саблей, третьи ухищрялись поднять с разостланной бурки монету или же плётку. Там выезжают поединщики; здесь толпа конных скачет к крутому берегу, вдруг исчезает и снова появляется, но уже на другом берегу…

Атмосферу публичного состязания передаёт автор «Картин былого Тихого Дона»:

Со многих станиц в одно место собираются казаки-малолетки на смотр. Что смотреть? — когда их никто ничему не учил. И вот начинались скачки, стрельба в цель, стрельба на всём скаку, рубка и фланкировка. Разгоревшись отвагою, целые станицы малолеток с полного разгона кидались в реку и плыли на ту сторону с лошадьми, амуницией и пиками. Они рассыпались лавою, скакали друг против друга, схватывались в объятия и боролись на коне…

Итоги состязания подводил атаман:

Самым метким стрелкам, самым лихим наездникам атаман дарил нарядные уздечки, разукрашенные седла, оружие…

Малолетки во многих станицах принимали участие в кулачных боях в качестве зачинщиков на их начальной стадии. Последующий ход сражения они наблюдали со стороны. Однако это тоже являлось своеобразной школой, так как кулачки развивали смелость, отвагу идти в пешем строю на грудь неприятеля и быструю в казаке смекалку разбираться, кого выручить, кого смять в свалке[26].

Следует отметить, что для казачества стержневой ментальной идеей является отождествление мужчины и воина, что красноречиво говорит о принадлежности казаков к так называемой традиционной (архаичной, патриархальной) культуре. Оружие для казака — необходимый атрибут полноценного свободного человека. В менталитете казаков война сохраняет образ отличный от того, который сложился в современном обществе. Подтверждение тому — заметное участие выходцев из казачьих регионов в войнах и конфликтах от Приднестровья и Абхазии до Югославии. Для представителей современной цивилизованной Европы и Америки война — это беда, несчастье. Для казака — неустранимый момент бытия, «религиозное действие», праздничное действие, своеобразная инициализация[27]. А. В. Сопов приводит данные исследований профессиональных психологов проведенных в «горячих точках» постсоветсокого пространства, раскрывающие этнические поведенческие стереотипы «поля боя» русских и казаков. Оказалось, что так называемые «эксцессы поля боя» русских и казаков совершенно идентичны и не совпадают с подобными стереотипами других этнических групп. И те и другие «не оставляли ни при какой ситуации своих убитых и раненых, принимали условия боя в качестве нормальной среды обитания, демонстрировали пароксизм безумной храбрости»[28].

В качестве иллюстрации данного тезиса приведем выдержку из «Записок кавалериста» Н. Гумилёва, где автор приводит несколько замечательных эпизодов о встрече с казаками во время Первой мировой войны:

Интересно провести аналогии между ницшианскими типами культур аполлонической и дионисийской с одной стороны, а с другой казачьей и крестьянской культурами. Сам Ф. Ницше имел в виду два диаметрально противоположных способа достижения бытия[30]. Дионисиец стремится к ним через уничтожение обыденных уз и границ существования, наибольшую ценность для него представляют моменты, когда он вырывается за пределы чувственного восприятия мира и попадает в иное измерение. В процессе ритуала человек дионисийского типа стремится впасть в транс, достичь необычного для себя психологического состояния. Он жаждет ощущений, аналогичных опьянению, ценит прозрение, возникающее в неистовстве. Аполлониец всегда придерживается срединного пути, остается в пределах известного, сохраняет контроль над деструктивными психологическими процессами[31]. По словам Ницше, даже в экзальтации танца он всегда остается самим собой и помнит своё гражданское имя.

Базовые качества личности соотносимы с этническими константами и доминантными символами ритуала тем, что личность опосредована ими. Например, архетипическая форма хронотопа (ойкумена — своя земля) порождает осознание территории как упорядоченного мира (порядок — ещё один архетип сознания), красоты-лепоты (ср. красиво дерётся), отсюда образ матери сырой земли, всё своё красиво и лучше чем в чужом мире[32]. В «Изборнике» 1076 года сказано:

Красота воину оружие, а кораблу ветрила..,

то есть это не только внешняя красота, а красота в движении, поступке. Здесь подчёркивается совершенство человека, мужчины-воина, который, как мы выяснили, находится в пограничье между физическими и сакральными мирами природы и людей[33].

Пограничное (на стыке этнических групп, сакральных полей культур) положение выделяет индивида из области «своих», он получеловек — «полу-чужой» (полубог[34]), обладающий знанием, характерством; он принимался и здесь и там с опаской и любовью, и сам свободно воспринимал всё лучшее, что есть у соседей — таких же воинов, как и он, сам[35] (ср. дружинную культуру Северного Причерноморья[36]; описание костюма кубанского казака у И. Д. Попка[37]). Враг для него «чужой», он становится своим только в процессе боя[38] (отсюда связь между боем-пиром и смехом, как примиряющих два мира начал).

Из подобных установок складываются этнические константы (например, то, что приходит из-за границы враждебно). Человек границы имеет статус «свой-чужой», и всё, что находится в контакте с непонятным, должно находиться на периферии ойкумены, благополучие общины зависит от удали её мужчин (или от трудолюбия и плодородия всей общины). Подобные этнические константы образуют целые символические темы. Например, тема казачьей славы (отношение к героям, старым воинам, к рассказам о подвигах и прочее), которая переплелась с культом предков, воззрениями на смерть[39] и выразилась в обрядах тризны, в кулачках на Красную горку.

Таким образом, мы определили, что процесс социализации проходил в возрастных когортах, где под воздействием военно-физического и трудового воспитания формировались базовые черты личности, которые, как мы выяснили, имели определенные отличия и сходства в сельских общинах Задонья. Эти базовые черты личности были опосредованы этническими константами и доминантными символами, отразившими традиционное сознание этноса.

ЯРОВОЙ, Андрей Викторович — этнолог, исследователь культуры донских казаков, общественный деятель. А. В. Яровой собрал и систематизировал материалы по состязательным традициям — воинскими упражнениям с оружием и борьбе донских казаков. Им были изданы пособия и опубликован ряд работ. По результатам исследований А. В. Ярового шермиции были возрождены как обряд поминовения предков, проходивший на месте захоронений казаков, погибших при Азовском осадном сидении 1642 года, а также как станичный праздничный обряд, который исторически существовал в юртах и станицах донских казаков. В 2003 году А. В. Яровой совместно с донскими и кубанскими казаками А. Зябловым, В. Черновым, А. Рядновым, О. Николаевым, О. Гапоновым, Д. Черновым, создали Федерацию казачьих воинских искусств «Задонщина», которая в 2011 году стала именоваться — Федерация казачьих воинских искусств Шермиций. С 2012 года федерация является региональным отделением Федерации исконных забав и этноспорта России. Членами федерации стали донские, кубанские, уральские и терские казаки. Возглавил федерацию сам Яровой. Филиалы и секции федерации созданы в Ростовской области и Краснодарском крае. С 2009 года федерация два раза в год проводит традиционные казацкие игры — шермиции в станице Старочеркасской и хуторе Пухляковском. В 2012 году А. В. Яровой защитил диссертацию доктора философских наук по теме «Социокультурные проекции агональности» и преподает на кафедре истории, философии и политологии Азово-Черноморской государственной агроинженерной академии г. Зернограда Ростовской области

ЯРОВОЙ, Андрей Викторович — этнолог, исследователь культуры донских казаков, общественный деятель. А. В. Яровой собрал и систематизировал материалы по состязательным традициям — воинскими упражнениям с оружием и борьбе донских казаков. Им были изданы пособия и опубликован ряд работ. По результатам исследований А. В. Ярового шермиции были возрождены как обряд поминовения предков, проходивший на месте захоронений казаков, погибших при Азовском осадном сидении 1642 года, а также как станичный праздничный обряд, который исторически существовал в юртах и станицах донских казаков. В 2003 году А. В. Яровой совместно с донскими и кубанскими казаками А. Зябловым, В. Черновым, А. Рядновым, О. Николаевым, О. Гапоновым, Д. Черновым, создали Федерацию казачьих воинских искусств «Задонщина», которая в 2011 году стала именоваться — Федерация казачьих воинских искусств Шермиций. С 2012 года федерация является региональным отделением Федерации исконных забав и этноспорта России. Членами федерации стали донские, кубанские, уральские и терские казаки. Возглавил федерацию сам Яровой. Филиалы и секции федерации созданы в Ростовской области и Краснодарском крае. С 2009 года федерация два раза в год проводит традиционные казацкие игры — шермиции в станице Старочеркасской и хуторе Пухляковском. В 2012 году А. В. Яровой защитил диссертацию доктора философских наук по теме «Социокультурные проекции агональности» и преподает на кафедре истории, философии и политологии Азово-Черноморской государственной агроинженерной академии г. Зернограда Ростовской области

×

×

Примечание

- Отрывок из монографии А. В. Ярового «Воинская культура казачества: символическое пространство и ритуал», Ростов н/Д.: Издательство НМЦ «Логос», 2011

- [1] См. Толстых А. В. Опыт конкретно-исторической психологии личности. СПб., 2000. С.53-84

- [2] Бернштам Т. А. Молодость в символизме переходных обрядов восточных славян: Учение и опыт Церкви в народном христианстве. СПб., 2000. С.30-30

- [3] Колесов В. В. Древняя Русь: наследие в слове. Мир человека. СПб., 2000. С.85

- [4] Там же. С.89

- [5] ПМА. 1998. Инф. Бурый С.Е. г.р. 1908, с. Светлоречное

- [6] Толстых А. В. Указ. соч. С.84

- [7] Колесов В. В. Указ. соч. С.94

- [8] Толстых А. В. Указ. соч. С.161

- [9] О трансмиссии традиции см. Громыко М. М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян ХIX в. М., 1986; Громыко М. М. Место сельской (территориальной, соседской) общины в социальном механизме формирования, хранения и изменения традиции // СЭ. 1984, №5

- [10] Об имплицитной теории личности см. Кон С. И. Ребенок и общество. М., 1988. С.110

- [11] ПМА. 1997. Инф. Яровая К. Т. г.р. 1915, с. Светлоречное

- [12] См. Обсуждение статьи М. М. Громыко «Место сельской общины» // СЭ. 1984, №6. С.51. Об отношении к быту и хозяйству у казаков см. Краснов Н. И. Низовые и верховые донские казаки // Казаки России. 1997, №1. С.30-36

- [13] ПМА. 1997. Инф. Личканова Н. И. г.р. 1914, с. Гуляй-Борисовка; ПМА. 1998. Инф. Корсунова М. В. г.р. 1910, с. Гуляй-Борисовка

- [14] О механизмах агрессии см. Шипунова Т. В. Агрессия и насилие как элемент социокультурной реальности // Социс. 2002. №5. С.45

- [15] Архив экспедиции областного музея краеведения. Материалы 1986 г., х. Садки Тарасовского р-на

- [16] Бигдай А. Д. Песни кубанских казаков. Краснодар, 1995. Т.II. С.34-35

- [17] Проценко Б. Н. Инициальные обряды как элемент духовной культуры донских казаков // ИВУЗ СКР. ОН. 1996. №1.

- [18] О казачьих играх: Черная А. В. Традиционные игры Дона: этнопсихологический феномен. Ростов н/Д., 2003

- [19] ГАРО. Ф.55. Оп.1. Д.27. Л.1

- [20] Архив экспедиции областного музея краеведения. Материалы 1986 г., х. Пигаревский [21] Иович Н. И. Маневры // Кубанец. Донской атаманский вестник. №2. 1996. С.45

- [22] Волков Г. Н. Этнопедагогика. Чебоксары, 1974. С.204

- [23] Дмитриев В. А., Иванова В. П. Опыт сравнительно-типологического анализа детских игр // Мир детства. Ч.2. Л., 1991. С.59

- [24] Любимова Г. В. Обрядовые игры с переходной семантикой в русской традиционной культуре // ЭО. №4. 1998. С.70

- [25] Донцы / Сост. К. К. Абаза. СПб., 1889. С.24

- [26] Бондарь Н. И. Воины и хлеборобы // Вопросы казачьей истории и культуры. Вып.1. Майкоп, 2002. С.50

- [27] См. Яковенко И. Подвижен, отчаян и храбр // Родина. 1995. №10. С.71

- [28] Сопов А. В. Некоторые особенности ментальности казаков // Проблемы изучения и пропаганды казачьей культуры. Материалы научно-практической конференции. Майкоп, 1998. С. 34; см. Серебрянников В. В. От воинственности к миролюбию // Социс. 2002. №5. С.81

- [29] Гумилев Н. Записки кавалериста

- [30] См. Ницше Ф. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм // Сочинения в 2 тт. Т. 1. Литературные памятники. М., 1990. С.47-157

- [31] См. Бенедикт Р. Психологические типы в культурах Юго-Запада США // Антология исследований культуры. Т.1. Интерпретация культуры. СПб., 1997. С.272

- [32] Ср. Слово о погибели Русской земли // Красноречие Древней Руси. М., 1987. С.105

- [33] Для понимания проблемы см. Лотман Ю. М., Успенский Б. А. «Изгой» и «изгойничество» как социально-психологическая позиция в русской культуре преимущественно допетровского периода // Труды по знаковым системам. Вып.15. Тарту, 1982; Топоров В. Н. Образ соседа в становлении этнического самосознания // Славяне и их соседи. Вып.2. М., 1990

- [34] Ср. симбоны у бамбара. Арсеньев Р. Звери-боги-люди. М., 1991. С.81; у Р. Жирара «чудовищный двойник». Жирар Р. Насилие и мирское. М., 2000. С.328-329

- [35] Ср. свейские князья назывались drott, что значит обладающий даром Одина, который включал в себя спектр действий от искусства владения мечом до умения слагать стихи. Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе. Л., 1985. С.63. См. также: легенды о характерниках. Новицкий Я. Народная память о Запорожье // Народная память о казачестве. Запорожье, 1991. С.95-97; ср. отношение горцев-шапсугов к пластунам. С одной стороны он — «шайтан-гяур», с другой музыкант и лучший друг. Попка И.Д. Черноморские казаки. Краснодар, 1998., С.155

- [36] О термине см. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII в. М., 1982. С.75; о том, что подобной культурой обладали бродники см. Мавродин В. В. Славяно-русское население Нижнего Дона и Северного Кавказа в Х-ХI в. // Уч. зап. ЛПИ им. Герцена. Факультет исторических наук. Л., 1937. Т.11

- [37] Попка И. Д. Черноморские казаки. С.124

- [38] См. Проценко Б. Н. Оппозиция «свой-чужой» и менталитет донских казаков // История и культура народов степного Предкавказья и Северного Кавказа: проблемы межэтнических отношений. Сборник научных статей. Ростов н/Д., 1999. С.211

- [39] «Всю турецкую пробыл, смерть за плечми, как переметная сума висела…» Шолохов М. А. Тихий Дон: Роман в 2 тт. Т.1. Ростов н/Д., 1998. С.243

Андрей Яровой

Андрей Яровой