Существуют два разных предания о принесение в пределы Руси Корсунской иконы Божией Матери, и два разных списка этой иконы[1] сделанных, с той, что была написана св. евангелистом Лукой.

Согласно более древнему сказанию, в 988 году, 9 октября, список с этой иконы был принесён из Корсуни в Киев святым равноапостольным князем Владимиром после его крещения и получил название Корсунской иконы. Позже эта икона была перенесена в Новгород, а при царе Иоанне Грозном — в Москву, в Кремлёвский Успенский собор, где была помещена за престолом и где пребывает и поныне. Запрестольная икона, согласно исследованиям, принадлежит к числу малоизученных памятников древней иконописи, а первые исторические сведения о ней относятся к началу XVII века. Этот образ по написанию схож с иконами типа «Умиление». Святая икона Пресвятой Богородицы стала одной из первых святынь Успенского собора и более шести столетий пребывала в его алтаре.

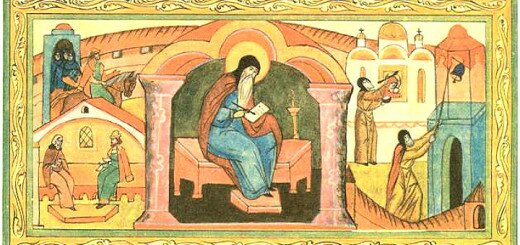

По другому преданию подобный образ Божией Матери был принесён из Греции в Россию в 1162 году преподобной Евфросинией Полоцкой. Святая Евфросиния основала в Полоцке Спасскую обитель, а несколько позже построила еще одну церковь в честь Пресвятой Богородицы. Когда она узнала, что в Греции есть иконы, написанные евангелистом Лукой, то отправила богатые дары греческому императору с просьбой прислать икону. Как гласит «Повесть жития и преставления святой и блаженной и преподобной Евфросинии, Игумении монастыря Святого Спаса и Пречистой Его Матери, что во граде Полотске»:

Святая Евфросиния послала слугу своего Михаила в Царьград [2] к царю Мануилу [3] и к Патриарху Луке [4] с дарами многоценными, прося у них икону Святой Богородицы, написанную евангелистом Лукой. Ещё при жизни Божией Матери евангелист Лука написал три иконы и поставил одну в Иерусалиме, другую — в Царьграде, а третью — в Эфесе. Преподобная же усердно просила Эфесский образ Божией Матери. Увидел царь любовь святой Евфросинии к Богу и послал в Эфес семьсот воинов своих, и те пошли и принесли икону Святой Богородицы в Царьград. Патриарх же Лука, собрав епископов и собор весь во Святой Софии и благословив всех, отдал икону слуге преподобной Евфросинии [5]. Преподобная же внесла её в церковь Святой Богородицы, поставила и, воздев руки, молвила: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе! И ещё скажу: слава Тебе, Владыко, сподобивший меня видеть ныне образ Матери Твоей». И то сказав, украсила она икону златом и камнями драгоценными и установила каждый вторник носить её по святым церквам… [6]

Здесь икона находилась более 60 лет, источая чудесные знамения и исцеления. В 1239 году дочь Полоцкого князя Брячислава, Параскева, выходя замуж за святого благоверного князя Александра Невского, увезла эту икону в город Торопец, где находилась в Богородицком соборе, почиталась чудотворной и прославилась многими чудесами и особенно заступлением города от польского нашествия 1611 года. В 1917 году большевики изъяли чудотворный образ и вывезли его в Ленинград. Позднее он был помещен в Русский музей города Санкт-Петербурга, а во Всехсвятском храме города Торопца находится список с чудотворной иконы.

comments powered by HyperComments ЭФЕС — знаменитый город на средиземноморском побережье Малой Азии, в котором находился один из древнейших храмов в честь Божией Матери, избранный в 431 году местом проведения III Вселенского собора. Согласно Евангелию, Дева Мария нашла свой последний приют на земле древнего Эфеса. Так же, по преданию, в Эфесе жили апостолы Иисуса Павел и Иоанн. Святой Павел пребывал в Эфесе на протяжении 5-6 лет и занимался религиозной деятельностью, вместе с ним проповедовал его ученик, Тимофей, который впоследствии стал первым епископом Эфеса, основав Эфесскую архиепархию (существовала до XI века). Святой Иоанн провёл в Эфесе последние годы своей жизни и здесь же начал писать Евангелие. Местом его захоронения считается холм Аясолук, где и находится его могила. В храме Божией Матери и находилась икона Божией Матери, получившая название Эфесской, явившаяся на Соборе вещественным доказательством истинности православного учения о двух «нераздельных и неслиянных» природах во Христе. «И ту есть в ветсей церкви икона Святыя Богородицы, ею же святии препреша Несториа еретика», — писал в своем «Хождении…» игумен Даниил, посетивший Эфес в нач. XII в. В настоящее время Эфес — небольшое поселение, расположенное на территории Турции

ЭФЕС — знаменитый город на средиземноморском побережье Малой Азии, в котором находился один из древнейших храмов в честь Божией Матери, избранный в 431 году местом проведения III Вселенского собора. Согласно Евангелию, Дева Мария нашла свой последний приют на земле древнего Эфеса. Так же, по преданию, в Эфесе жили апостолы Иисуса Павел и Иоанн. Святой Павел пребывал в Эфесе на протяжении 5-6 лет и занимался религиозной деятельностью, вместе с ним проповедовал его ученик, Тимофей, который впоследствии стал первым епископом Эфеса, основав Эфесскую архиепархию (существовала до XI века). Святой Иоанн провёл в Эфесе последние годы своей жизни и здесь же начал писать Евангелие. Местом его захоронения считается холм Аясолук, где и находится его могила. В храме Божией Матери и находилась икона Божией Матери, получившая название Эфесской, явившаяся на Соборе вещественным доказательством истинности православного учения о двух «нераздельных и неслиянных» природах во Христе. «И ту есть в ветсей церкви икона Святыя Богородицы, ею же святии препреша Несториа еретика», — писал в своем «Хождении…» игумен Даниил, посетивший Эфес в нач. XII в. В настоящее время Эфес — небольшое поселение, расположенное на территории Турции

×

×

Примечание

- Публикация подготовлена редакцией сайта «АртПолитИнфо» // при составление публикации были использованы материалы: видео «Икона Божией Матери «Корсунская»; «Повесть жития и преставления святой и блаженной и преподобной Евфросинии, Игумении монастыря Святого Спаса и Пречистой Его Матери, что во граде Полотске» и другие открытые источники. Справку об Эфесе см. выше

- [1] Название «Корсунская» происходит от византийского города Херсонес в Крыму, на Руси город был известен как Корсунь. Корсунскими нередко называли иконы, привезённые из Византии или же написанные на Руси, но повторяющие греческие оригиналы. Предания сообщают о нескольких Корсунских иконах. В современной иконописи эти два образа практически неразличимы. Чаще всего Корсунскими именуются иконы Богоматери в иконографии Умиления с оплечным или оглавным изображением Богоматери и Младенца Христа. Мария обеими руками поддерживает обнимающего Её Сына. Спаситель изображен слева, правой рукой Он держится за край мафория Богоматери, в левой руке — свёрнутый свиток. Особенность Корсунской иконы в том, что мизинец на правой руке Марии загнут, а указательный палец чуть опущен. Существует различные варианты композиции, например, на иконе XVIII века из собрания Музея имени Андрея Рублева руки Богоматери и Младенца не изображены. Среди Корсунских икон Богоматери преобладают небольшие по размеру домашние моленные образы. Оплечные изображения Богоматери типа «Умиления» были очень распространены на Руси в XV — XVI веках. Хотя распространённый ныне Корсунский образ Божией Матери относится к типу «Умиление», изначальная икона относится к типу «Одигитрия» и считается одной из икон, написанной евангелистом Лукой. Именно такой образ находится в Успенском соборе Кремля. Другой древней Корсунской иконой является Торопецкая икона Божией Матери — по преданию, именно тот образ, который был привезён в Россию княжной Предиславой. Ныне же распространённый Корсунский образ, типа «Умиление», появился в России предположительно в XVII веке — (прим. редакции)

- [2] Cтолицу Византии, Константинополь, в древней Руси называли Царьград. В XV веке Константинополь становится столицей Османской империи, и впоследствии его переименовывают в Инстанбул (Стамбул) — (прим. редакции)

- [3] Мануил I Комнин, Византийский император с 1143 по 1180 год — (прим. редакции)

- [4] Лука Хрисоверг, Константинопольский Патриарх с 1157 по 1170 год — (прим. редакции)

- [5] Существует предание о том, что по пути в Полоцк Эфесскую икону Божией Матери едва ли не на год задержали у себя жители Корсуни (Херсонеса), поэтому икона стала называться также Корсунской — (прим. редакции)

- [6] Известно, что святыню Царьградского монастыря Одигон, икону Пресвятой Богородицы Одигитрию, по вторникам выносили на главную площадь города, где собирались тысячи христиан, просивших помощи и исцеления. Затем с иконой при зажжённых свечах, с пением гимнов и псалмов, обходили Царьград. Полоцкое княжество в XII веке во многом ориентировалось на духовные идеалы и традиции Византии — (прим. редакции)