Кто пречист и слухом золот,

Злым безверьем не расколот,

Как береза острым клином,

И кто жребием единым

Cвязан с родиной-вдовицей,

Тот слезами на странице

Выжжет крест неопалимый

И, таинственно водимый

По тропинкам междустрочий,

Красоте заглянет в очи…

«Песнь о Великой Матери»

В исследованиях последних лет преобладает взгляд на старообрядчество как своеобразную, отразившую духовный мир русского крестьянства, «параллельную культуру», обладающую особым языком и мышлением.[1]

Сегодня многие филологи и историки осознают феномен старообрядческой литературы. Это не просто литература одной из религиозных групп, это литература, продолжающая традиции древнерусской… в условиях нового времени. Это жизнь слова в соответствии с законами христианского мировосприятия, что означает понимание Слова как творца мира и человека[2]…

Еще В.П. Рябушинский подчеркивал, что сама история старообрядчества является опровержением мнения о «религиозном невежестве» и «дикости» простого русского народа: «…когда московским низам понадобились люди для защиты старой веры, то они сумели в своей же среде найти книжников, которые прекрасно… справились со своей задачей».[3] Крестьянская культура Великого Выга — не менее красноречивое свидетельство богатейшей книжной традиции и интенсивности духовной жизни «низов».[4] Дух классической древности, античные реминисценции, утонченный аллегоризм в высокой степени присущи писаниям Выговских книжников; а ухищренное «плетения словес» свидетельствует о восприятии текста как «лествицы письмен», возводящей к «Сверхсмыслу».[5]

Не только церковнославянский, но и «природный русский язык» старообрядческой книжности (вплоть до новейшего времени) нередко поражает своей мощью, осмысленностью и богатством.[6] Возможно, созданная протопопом Аввакумом теория «сакрального языка как языка русского»[7] обеспечила изумительную лингвистическую чуткость старообрядческой культуры, исключительную важность в ней слова и буквы. Характерно, что и современный старообрядец, читая газету, склонен глубоко задуматься над метафизическим различием слов «единогласно» и «единодушно»[8], а крестьянка-некрасовка воспринимает данное ей при крещении имя как неизбежность повторения заключенного в нем жития.[9]

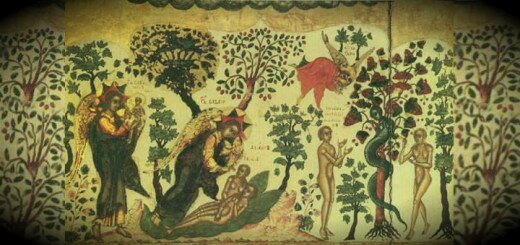

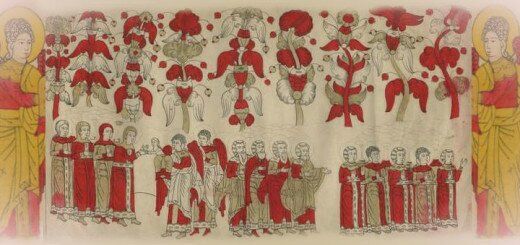

Иллюстрации к поучению Иоанна Златоуста о крестном знамении. Конец 1840 — начало 1850-х гг. Неизвестный художник

Тесная связь с древлеправославной книжкой традицией и ее апологетами не исключает возможности более древнего, дохристианского понимания слова. В одной из «бесед» св. Иоанна Златоуста (наиболее любимого и почитаемого из отцов Церкви в старообрядчестве) читаем:

По настоящему нам не следовало бы иметь и нужды в помощи Писания, а надлежало бы вести жизнь столь чистую, чтобы вместо книг служила нашим душам благодать Духа и чтобы, как те исписаны чернилами, так и наши сердца были исписаны Духом. Но так как мы отвергли такую благодать, то воспользуемся уже хотя бы вторым путем. А что первый путь был лучше, это Бог показал и словом, и делом. В самом деле, с Ноем, Авраамом и его потомками, равно как и с Иовом и Моисеем, Бог беседовал не через письмена, а непосредственно, потому что находил их ум чистым. Когда же весь еврейский народ пал в самую глубину нечестия, тогда уже явились письмена, скрижали и наставления чрез них. И так было со святыми не только в Ветхом Завете, но, как известно, и в Новом[10]…

Это поучение, опирающееся на апостольские слова о «законе», записанном «на плотяных скрижалях сердца» (2 Кор. 3, 3), могло вдохновить и на поиски «первого лучшего» пути, непосредственного Богообщения, ибо «буква убивает, а дух животворит» (2 Кор. 3, 6). «Духовное слово», идущее «от сердца», противопоставлялось «писанию книжному», что стало основой многих сектантских учений, отразившись впоследствии и в русском духоборчестве, и особенно в хлыстовстве:

И собрал Данило Филипыч старые книги и новые, побросал их в Волгу реку и такие слова божиим людям сказал: «Ни старых ни новых книг не приемлите, да и грамота вся и учение нам ненадобны. Есть у вас писание. Писано оно не на бумаге, не на хартии, не на скрижалях золотых или каменных, а на скрижалях сердец ваших. Что на сердцах ваших напишется, то прорицайте на радениях и, что ни скажете в восторге неизглаголанном, то и будь вам законом и заповедями»[11]…

Само собой разумеется, что подобным ниспровержением «писаний видимых» утверждалось значение «Книги Невидимой»; повышался духовный статус не только устного «боговдохновенного» слова, но и явлений окружающего мира, самой природы — как многоразличных воплощений единого Слова.

Диапазон рецепции книжной традиции в старообрядческих согласиях различен: от полного неприятия «письменной книги» (у «непишущихся»), за исключением самых древних рукописных сборников, — до обязательных «тетратей выписок», «цитаток» для догматических споров (у бегунов); от строгого отбора «древлеотеческих» книг — до небывало широкого подхода к использованию «чужой» литературы.[12]

Установлено также, что «старообрядческая словесность и фольклор находятся в отношении дополнительной дистрибуции».[13] При этом функционирование фольклорного репертуара определяется догматикой, историческими судьбами, практическими потребностями различных согласий. Так, у поморцев-беспоповцев духовные стихи становились заменой проповедей; их тексты («Стих об убиении Бориса и Глеба», «Стих об Адаме», «Стих о прекрасном Иосифе» и др. библейские стихи — об Иоанне Крестителе, Агари, Закхее; исторические стихи: о взятии Соловецкого монастыря, о протопопе Аввакуме, боярыне Морозовой, об Андрее Денисове) «соседствовали с литургическими текстами и житиями святых».[14] С другой стороны, христианские молитвы и псалмы проникали в народные «волхитные книжки».[15]Непримиримость к магии и колдовству (которой учили Иоанн Златоуст и протопоп Аввакум) вполне уживается с примирительным отношением к народным целительным «наговорам» («…как плохому, но «своему»[16]), с верой в действенную силу «доброго» или «злого» слова.

Таким образом, старообрядческая крестьянская культура содержит самые неожиданные «сцепления» фольклорных и книжных представлений, церковноучительных текстов и светской литературы, приспособленной к целям духовного просвещения. Поэтому на один и тот же «языковой» вопрос, адресованный старообрядцам, можно получить различные ответы. Например, если спросить о значении слова «ад», то:

в одном регионе… стереотипным будет ответ: «это пропасть глубокая, тьма неисповедимая»; но «в другом регионе от беспоповцев-поморцев, которые поют стихотворение М.Ломоносова «Размышление о Божьем величии» как духовный стих, мы услышим: «Ад? Как же — там огненны валы крутятся и не находят берегов»[17]…

Значительный интерес в этом плане представляют и многочисленные «Цветники», содержащие не только «выписки из сочинений нравственного характера», но и «опыты самобытного богословствования».[18] По-видимому, неукоснительное соблюдение чистоты «предания», с одной стороны, и вторжение комментаторского произвола, разрастание «маргиналий», с другой, также находятся в отношении дополнительной дистрибуции. Чем сильнее роль «духовного центра», чем строже догматические основания конфессии, тем неизменнее «дух и буква» древлеправославной традиции; и наоборот, — чем слабее уклад, тем неизбежнее всякого рода вольности. Однако именно в последнем случае может обнажиться весь срез традиции, переплетение и взаимодействие различных исторических наслоений.

Творчество Н.А. Клюева, этот уникальный феномен культурной преемственности, все чаще пытаются соотнести с миром старообрядчества.[19] Однако уже одно то обстоятельство, что речь идет о поэте, должно предостеречь от поверхностного и «буквалистского» подхода к этой проблеме. Можно сказать, что устойчивый облик русской старообрядческой культуры в целом и крайне неустойчивый характер духовных исканий крестьянства после великого раскола отражены в творчестве Клюева с одинаковой полнотой и убедительностью.[20]Попытки создания «Жития Николая Олонецкого»[21] неизбежно активизируют внимание к теневым аспектам жизнетекста «олонецкого ведуна», «непомерного Клюева»; подлинные же масштабы явления при этом утрачиваются.

Нужно еще очень долго и внимательно ходить «по тропинкам междустрочий» клюевского текста, чтобы научится задавать правильные вопросы и, таким образом, выйти на уровень диалога. Однако уже сейчас можем заметить: Клюевым заново осмыслены многие черты древней славянской культуры и традиции «Византийского содружества»[22]; в то же время его поэзия вплотную подводит нас к мировому «веков наследству», оставляет лицом к лицу с древним словом и сакральной буквой, лечит от культурного беспамятства.

Многие «темные» места у Клюева, действительно, можно прочесть лишь в контексте старообрядческой книжности, но — в свою очередь — его поэзия позволяет лучше понять некоторые черты древней традиции, питавшей эту книжность.

Для средневекового культурного сознания буква обладала первостепенным значением — не только в качестве элемента Священного Писания (т.е. Слова, лежащего в основе мира), но как мистическая «аббревиатура»[23], скрывающая в себе таинственные бездонные смыслы. Приверженность старообрядцев «букве» сакрального текста определена в немалой степени «заклинательными» записями и предостережениями, сформулированными «на самой заре христианской книжности как таковой»:

Заклинаю тебя, будущий переписчик этой книги, Господом нашим Иисусом Христом и славным пришествием Его, когда Он придет судить живых и мертвых, сравнивай с подлинником то, что будешь переписывать, и тщательно выправляй свой список по тому, с которого переписываешь. Перепиши это заклятие и внеси его в свой список[24]…

Исторические предания о способности одной-единственной буквы «растлить» священный текст и превратить его в «ересь»[25], культ книги в Палеологовской Византии[26], убеждения исихастов в том, что буквы являются «манифестациями» реального Богоприсутствия в Священном Писании[27]; неоплатоническое понимание природной связи между именем и сущностью — все эти идеи, различными путями проникая в старообрядческую книжность, закреплялись в сознании читателя.

Однако подобные представления укорены в древнем буквенном символизме. Название буквы в санскрите означает «нетленный, неизменный»[28]; в каждой букве, как считали наши предки, «закодированы» имена богов и первоэлементы Вселенной; также ими могут быть обозначены различные ритуалы. Поэтому «произнесение определенных букв в определенной последовательности в древности служило вместо молитвы и заклинания»: ведь с помощью «сверхъестественной творческой силы» этих букв «могут создаваться миры, возрождаться мертвые, твориться чудеса».[29]

О буквенный дождик, капай

На грудь родимого поля!

Глаголь, прорасти васильками,

Добро — золотой медуницей…

Своеобразие этого клюевского «заклинания» в том, что буквы, во-первых, поименованы (согласно кириллице) и выражают императив: «глаголь добро!» Во-вторых, глаголические начертания этих букв ( и ) действительно напоминают стебли с цветами. А звуковые значения букв намекают на спрятанные в этих строках невидимые титлы, ведь Глаголь и Добро — это знаки имени Божия. Связь Священных букв с «васильками» и «медуницей» привносит соответствующие смыслы: синий цвет в иконографии знаменует ангельский мир, а золотой — Божественное присутствие, «славу» (таково и значение ассиста, пронизывающего — подобно золотому дождю — фигуры святых и ангелов на иконах). Но также «медуница» сладостью наименования своего словно свидетельствует об истинности добра: «словесный мед» = мёд истины; а «василёк» этимологически связан с царственным значением греческого имени Василий. Это позволяет услышать в клюевском тексте отзвуки песнотворений Псалмопевца:

— ведь, как известно, «добро» и «красота» в христианской традиции — синонимы. Таким образом, «живые буквы» предстают как знаки творения, эманации Бога-Слова, и воссоздают сакральный текст в соответствии со святоотеческим каноном, т.е.:

между «изъяснением» и «прикровением»[30]…

В сочинениях известного старообрядческого писателя и публициста XVII в. Игнатия Соловецкого находим обоснование подобного «дерзновения»:

Почто невежда дерзает, яко умолче мудрость, почто малыя росы капля нудится землю напояти, преста бо напоение дождевное? Дерзай, невежда, умолче бо мудрость, извивая своея мокроты влагу малая росы капля, дождь бо ныне в наставшее нужное и многоболежненное время учением истинным книжным креста словесие землю напояти[31]…

Не «восчувствовав» букву, «растлишь» и слово… Обличая никониан, Игнатий Соловецкий постоянно упоминает о «титле Пилатовой»[32] ибо «единым словом сим во ад сошли»[33], «всю проповедь святую евангельскую и апостольскую опорочили. Наипаче же Благовестие святого Иоанна Богослова, еже пишет: «В начале бе Слово». Писал бы сие подлинно и подробну, да тесно мне. И времени и места не имею».[34] (Жаль, что подробных рассуждений Игнатий Соловецкий не оставил, однако как само намерение, так и многозначительное умолчание впечатляют.) О значении не только буквы, но и ударения писал в своих «письмах страдальческих» протопоп Аввакум:

не подобает бо своего языка уничижати… Малое бо сие слово велику ересь содевает. Кирилл святый пишет: «посмотри, любимиче, и просодиих и запятыя и на точки». И вся силы изъпревратили и заменили на странныя пословицы[35]…

Знаменательно, что именно «подмена» языка, превращающая Русь в «Красный Содом», — ключевой мотив поэзии Клюева послеоктябрьских лет[36]:

Причем «развенчивается» каждая буква, т.е. она утрачивает священный смысл, «отпадает» от Бога-Слова и превращается в «адскую» букву.[38] Видимая книга становится «бумажным адом», а буквы в ней — «бесами»:

Бумажный ад поглотит вас

С чернильным черным сатаною,

И буквы: Буки, Веди, Аз

Согнут построчников фитою.

«Бумажный ад поглотит вас…» из цикла «Поэту Сергею Есенину»

«Бесовский» эффект усилен тем, что начальные буквы азбуки перепутаны (как «задом наперед» читаемая молитва в черной мессе); кроме того, имя первого беса можно истолковать собирательно («легион» устрашающих «бук»), а последующие явно изувечены (Веди вместо Вди и Аз вместо Азъ). Наконец, согнуть «фитою» — значит уподобить змию. Как будет показано ниже, сакральный смысл знака для Клюева связан с мифологической амбивалентностью змеи (если змея изображается на «Древе Познания», то это антихрист; если же на «Древе Жизни», на Кресте, — это Христос).[39]

Еще в 1916 г. Клюев написал «Поддонный псалом», мистическую поэму, содержащую ряд видений и откровений — в том числе о буквах. Обретение утраченного людьми смысла вселенского «словостроенья» составляет сюжетное ядро «Поддонного псалма». Поэма начинается словами разуверения в «писаньях видимых»:

Что напишу и что реку, о Господи!

Как лист осиновый все писания,

Все книги и начертания:

Нет слова неприточного,

По звуку неложного, непорочного;

Тяжелы душе писанья видимые,

И железо живет в буквах библий!

«Поддонный псалом»

Далее следуют видения запредельного бытия, которые перемежаются авторскими обращениями то к собственной душе, то к Богу. Поэт переносится из времени в вечность, где открываются картины воскрешенных светлых миров и «черноводных» морей окончательной («второй») смерти.

По христианским представлениям, все умершие — и старики, и младенцы — должны воскреснуть в возрасте Христа, 33 лет. Просиявшая в вечности Русь видится Клюеву именно такой: «Тебе только тридцать три года» «Поддонный псалом». Пространство рая предстает как мир мужицкого «словостроенья»: золотобрёвная изба-сказка с очеловеченной, просветлённой «скотинушкой» на светлом дворе. «Ель Покоя избу осеняет, / А в ветвях её Сирин гнездится: / Учит тайнам глубинным хозяйку…» «Поддонный псалом» — т.е. таинству Слова, изготовлению того «животного хлеба», которым причастился и сам Поэт. «Дрожжи звуков всевышних» (Божественный Глагол!) поднимают «нежных красок опару», и выпеченные Русью хлебы становятся «пищей жизни, вселенским брашном…».

Теперь понятно, почему «русский рай» означен двумя заглавными буквами, П и С, чьи имена — Покой и Слово. Райская птица Сирин, поющая песни «зело неизреченны и невместимы человечю уму»[40], названа здесь в качестве семантической вариации имени буквы (Слово), что соответствует древнейшему восприятию славянской азбуки как сакрального текста.[41]

Однако те же буквы в другом произведении Клюева словно иллюстрируют мысль Игнатия Соловецкого о том, что можно «единым словом во ад сойти». В стихотворении «Потёмки — поджарая кошка…» поэт использует две маршевые строки Маяковского: «Медленна лет арба…» («Наш марш») и «Клячу истории загоним!» («Левый марш»), соединяя их в образе двух понурых кляч, за которыми «плетется по книжным ухабам / Годов выгребная арба». Клячи наделены именами: «С Покоем горбатое Слово / Одрами в арбу впряжены», — т.е. это все те же живые буквы! Но если в «Поддонном псалме» их звуковые значения как бы сливались в единой заглавной букве священного текста (АЛТИРЬ, АЛОМЪ), — то тут вырванные из азбуки буквы образуют звукосочетание «пс», выражающее чувство гадливости (ведь арба — «выгребная»). Имена же букв обозначают в данном случае начало («В начале бе Слово») и конец («Покой будущего века»[42], прямо указывая на то, что времени уже нет «и небо скрылось, свившись как свиток» (Апок. 6, 14).

Кульминацией поэмы «Поддонный псалом» является видение «вселенских гробов» — безымянных мертвых миров, отпавших от Слова. Этот фрагмент обрамлен горестным восклицанием: «Боже, сколько..!». Сколько их, тщетно блуждающих в кромешной тьме, — «Как туманов полки над Поморьем, / Как за полночью лёд ледовитый!..». Однако Поэт, отведав «животного хлеба» в райской горнице Руси, прозрел значенье двух золотых ключей (о чем сказано, опять-таки, в традициях «пророческой поэтики» — «между «изъяснением» и «прикровением») — «от Могущества Двери» и «от Ворот Воскрешенья».[43] Поэтому ему внятен смысл откровения, и третье восклицание: «О Боже сладостный..!»[44] — исполнено уже не горечи и ужаса, а радостного изумления. Поэт «родимой речи таинство постиг» — и ему открылись грядущие судьбы нашего мира: песноликому народу суждено стать новым «Сыном спасенья», которому уготованы ключи для вселенского апокастасиса; окончательное «исправление» мироздания ознаменуется воссоединением с предвечным Словом:

Мы, как изморозь весной, / Канем в Спасово поморье / Пестрядинною волной…

Ключом же к этому откровению стала славянская азбука (как модель мира[45] и явленная в буквах «благая весть»[46], в соотнесении с «матрицей» алфавита — порядковым номером буквы и её числовым значением.

Аз Бог Ведаю Глагол Добра —

Пять знаков чище серебра;

За ними вслед: Есть Жизнь Земли —

Три буквы — с златом корабли,

И напоследок знак ита —

Змея без жала и хвоста…

«Поддонный псалом»

Первые пять знаков, как пять пальцев руки, — знак деяния, творения мира[47]; за ними неизбежно следует число 3, знак «Присиятельного единства Божества», что в сумме составляет «восьмерицу», знак Христа — осьмиконечный кресть (отстаиваемый старообрядцами как «древо трилюбезно»). Прибавленный «напоследок» знак θита, чье числовое значение в кириллице — 9 (как и в греческом алфавите), действительно становится девятым по счету, словно замыкая ангелическую иерархию (девять «чинов»), и в то же время знаменует «Альфу и Омегу» — Христа, смертию смерть поправшего.[48] Значения начала и конца сосредоточены и в последней букве «восьмерицы», Земля: её числовое значение — 7, что соответствует созданным Богом семи небесам, семи начальствующим Ангелам, а также семи церквам и семи светильникам в Апокалипсисе.[49]

Как видим, Клюев возвращает славянской азбуке статус сакрального текста[50], и в его «Азбучной молитве» соединены разновременные представления о смысле этого текста.[51] Более того, он связывает буквенное откровение с историей старообрядчества. Не случайно буквы «Есть Жизнь Земли» уподоблены кораблям с золотом — это аллюзия на «Житие» протопопа Аввакума, его сон[52]…

Своеобразным «историческим» отражением запредельного видения являются пять строк, которыми завершается визионерская часть поэмы:

По Морю морей плывут корабли с золотом:

Они причалят к пристани того, кто братом зовет Сущего,

Кто, претерпев телом своим страдание,

Всё телесное спасет от гибели

И явится Спасителем мира.

«Поддонный псалом»

Обратим внимание на обилие внутренних созвучий (при отсутствии рифмы в клаузулах), которые придают этому фрагменту магическое звучание: особенно выразительны повторы мор, мор в начале и тел, тел, спас, спас в конце. Благодаря им создаётся впечатление, что для Клюева судьба самого Аввакума и прочих мучеников, в том числе самосожженцев и «морельщиков», — и «Есть Жизнь Земли», путь сораспятия Христу. Весьма знаменательно указание на «того, кто братом зовет Сущего», поскольку оно связано со старообрядческой догматикой крестного знамения.[53]

Итак, буква в клюевском тексте непременно «втягивает» за собою многослойный смысл[54]; она обладает таким же двухуровневым значением, какое свойственно слову (буквальным и аллегорическим), а также мифологической амбивалентностью. У Клюева буква является и элементом модели мира, и самодостаточным именем, и символическим числом, и частью азбучного именника, Азбучной молитвы или Азбуковника. Поэтому буквенные имена, редуцированные до звукового значения, предполагают определенное семантическое поле дешифровки. Заметим также, что встречающиеся в стихотворениях Клюева названия нот и уподобление своей поэзии пению «избяных крюков»[55] может быть связано с существующей до сих пор «традицией обучения азбуке методом её пения».[56] Таким образом, «зиждительный звук»[57] определяет для поэта действенность «жизнедательного глагола»[58]…

Столь высокоразвитая и жизненная традиция, как Христианство… являет такую сквозную целостность и замкнутость, такую степень взаимной «пригнанности» входящих в её состав символических структур, что в каждом фрагменте его содержания уже как бы дано в свёрнутом виде всё целое[59]…

С этим связана «особая «полнота слова», представленная в христианских православных текстах»[60] и свойственная многим старообрядческим писаниям. Современные собиратели, исследователи произведений старообрядческой литературы подчёркивают, что:

эти тексты нельзя читать отстранённо… их нужно переживать сердцем. Отсюда ясно, почему в старообрядческой среде сохраняется ритуал чтения книг, проговаривания вслух отрывков текстов с соответствующими ударениями и литургическим произношением. Всё это воздействует не столько на разум, сколько на подсознание, на душу верующего человека, устремляя её к вершинам мироздания[61]…

В завершение, возвращаясь к мотиву невидимых письмен, начертанных «на плотяных скрижалях сердца», отметим сложное развитие этого мотива в поэзии Клюева.

«Я видел звука лик без ваших ржавых книг!» («Звук ангелу собрат, бесплотному лучу…» из цикла «Земля и железо») (характерно, что именно «звука», а не слова, т.е. речь идет, опять-таки, о живых буквах) — в этих словах отражены и старообрядческое неприятие «растленных» письмен, и стихийное низовое недоверие к любым «писаниям видимым». Но, в таком случае, как же поэт может создавать собственную, написанную (и даже напечатанную) книгу? Может — если «посвящен в пророки», а значит «накормил чрево» и «наполнил утробу» истинным божественным свитком.[62] Именно так обрёл свой дивный гимнографический дар и Роман Сладкопевец (названный Клюевым в числе трёх любимейших поэтов):

поглотив, в сонном видении, поданную Богородицей «хартию»…

Анализируя эту легенду, С.С. Аверинцев упоминает об «одном византийском ритуале магического свойства» — выпивании смытых вином с пергамента букв с целью более лёгкого обучения грамоте.[63]

Все эти значения отражены в клюевской поэтической формуле «вываривания» божественных письмен. Заметим, что сам процесс варки является знаком культурного состояния человека: сырая, необработанная пища уравнивает людей с животными; у Клюева «сыроядцем» назван также дьявол, «зловещий кот»-оборотень. Поэтому надо «дикое сердце, как угря, варить» «Белая Индия» — смыть с него письмена, чтобы можно было «выпить хартию», как это сделал Роман Сладкопевец.

По убеждению русских духоборцев, Книга Животная начертана в сердце каждого человека, но все псалмы этой книги ни один смертный вместить не может. В конце времён Творец соберёт сердца верных — и тогда будет воссоздана вся Книга.[64] Всемирная хартия сердец — это как бы заново обретаемая людьми «Книга Животная, Книга Голубиная, Книга Сам Дух Свят…». Вот почему Клюев в «Четвертом Риме», в противовес известному пролетарскому призыву, провозглашает:

Для варки песен — всех стран Матрёны, / Соединяйтесь![65]…

С варкой «дикого сердца» (в поэме «Белая Индия») соотносим не менее многозначительный образ из той же поэмы: «Ангелы варят из радуг еду…». Причем совершается это там, «где кончается свет», т.е. тварный мир с присущим ему разноцветьем радужного спектра. В мире вечности, в сиянии запредельной белизны, земных радуг нет — однако есть Радуги как Письмена (библейский символ возобновлённого «Завета», союза между Господом и тварью, после всемирного потопа). Понятно, что именно ангелы должны причащаться этим письменам, ибо они — вестники, посредники между Небом и Землей. Поэтому ангелы становятся у Клюева пастухами «раздумий и слов», слагателями стихов, гуртовщиками отар «волхвующего звона» в избе.[66]

Рассмотренный мотив связан, на наш взгляд, и со старообрядческой идеей самопричащения» Словом.[67] Истоки подобных представлений очень глубоки; но для нас важнее подчеркнуть неоспоримую логичность, последовательность художественного мышления Клюева, органичность соединения в нём разнородных традиций. Размышляя «о великом сдвиге всех смыслов» в ранневизантийскую эпоху, С.С. Аверинцев пишет:

…важно увидеть, как сходились крайности: между позднеантичной изощренностью и архаикой варварской магии слова, между «высоколобым» философским символизмом и народной приверженностью к хитроумно-нехитрой игре в загадки оказывалось куда больше точек соприкосновения, чем это может представиться поверхностному взгляду. Если бы это было не так, великий идейный и культурный синтез средневековья… оказался бы немыслимым[68]…

Поэтика Клюева, бесспорно, отражает этот «великий синтез», характерный для древнерусской литературы и сохранившийся в недрах старообрядческой традиции. На фоне разнообразных словесно-звуковых экспериментов и словотворческих теорий русского серебряного века (эпохи «великого синтеза») поэтическая аксиология слова и буквы у Клюева обнаруживает прочную связь именно с этой традицией, связь вполне осознанную. Называя себя «художником в некотором роде туземной живописи»[69]), Клюев («сгоревший» на своей «Погорельщине», как «прадед Аввакум на костре пустозерском»[70]) не только «таил» древние «песноклады» («и короб песенный зарыл», как хоронили старообрядцы с приходом гонителей отеческие иконы и дониконовские книги). Он был убеждён в бессмертии живых букв — подобно средневековому книжнику, кричавшему из костра: «Свиток сгорает, но буквы улетают прочь!»[71]…

В келью поэта приду

Я в золотые последки.К кудрям пытливым склонюсь,

Тайной дохну на ресницы,

Та же бездонная Русь

Глянет с упорной страницы.Светлому внуку незрим,

Дух мой в чернильницу канет

И через тысячу зим

Буквенным Сирином станет.«Шепчутся тени-слепцы…»

КИСЕЛЕВА, Людмила Александровна — доцент КиевоМогилянской академии, кандидат филологических наук, автор статей о творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина, С. А. Клычкова. Доцент кафедры истории русской литературы Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. С 1990 года руководит группой, занимающейся исследованием творчества Николая Клюева. Постоянный участник Клюевских конференций. Руководитель проекта «Клюевослов». Один из создателей фундаментального труда «Николай Клюев. Воспоминания современников»

КИСЕЛЕВА, Людмила Александровна — доцент КиевоМогилянской академии, кандидат филологических наук, автор статей о творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина, С. А. Клычкова. Доцент кафедры истории русской литературы Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. С 1990 года руководит группой, занимающейся исследованием творчества Николая Клюева. Постоянный участник Клюевских конференций. Руководитель проекта «Клюевослов». Один из создателей фундаментального труда «Николай Клюев. Воспоминания современников»

×

×

Примечание

- Больше о русском поэте Николае Клюеве вы можете узнать на нашем сайте (см. «Фашист-монархист» Клюев», «Сладкоголосые птицы Русского Царства | Сирин и Алконост».

- Источник: Киселёва Л.А. Старообрядческая аксиология слова и буквы в поэзии Н.А. Клюева // Православие и культура. — Киев, 2002. — № 1-2. — С. 54-74.

- [1] Бахтина О.Н. Старообрядческая литература и традиции христианского понимания слова. — Томск, 1999. С. 40 (со ссылкой на монографию: Бубнов Н.Ю. Старообрядческая книга в России во второй половине XVII в. — СПб., 1995).

- [2] Бахтина О.Н. Старообрядческая литература. — С. 238.

- [3] Рябушинский В.П. Старообрядчество и русское религиозное чувство. Русский хозяин. Статьи об иконе. — М.; Иерусалим, 1994. — С. 35.

- [4] См.: Юхименко Е.М. Выговская старообрядческая пустынь: Духовная жизнь и литература: В 2 т. — Москва, 2002.

- [5] О «матричных построениях», имевших целью сакрализацию сознания человека, см.: Спивак Д.Л. Матричные построения в стиле «плетения словес» // ТОДРЛ. — 1996. — Т. XLIX. — С. 101.

- [6] Таков язык известного старообрядческого богослова ХХ в. Ф.Е. Мельникова. Таков и язык В.П. Рябушинского, неоднократно подчеркивавшего лингвистическое богатство старообрядческой культуры и «аттический дух» её «своеобразного, прекрасного языка» (Рябушинский В.П. Старообрядчество. — С. 93-94, 97).

- [7] См.: Робинсон А.Н. Борьба идей в русской литературе XVII века. — М., 1974. — С. 346-349.

- [8] В том, что за М.Горбачева на съезде «проголосовали единодушно, а за остальных членов ЦК единогласно», старообрядец «усмотрел… свидетельство антихристовой сущности избираемого», истолковав смысл словоупотребления таким образом: «отдали… не голоса, а души». (Гурьянова Н.С. Интерпретация действительности в системе эсхатологических построений русского старообрядчества // Skupiska staroobrdowcw Europie, Azji i Ameryce. Ich miejsce i tradycje we wspczesnym wiecie. — Warszawa, 1994. — С. 70).

- [9] Анастасова Е. Старообрядческие поселения в Болгарии глазами русских некрасовцев и их болгарских соседей // Skupiska staroobrdowcw. — С. 201).

- [10] Беседа на Евангелие от Матфея I:1. (Цит. по: Лукин П.Е. Письмена и Православие: Историко-филологическое исследование «Сказания о письменах» Константина Философа Костенецкого. — М., 2001. — С. 220). «Последовательное чтение бесед св. Златоуста на Еванглелие от Матфея входит в состав древнейшего ядра уставных чтений…» (Там же. — С. 221).

- [11] Рябушинский В.П. Старообрядчество. — С. 39-40.

- [12] Дергачева-Скоп Е.П., Алексеев В.Н. Репертуар традиционного чтения старообрядческих согласий Сибири. Этюды нравственной философии // Skupiska staroobrdowcw. — С. 47-51, 54.

- [13] Никитина С.Е. Внутриконфессиональные различия и устная традиция // Skupiska staroobrdowcw. — С. 176.

- [14] Там же. — С. 170-177, 178.

- [15] Покровский Н.Н. Путешествие за редкими книгами. Изд. 2-е, доп. — М., 1988. — С. 177-183.

- [16] Никитина С.Е. Внутриконфессиональные различия. — С. 176.

- [17] Там же. — С. 181.

- [18] Дергачева-Скоп Е.И., Алексеев В.Н. Репертуар традиционного чтения. — С. 52.

- [19] См., в частности: Vroon Ronald. Старообрядчество, сектантство и «сакральная речь» в поэзии Николая Клюева // Skupiska staroobrdowcw. — С. 237-247; Юхименко Е.М. Народные основы творчества Н.А. Клюева // Николай Клюев: Исследования и материалы. — М., 1997. — С. 5-15; Бахтина О.Н. «Сновидения» Н.А. Клюева и традиции древнерусской и старообрядческой литературы // Николай Клюев: Образ мира и судьба. — Томск, 2000. — С.64-78; Ситько Г.С. Старообрядчество — духовная основа поэзии Клюева // Вытегра. Краеведческий альманах. — Вологда, 2000. — Вып. 2. — С. 196-201.

- [20] «Нырнул, как в омут, в меня / Народ родной...», — писал Клюев.

- [21] «Реконструировать Житие Николая Олонецкого, поведанное им самим», предлагает Е.И. Маркова (Маркова Е.И. Творчество Николая Клюева в контексте севернорусского словесного искусства. — Петрозаводск, 1997. — С. 59-69).

- [22] Термин Д.Оболенского (см.: Лукин П.Е. Письмена. — С. 10).

- [23] Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. — М., 1997. — С. 216.

- [24] Лукин П.Е. Письмена. — С. 163.

- [25] Так, добавлением лишней йоты сторонники Ария на I вселенском соборе превратили слово «единосущный» в «подобосущный», изменив «самый смысл Никейского вероопределения» (Лукин П.Е. Письмена. — С. 162).

- [26] Сметанин В.А. Византийское общество XIII-XV вв. По данным эпистолографии. — Свердловск, 1987. — С. 91-95.

- [27] Лукин П.Е. Письмена. — С. 215-216; Бахтина О.Н. Старообрядческая литература. — С. 61.

- [28] Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. Образ мира и миры образов. — М., 1996. — С. 54.

- [29] Там же. — С. 54-55.

- [30] Так характеризует С.С. Аверинцев главную особенность «пророческой поэтики» Ефрема Сирина (Аверинцев С.С. Между «изъяснением» и «прикровением»: Ситуация образа в поэзии Ефрема Сирина // Восточная поэтика: Специфика художественного образа. — М., 1983. — С. 223-260).

- [31] Челобитная царю Федору Алексеевичу // Памятники старообрядческой письменности. — СПб., 1998. — С. 78-79.

- [32] Написание титлы I.Н.Ц.И. (Iсус Назарянин Царь Июдейский) стало для старообрядцев символом отступничества никониан. См.: Памятники старообрядческой письменности. — С. 39-45, 46-50 и далее, 83-90, 95-98).

- [33] Там же. — С. 86.

- [34] Там же. — С. 88.

- [35] Список 1 с писем страдальческих священнопротопопа Аввакума // Памятники старообрядческой письменности. — С. 285.

- [36] Речь отражает и определяет нравственный облик говорящего: «…баба пошла — прощалыжный обряд, — / Платок не по брови и речью соромна, / Сама на Ояти, а бает Коломной» «Песнь о Великой Матери» 797.

- [37] Образцы «сорочьего языка» (новые «странные пословицы») особенно щедро представлены в поэме «Каин». Например: «Граждане — это отсталость — / Шамать и ложки облизывать, / Надо звёзды, как гайки, нанизывать!», «Индустриализация, индустриализация!» (Николай Клюев. Каин // Наш современник. — 1993. — № 1. — С. 97). Ср. в «Погорельщине»: «Оставьте нас, пожалста, в покое!..» / «Такого треста здесь не знает никто…» / «Граждане херувимы, — прикажете авто?» / «Позвольте, я актив из КИМа!» / «Это экспонаты из губздрава…» / «Мильционер, поймали херувима!..» 691.

- [38] Возможно, не последнюю роль здесь сыграло восприятие реформы орфографии: одним из последствий реформы стало одинаковое написание слова «бсъ» и приставки, то есть как бы «внедрение» бесовщины в огромное количество слов (бес-совестный, бес-сердечный, бес-пристрастный и т. п. — во всех этих случаях ранее писали без-).

- [39] Полагают, что «медный змей» Моисея был предвосхищением грядущего распятия Спасителя (Мэнли П. Холл. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцерской символической философии. — Новосибирск, М., 1997. — С. 311).

- [40] Протопоп Аввакум. Толкование от пророчества Исаина, глава 35 // Бородин А.К. Протопоп Аввакум: Очерк из истории умственной жизни русского общества в XVII веке. — СПб., 1900. — С. 54.

- [41] Сопоставляя Азбучную молитву IX в. с Азбуковником XII в, Ю.С. Степанов приходит к выводу, что в последнем «изменилось восприятие алфавита как текста — он перестал быть сакральным. Азбучная молитва — по-прежнему сакральный текст, но сам алфавит — нет. И, скорее всего, сам алфавит уже не воспринимается как текст» (Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. Изд. 2-е, испр. и доп. — М., 2001. — С. 556.

- [42] Толкование на Апокалипсис Святого Андрея, Архиепископа Кесарийского. 4-е изд. — М., 1901. — С. 10.

- [43] «Ключом Давидовым названо царство Его… Ключ книги псаломской и всякого пророчества есть Дух Святый, который отверзает сокровища знания. Первый ключ Христос имеет по человечеству, а второй по безначальному божеству. А что в некоторых древних списках поставлено вместо «Давидов» слово «адов», так сим свидетельствуется власть Христа над жизнью и смертью» (Толкование на Апокалипсис. — С. 27).

- [44] Эпитет «сладостный» отсылает к акафисту, канону и молитвам «сладчайшему Иисусу».

- [45] См.: Степанов Ю.С. Константы. — С. 545 (со ссылкой на работы С.Г. Проскурина).

- [46] Реконструкцию глаголицы как «своеобразного «благовествования» Кирилла» см. в работе: Савельева Л.В. Славянская азбука: Дешифровка и интерпретация первого славянского поэтического текста // Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр: Сборник научных трудов. — Петрозаводск, 1994. — С. 12-31. По мнению Л.В. Савельевой, в переводе на современный язык это «благовествование» звучит так: «Я грамоту осознаю. Говори: Добро существует! / Живи совершенно, Земля! Но как? / Люди, размышляйте! У нас потустороннее прибежище. / Скажи слово истинное. Научение избирательно: / Херувим, — отрешением печали, — или червь» (с. 22).

- [47] «Рука представляет Божественную активность, единственную часть Бога, которая доступна низшим чувствам» (Мэнли П. Холл. Энциклопедическое изложение. — С. 263).

- [48] См. прим. 39.

- [49] Толкование на Апокалипсис. — С. 10.

- [50] См. прим. 41.

- [51] Что соответствует древней рукописной традиции. Так, в Хиландарском сборнике XVI в. помещены «Словеса вкратце» Константина Костенецкого, «Сказаніє, откуду и въ коє врмя прведеся божественоє писаніє», азбучная молитва «Азъ єсмъ » и знаменитый трактат Черноризца Храбра «О письменах» (Лукин П.Е. Письмена. — С. 93).

- [52] Разделяя точку зрения П. Хант, О.Н. Бахтина интерпретирует видение Аввакума «как трансцендентное плавание, а именно распятие. Аввакум стал воплощением Бога-Слова» (Бахтина О.Н. Старообрядческая литература. — С. 190).

- [53] См. подробнее: Киселева Л.А. Мифология и «реалии» старообрядчества в «Песни о Великой Матери» Николая Клюева // Православие и культура. — К., 2001. — № 1. — С. 12-13.

- [54] И в этом, полагает С.С. Неретина, средневековое понимание сверхъестественного «обнаруживает связь со словесностью не меньшую, чем с естеством в понимании Нового времени…» (Неретина С.С. Слово и текст в средневековой культуре. История, миф, время, загадка. — М., 1994. — С. 150).

- [55] «И взлетит душа Алконостом / В голубую млечную медь, / Над родным плакучим погостом / Избяные крюки допеть!» «Проститься с лаптем-милягой…» 478.

- [56] См.: Келдыш Ю.В. История русской музыки. Т. 1. Древняя Русь XI-XVII вв. — М., 1983. — С. 95.

- [57] «К ушам прикормить бы зиждительный Звук, / Что вяжет, как нитью, слезинку с луной / И скрип колыбели — с пучиной морской…» «Белая Индия» 309.

- [58] См. стихотворение «Судьба-старуха нижет дни…» 263.

- [59] Аверинцев С.С. К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии Киевской // Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси. — М., 1972. — С. 26.

- [60] Бахтина О.Н. Старообрядческая литература. — С. 4.

- [61] Там же. — С. 3.

- [62] Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. — С. 198 (о Книге пророка Иезекииля — 3,3).

- [63] Там же. — С. 214.

- [64] Бирюков П. Духоборцы: Сб. статей, воспоминаний, писем и др. документов; с приложением избранных духоборческих псалмов. — М., 1908. — С. 30.

- [65] Об отношении Клюева к знаменитому марксистскому лозунгу свидетельствует своеобразный «массовый эпизод» поэмы «Песнь о Великой Матери», где к этому революционному призыву в годы Первой мировой войны пытаются привлечь внимание «стрюцкого» (деревенского) солдата: «Пролетарии всех стран…» Глядь, стрюцкий! / «Не замай! Я не из стран, — калуцкий!» 798.

- [66] См. также в поэме «Мать-Суббота»: «Ангел простых человеческих дел / В книжных потемках лучом заалел» 646.

- [67] См. подробнее: Киселева Л.А. Мифология и «реалии» старообрядчества. — С. 8-9.

- [68] Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. — С. 149.

- [69] Письмо Клюева от 20 января 1932 г., адресованное Всероссийскому Союзу писателей («На запрос Союза о самокритике моих последних появившихся в печати произведений и о моём общественном поведении…»). См. полный текст письма в: Базанов В.Г. С родного берега: О поэзии Николая Клюева. — Л., 1990. — С. 198-200.

- [70] Письмо С.А. Клычкову из колпашевской ссылки (Николай Клюев в последние годы жизни: Письма и документы // Новый мир. — 1988. — № 8. — С. 168). Обратим внимание на следующие строки этого письма: «Кровь моя волей или неволей связует две эпохи: озаренную смолистыми кострами и запалами самосожжений эпоху царя Феодора Алексеевича и нашу, такую юную и потому многого не знающую» (Там же).

- [71] Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. — С. 198

Людмила Киселёва

Людмила Киселёва