«Посольство Земского Собора, прибывшее в Костромской Ипатьевский монастырь, сообщает Михаилу Романову об обрание Его на Царство. »

Несмотря на то, что с Сентября 1774 года, когда типографски впервые была издана Утвержденная Грамота 1613 года, прошло почти 240 лет, и в Царское время Утвержденная Грамота была переиздана несколько раз, в том числе и факсимильно, по-настоящему к её изучению мы так и не приступили. Анализу исторического или духовно-политического содержания, текстологическому анализу Соборной Грамоты более ста лет со времени первого издания вообще не уделялось никакого внимания. А начиная примерно с 1885 года (со времени выхода книги: Латкин В.Н. Земские Соборы Древней Руси, их история и организация сравнительно с западноевропейскими представительными учреждениями. СПб., 1885) российские ученые крайне мало усилий посвящали изучению этого судьбоносного документа. За прошедшие с той поры сто тридцать лет можно назвать только чуть более десятка статей, заметок или глав в монографиях, которые посвящены содержанию и форме Утвержденной Грамоте 1613 года.

Сейчас хотел бы обратить внимание только на один важный аспект, связанный как с изучением содержания Соборной грамоты, так и с современным осмыслением и практическим использованием того духовного наследия, которое в Соборной Грамоте содержится. В моей нынешней реплике нет никакого открытия, проблема эта хорошо известна и православным ученым, и православным общественно-политическим деятелям. Но напомнить об этой проблеме в год славного Романовского юбилея считаю своим верноподданническим долгом. Предлагаю сосредоточиться на термине «обрание», который является ключевым в характеристике всего Соборного Действа в 1613 году.

Полный Церковно-Славянский Словарь Григория Дьяченко дает такое пояснение древнерусскому и церковнославянскому понятию:

Обрание — сборъ; обрание винограда, собрание плодов винограда (Суд. 8, 2. ср. Иоил. 3, 18 по греческому тексту)…

«Обрание» по своей этимологии близкородственно понятию «обретение», у Дьяченко по его поводу: «Обретаю — нахожу, приобретаю». В церковном контексте нам хорошо известно устойчивое выражение:

обретение Святых Мощей…

Соборное действо по выявлению из ряда кандидатов наиболее близкого Наследника Русского Престола в Утвержденной Грамоте 1613 года однозначно называется только обранием, а Государь называется обранным. Слово «избрание» относительно Государя в Грамоте употребляется только в том смысле, что Государь соборянами чтится как Избранник Божий, и своим обранием соборяне только определяют Божественное избрание, и не более того.

Однако при историческом описании Державного Собора 1613 года сплошь и рядом соборное действо называется как избрание Собором Царя, а сам Собор в исторической и политической литературе именуется Избирательным Собором. И теперь в год его 400-летия мы постоянно слышим и в популярных описаниях, и в выступлениях историков:

Избрание Царя… Выборы Царя… Соборяне выбрали…

Насколько поразительно отличие между значениями слов «обрание» и «избрание», мы можем увидеть через привычную фразу «обретение Святых Мощей». Попробуйте в этой фразе замените слово «обретение» на слово «избрание», и в содержании сразу же промелькнет какой-то дьявольский смысл, демоническая похоть — одно, дескать, мы избираем как святыню, а другое отвергаем… Вспоминается история 1989–1998 годов, не завершенная и поныне, с попыткой подлога так называемых «екатеринбургских останков», которые определенные силы хотели выдать за Царские Мощи.

Выявление законного Наследника Российского Престола в конце безгосударной смуты тоже было своего рода обретением живой Святыни. Поэтому по видимости и звучанию похожие выражения «обрание Царя» и «избрание Царя» не имеют никакого общего смысла, они даже противоположны по своему духовному содержанию

Надо сказать, что фраза «избрание Царя Михаила Феодоровича на Царство» является не только веянием современности. Она активно использовалась в научной литературе XIX и XX веков, оттуда эта терминологическая ошибка проникала в общественно-политическую, церковно-политическую и государственную терминологию. Уже в первом типографском издании Соборного документа в 1774 году в заглавии мы видим: «Грамата о избранiи Государя Царя Михаила Феодоровича…» Однако подмена началась гораздо раньше.

После Венчания Царству 11 Июля 1613 года на плечи юного Царя Михаила Феодоровича легла громадная ответственность. Польские и шведские интервенты, а также разбойничьи ватаги продолжали разорять Россию, пытаясь ввергнуть её вновь в губительную смуту. И молодой Царь Михаил, используя авторитет Державных Соборов, которые продолжали созываться на протяжении 1613–1618 годов, умело укреплял Свое Самодержавие, не позволяя разным боярским партиям, и в том числе собственной родне, верховодить в принятии государственных решений.

Не понимая этого, не понимая харизмы Самодержавного Государя, некоторые поверхностные историки писали, что в эти годы Государь находился под влиянием Матери — Великой Инокини Марфы и её родни. Но никаких конкретных примеров такого влияния они не приводили, тем самым демонстрируя, что это всего лишь их собственный домысел. Родня Царя тогда как раз была недовольна тем, что герои ополчения, опытные военачальники, не имеющие никакого отношения к Романовым, в этот период по заслугам занимали первенствующие позиции и вместе с тем не выпячивались вперед фигуры Государя. Ситуация коренным образом изменилась в 1619 году после возвращения из польского плена Царского Отца Митрополита Филарета. Царь Михаил Феодорович содействовал возведению Отца на Патриарший Престол, просто по сыновнему послушанию уступил своему Отцу половину Верховной Власти, даровав ему Титул Великого Государя. Именно в этих условиях сплотили свою политическую партию Царские родственники, апеллируя уже не к самому Царю, а к авторитету Святейшего Патриарха, и в этом политическом реванше они заодно решили хоть как-то принизить и достоинство Царского Сана.

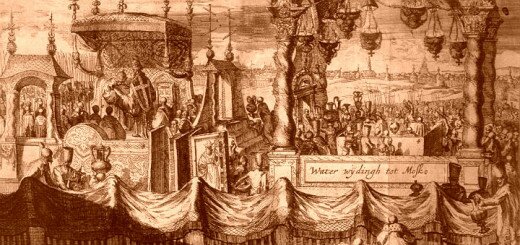

Так, в 1621 году в Дворцовом обиходе появляется торжественное рукописное богато иллюстрированное издание под заглавием:

Книга о избрании на превысочайший Престол Великого Российского Царствия Великого Государя Царя и Великого Князя Михаила Феодоровича, всея Великия России Самодержца…

В этом парадном тексте слово «избрание» по поводу соборного действа Великого Московского Собора 1613 года употребляется многократно и преимущественно. При этом надо сказать, что и термин «обрание» был знаком и понятен составителю «Книги…», раза два или три он его употребляет, однако скорее как «синоним», хотя эти слова синонимами, конечно же, не являются.

Конечно, когда Самодержавная Царская Власть утвердилась и смута была окончательно одолена, под защитой Самодержавия дворцовые интриганы могли себе позволить подобную игру словами в своих интересах и ради своих амбиций.

В связи с моим разъяснением прошу только не валить вину за это отступление придворной знати от соборной терминологии на Святейшего Патриарха Филарета. То было обычное действие льстецов, данная «Книга о избрании…», в отличие от Утвержденной Соборной Грамоты 1613 года, никогда не была законодательным актом для России, это было подарочное издание и не более того. А вот Соборная Грамота 1613 года и ныне является действующим Русским Законом. Поэтому совсем в ином положении, чем царедворцы 1620-х годов, находимся мы. И для нас выбор между понятиями «обрание», «обретение» и «избрание» относится к проблеме стратегического целеуказания.

Словосочетание «обрание Царя» содержит цивилизационный код Русского Народа, наше грядущее… Да поможет нам Бог!

БОЛОТИН, Леонид Евгеньевич (05.12.1957, Ташкент) — русский публицист, историк и общественный деятель. С 1968 года живёт в Москве. Трудовую деятельность начал в сентябре 1974 года грузчиком на овощебазе. В 1980 году окончил факультет журналистики МГУ, работал в газетах и журналах. 2 ноября 1983 года крестился в Андреевском соборе города Ставрополя. С весны 1984 года по инициативе А. А. Щедрина вместе с коллегами стал собирать библиотеку нелегальной литературы, в основном христианского содержания, а через год исключительно православную богословскую и историческую литературу. Входил в состав Братства во имя Святого Благоверного Царя-Мученика Николая. Написал статьи «Подлог» (о так называемых «екатеринбургских останках») и «Дорога «Великого» Князя» (о самозванных притязаниях на российский престол князя Владимира Кирилловича), которые распространялись братчиками в виде отдельных ксерокопий, а затем были опубликованы в первых номерах альманаха «Царь-Колоколъ». С августа 1992 года начал выполнять в Москве задания пресс-службы митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычёва). Оставался его сотрудником вплоть до кончины владыки осенью 1995 года. С сентября 2001 года — главный редактор православного политического журнала «Царь-Колоколъ». В 2008 году закончил исторический факультет МГУ. Автор сборника статей «Царское дело. Материалы к расследованию убийства Царской Семьи» и многочисленных публикаций по монархической тематике

БОЛОТИН, Леонид Евгеньевич (05.12.1957, Ташкент) — русский публицист, историк и общественный деятель. С 1968 года живёт в Москве. Трудовую деятельность начал в сентябре 1974 года грузчиком на овощебазе. В 1980 году окончил факультет журналистики МГУ, работал в газетах и журналах. 2 ноября 1983 года крестился в Андреевском соборе города Ставрополя. С весны 1984 года по инициативе А. А. Щедрина вместе с коллегами стал собирать библиотеку нелегальной литературы, в основном христианского содержания, а через год исключительно православную богословскую и историческую литературу. Входил в состав Братства во имя Святого Благоверного Царя-Мученика Николая. Написал статьи «Подлог» (о так называемых «екатеринбургских останках») и «Дорога «Великого» Князя» (о самозванных притязаниях на российский престол князя Владимира Кирилловича), которые распространялись братчиками в виде отдельных ксерокопий, а затем были опубликованы в первых номерах альманаха «Царь-Колоколъ». С августа 1992 года начал выполнять в Москве задания пресс-службы митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычёва). Оставался его сотрудником вплоть до кончины владыки осенью 1995 года. С сентября 2001 года — главный редактор православного политического журнала «Царь-Колоколъ». В 2008 году закончил исторический факультет МГУ. Автор сборника статей «Царское дело. Материалы к расследованию убийства Царской Семьи» и многочисленных публикаций по монархической тематике

×

×

Примечание

- Статья публикуется в сокращение.

- Библиография: Грамата о избранiи Государя Царя Михаила Феодоровича на Всероссiйскиiй Престолъ, 1613 года, Маiя месяца, Древняя Россiйская Вивлiофика, или Собранiе древностей Российскiх, до Россiйскiя Исторiи, Географiи и Генеалогiи касающихся, издаваемая помесячно Николаемъ Новиковымъ. Ч. V. Месяц Септемврiй. СПб., 1774. С. 255 — 394. // Грамата о избранiи Государя Царя Михаила Феодоровича на Всероссiйскиiй Престолъ, 1613 года, Маiя месяца, Древняя Российская Вивлиофика, содержащая в себе: собрание древностей российских, до российския истории, географии и генеалогии касающихся, изданная Николаем Новиковым, членом Вольнаго Российскаго собрания при Императорском Московском университете, издание второе вновь исправленное, умноженное и в порядок хронологической по возможности приведенное. Ч. VII. 2-е издание СПб., 1788. С. 128 — 233. // Грамота утвержденная о единогласном избрании на Российский Престол Царем и Самодержцем Михаила Феодоровича Романова-Юрьевых. Маия 1613, Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел. Ч. I. М., Типография Н.С. Всеволожского, 1813. С. 599 — 643. // Утвержденная Грамота об избрании на Московское Государство Михаила Федоровича Романова. С предисловием С.А.Белокурова. М., 1906. // Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени // Русская историческая библиотека. Т. 13. Л.: Изд. археограф, комиссии, 1925. 982 с. // Книга об избрании на Царство Великого Государя, Царя и Великого Князя Михаила Федоровича. М., 1856. // Вышковский А. О Грамоте Царю Михаилу Феодоровичу про избрание его на Всероссийский Престол и о выраженных в ней обязанностях русских подданных по отношению к Царской Самодержавной Власти. СПб., 1913. // Забелин И.Е. Минин и Пожарский. «Прямые» и «кривые» в Смутное время. 4-е издание. М., 1901. // Замятин Г.А. К истории Земского Собора 1613 года, Труды Воронежского Государственного Университета. 1926. Выпуск III. Педагогический факультет. С. 1 — 74. // Латкин В.Н. Земские Соборы Древней Руси, их история и организация сравнительно с западноевропейскими представительными учреждениями. СПб., 1885. // Маркевич А. Избрание на Царство Михаила Феодоровича // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1891, Сентябрь — Октябрь. // Морозова Л.Е. Россия на пути из Смуты. Избрание на Царство Михаила Федоровича. М., Наука, 2005. // Платонов С.Ф. Вопрос об избрании М.Ф.Романова в русской исторической литературе // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1914. № 9. // Тарановский Ф.В. Соборное избрание и власть Великого Государя в XVII веке, Журнал Министерства Юстиции. 1913. № 5. // Тихомиров Л.А. Учредительная грамота 1613 года, Московские Ведомости №44 (22 февраля). 1913

Леонид Болотин

Леонид Болотин