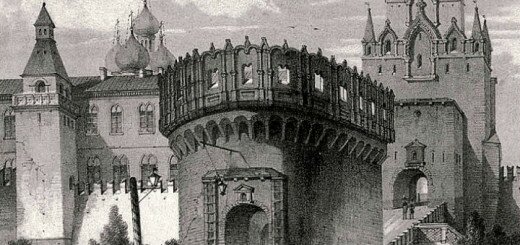

Перекрестки улиц, именовавшиеся в средневековой Москве крестцами, были центрами деловой и общественной жизни: здесь ставились храмы, часовни, кресты, стояли торговые лавки или «шалаши», толпился народ, ожидали седоков извозчики, просили подаяние нищие… Художественную реконструкцию крестца сделал А.М. Васнецов (1902). В очерке «Облик старой Москвы» художник дает литературное описание к картине «На крестце в Китай-городе»:

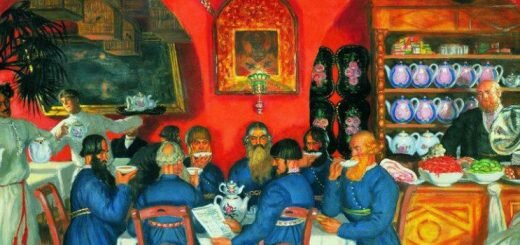

В Китай-городе — кружала и харчевни, погреба в Гостином дворе с фряжскими винами, продаваемыми на вынос в глиняных и медных кувшинах и кружках… Здесь же, на крестцах неожиданно раздававшийся вопль и причитание о покойнике говорили о том, что родственники узнали в выставленном божедомами покойнике своего родственника… Здесь же зазывали прохожих в кружала и притоны словоохотливые веселые женщины с бирюзовыми колечками во рту («знак продажности бабенок», — по объяснению иностранца-дипломата того времени). Слышен был плач детей-подкидышей, вынесенных сюда в корзинах всё теми же божедомами, собирающими добровольные приношения на их пропитание… Пройдет толпа скоморохов с сопелями, гудками и домрами… Раздастся оглушительный перезвон колоколов на низкой деревянной колокольне на столбах… Склоняются головы и спины перед проносимой чтимой чудотворной иконой… Разольется захватывающая разгульная песня пропившихся до последней нитки бражников… Гремят цепи выведенных сюда для сбора подаяния колодников… Крик юродивого, песня калик перехожих… Смерть, любовь, рождение, стоны и смех, драма и комедия — всё завязалось неразрывным непонятным узлом и живет вместе как проявление своеобразного уклада средневекового народного города[1]…

Не менее любопытную картину представил историк Москвы И.М. Снегирев:

На московских крестцах, особенно в Китай-городе, стояли часовни от разных церквей, монастырей и пустынь; туда прихаживали крестцовые попы служить молебны требовавшим… Крестцы были свидетелями разных событий, удобным и любимым у народа местом сходбища, пристанищем мелкой торговли предметами, необходимыми для удовлетворения насущных потребностей жизни. На них теснились стрелецкие подлавки, шалаши, рундуки, скамьи и веки мелочных торговцев с разными товарами, между прочим, рукописными и печатными книгами; также выставлялись бочки, кади с квасом и выносные очаги, на которых блинники пекли блины, лепешки и оладьи… Там объявлялись и царские указы, кликали клич, т. е. объявляли о каком-то распоряжении правительства, вызывали военных людей к походу или желающих смотреть разные казни в Преображенском, как это было при Петре I. На перекрестках обыкновенно стекались отовсюду нищие, лёженки, калеки, юродивые, певцы Лазаря и Алексия Божия человека; с чашкой в руке они просили встречных и поперечных. Там можно было увидеть полуобнаженный смердящий труп и подле него открытый гроб, в который прохожие клали деньги на свечи и на ладан, куски холстины и саваны. Это безродный тюремный сиделец, умерший от истомы в душной и мрачной тюрьме или замученный пытками в застенке; он переходит из рук палачей в руки божедома, который собирал деньги на погребение… Тогда еще не было Воспитательного дома, и сторож Убогого дома содержал подкидышей мирским подаянием… На городском распутий, среди плача и писка безродных малюток, раздавался унылый речитатив божедома, обличительный для утаивших себя родителей: «К-ин сын, батька, к-на дочь, матка, подайте своему дитятке!» Такое разнообразное зрелище представляли крестцы на Москве до самого XVIII века. Собравшаяся там толпа народа беспечно толковала о разных делах; но вдруг слышался голос: «Языков ведут!» При этом возгласе никем не гонимые, с перекрестка все разбегались в разные стороны, кто куда попало. Что это за страшные языки? — спросят ныне. Почти до конца XVIII века языками назывались колодники из Разбойного или Сыскного приказа, из Черной палаты, которых водили по городу скованных, с полузакрытым лицом, впрочем, так, чтобы они могли смотреть и говорить, водили для отыскания участников в их преступлениях… Нередко по затаенной злобе на кого-нибудь либо по наущению подьячих языки опутывали невинных. Лишь только на кого закричат они роковое «слово и дело», тотчас хватают его к допросу и розыску в застенок[2]…

Сохранились любопытные свидетельства о количестве нищих, промышлявших на московских крестцах. Так, в 1672 году на похоронах патриарха Иоасафа II было роздано милостыни на 760 рублей 26 алтын и 4 деньги, при этом «по мостам да по крестцам» раздали восемь рублей. Обычно при таких раздачах давали по 4— 6 денег на человека; следовательно, по мостам и крестцам было облагодетельствовано от 266 до 400 нищих![3] И.Е. Забелин писал, что крестцами именовались не только собственно перекрестки, но «даже и целые улицы, на которых сходились из одной в другую многие переулки»: Никольская, Ильинка, Варварка, «прорезанные целою сетью перекрестных переулков, составлявших в этих улицах сплошные крестцы».[4] Скрещение нескольких улиц в Китай-городе дало, в частности, наименование храму Иоанна Предтечи, «что на Пяти улицах», располагавшемуся на левой стороне Варварки. Другие Китайгородские храмы именовались «на Ильинском крестце», «у Варварского крестца» и т. д. Самым известным из Китайгородских крестцов был Никольский, изображенный на картине А.М. Васнецова. Здесь находился знаменитый Большой Крест, у которого происходили клятвы при судебных разбирательствах. Общемосковское значение Большого Креста на Никольской было официально закреплено указом царя Михаила Федоровича и патриарха Филарета от 20 мая 1625 года, предписывавшим:

…у крестного целования у Николы Старого целовати крест, который крест будет написан с Роспятием и с Деянием, а крестов медных не носити и меденых крестов не целовати[5]

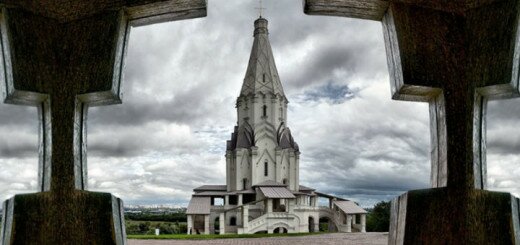

Само сочетание Креста и крестца, перекрестка имеет глубокий смысл. Скрещения дорог почитались еще в языческие времена (вспомним вещий «горюч камень» русских былин), а с началом христианской эпохи на них ставились кресты для молитв перед началом нового пути. Интересно, что Никольских крестцов в Москве было два — второй находился в Кремле, на перекрестке Никольской и Чудовской улиц. Не менее знаменит был и Спасский крестец, находившийся перед Спасскими (Фроловскими) воротами Кремля. Собственно, на самом деле это был не крестец, а, скорее, образованная торговыми рядами и соседними строениями небольшая площадь перед Спасским мостом, переброшенным от одноименных ворот через Алевизов ров. Жизнь Спасского крестца подробно описана И.Е. Забелиным в «Истории города Москвы». Приведем выдержки из его сочинения, наиболее полно отражающего всё своеобразие этого культурного центра средневековой Москвы:

Спасский мост… отличался от Никольского тем, что, в силу большого торгового движения вблизи него, он был застроен по сторонам небольшими торговыми лавками, в которых главным товаром была грамотность, т. е. рукописные, а потом печатные книги и тетради, а также и лубочные картины и фряжские листы (иноземные гравированные эстампы) и т. п. В том отношении Спасский мост представлял в древней Москве средоточие всенародных потребностей именно в той грамотности, если не просвещении, какая в то время господствовала во всем составе народного знания или образования… Главными производителями этой литературы, по всему видимо, были низший разряд церковников, отставленные священники, дьяконы, пономари, монахи, даже вообще грамотные люди из простонародья, которые во множестве толпились на площади у Спасскаго моста как особый отряд общей великой толпы, заполнявшей всю Красную площадь походячею торговлею. В XVII ст. на Спасском крестце собирались безместные попы (наймиты), нанимавшиеся отправлять церковныя службы в домовых и приходских церквах. От этого крестца они так и прозывались крестцовскими попами и по случаям требования торговали божественною литургиею, как выразился про них первый из патриархов Иов. Но об этом самом крестце упоминает уже известный Стоглав или Стоглавный собор 1551 г. … В 69 главе своих установлений он свидетельствует, что «в царствующем граде Москве в митрополиче дворе исконивечная тиунская пошлина ведется глаголема Крестец, не вем како уставися кроме священных правил. Изо всех городов Русской митрополии архимандриты, игумены, протопопы, священноиноки, священники и дьяконы, приедет [кто] по своей воле, за своими делами, иные за поруками и приставами в боях и грабежах и в прочих различных делах, — да живучи на Москве, сходятся на Крестце, на торгу, на Ильинской улице да наймутся у московских священников по многим святым церквам обедни служить; да о том митрополичу тиуну являются и знамя (письменный документ. — С. Ш.) у него емлют одни на месяц, иные на два, другие же множае и пошлину ему от того дают на месяц по 10 денег, иные по два алтына. А которые не доложа тиуна начнуть служити, и он на них емлет промыты (штраф. — С Ш.) по два рубля, а о том не обыскивает, есть ли у них ставленыя и отпуск-ныя грамоты и благословенный». Собор установил без явки таких грамот не давать разрешения служить обедни по найму, а тем, кто приедет в Москву тягаться по суду, или попавшим под суд, если и грамоты представят, совсем не давать разрешения[6]…

Священники и дьяконы собирались на Спасском крестце, поскольку там располагалась Тиунская изба — орган, «заведывавший порядками поповского управления и собиравший упомянутые, как и другие различные и крестцовские пошлины с церковников в доход патриаршаго дома». Это собрание сильно раздражало ревнителей благочестия, и патриарху не раз поступали жалобы на безместных попов, которые:

безчинства чинят великия, меж себя бранятся и укоризны чинят скаредныя и смехотворныя, а иные меж себя играют и борются и в кулачки бьются; а которые наймуются обедни служити, и они с своею братьею, с которыми бранилися, не простясь, божественную литургию служат…

На протяжении XVII века духовные власти тщетно пытались привести шумную братию к порядку и добиться того, чтобы попы:

стояли б у правила со страхом Божиим и смехословия никакого и безчинства у них бы не было; а служити им наймоватися с патриаршаго указу…

В 1722 году Синод намеревался ликвидировать это собрание, но ввиду большого спроса на совершение различных обрядов в домашних храмах и часовнях крестцовские попы и дьяконы никак не исчезали от Спасских ворот. Ситуация не изменилась и во второй половине XVIII столетия. Красочную картину «неблагоповедения» крестцовских попов и дьяконов изобразил в 1768 году московский архиепископ Амвросий:

В Москве праздных священников и прочего церковнего причта людей премногое число шатается, которые к крайнему соблазну, стоя на Спасском крестце для найму к служению по церквам, великия делают безобразия, производят между собою торг и при убавке друг перед другом цены вместо подлежащего священнику благоговения произносят с великою враждою сквернословную брань, иногда же делают и драку. А после служения, не имея собственнаго дому и пристанища, остальное время или по казенным питейным домам и харчевням провождают или же, напившись допьяна, по улицам безобразно скитаются…

Это заключение привело Амвросия к окончательному решению ликвидировать неблагочестивое сборище, что произошло уже после его трагической гибели во время Чумного бунта в 1771 году:

Так как народное возмущение началось и сильно распространялось по поводу молебнов у Варварских ворот пред иконою Боголюбской Божией Матери, а главное, по поводу собираемых за молебны денег, то по связи всех обстоятельств невозможно избежать предположения, что в распространении возмущения и ненависти против архипастыря участвовал и разоренный им Спасский крестец[7]…

ШОКАРЕВ, Сергей Юрьевич (08.02.1972) — окончил в 1996 г. Факультет музеологии Российского государственного гуманитарного университета по кафедре музейного дела, специальность историк-музеевед. Кандидат исторических наук (2000 г.), тема диссертации «Московский некрополь XV—начала XX вв. как социокультурное явление (источниковедческий аспект)» (РГГУ) // член Историко-Родословного общества // член Союза краеведов России //член Московского краеведческого общества. C 1989 г. по 1999 г. работал в музейной системе, лаборант, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник музеев: Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, Музея-квартиры А.М. Васнецова, Музея истории Москвы // с 1999 г. выпускающий редактор издательств «АСТ», затем — «Аванта+» и «Астрель» // ведущий научный редактор «Московской энциклопедии» (2000—2010 гг.) // главный редактор историко-краеведческого альманаха «Подмосковный летописец» (с 2005 г. по настоящее время) // с 1998 г. — старший преподаватель, затем доцент кафедры региональной истории и краеведения РГГУ // c 2011 г. — доцент кафедры источниковедения Высшей школы ИВСИД. Научные интересы: Социально-политическая история Средневековой России // некрополистика // москвоведение // генеалогия

ШОКАРЕВ, Сергей Юрьевич (08.02.1972) — окончил в 1996 г. Факультет музеологии Российского государственного гуманитарного университета по кафедре музейного дела, специальность историк-музеевед. Кандидат исторических наук (2000 г.), тема диссертации «Московский некрополь XV—начала XX вв. как социокультурное явление (источниковедческий аспект)» (РГГУ) // член Историко-Родословного общества // член Союза краеведов России //член Московского краеведческого общества. C 1989 г. по 1999 г. работал в музейной системе, лаборант, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник музеев: Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, Музея-квартиры А.М. Васнецова, Музея истории Москвы // с 1999 г. выпускающий редактор издательств «АСТ», затем — «Аванта+» и «Астрель» // ведущий научный редактор «Московской энциклопедии» (2000—2010 гг.) // главный редактор историко-краеведческого альманаха «Подмосковный летописец» (с 2005 г. по настоящее время) // с 1998 г. — старший преподаватель, затем доцент кафедры региональной истории и краеведения РГГУ // c 2011 г. — доцент кафедры источниковедения Высшей школы ИВСИД. Научные интересы: Социально-политическая история Средневековой России // некрополистика // москвоведение // генеалогия

×

×

Примечание

- Фрагмент из сборника С.Шокарева «Повседневная жизнь средневековой Москвы».

- [1] Васнецов A.M. Облик старой Москвы//Москва в творчестве А.М. Васнецова: Сборник / Сост. Е. К Васнецова; науч. ред. А.Г. Векслер. М., 1986. С. 119—120.

- [2] Снегирев И.М. Указ. соч. Т. 1. С. 187— 189.

- [3] См.: Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы… Ч. 1.Стб. 1058—1059.

- [4] Забелин И.Е. История города Москвы. С. 630.

- [5] Акты исторические, собранные и изданные археографической комиссией (далее — АИ). Т. 3. СПб., 1841. С. 94.

- [6] Забелин И.Е. История города Москвы. С. 629—637; По Москве: прогулки по Москве и ее художественным и просветительским учреждениям / Под ред. Н.А. Гейнике, Н.С. Елагина, Е.А. Ефимовой, И.И. Шитца. М., 1917. С. 190.

- [7] Там же

Сергей Шокарев

Сергей Шокарев