В нескольких буквицах гравер Швайпольт Фиоль довольно успешно скопировал рукописный орнамент. Краков, 1491-1493 годы

Первые книги, напечатанные кириллицей, увидели свет в 1491 году. Изготовил их в Кракове некто Швайпольт Фиоль, «из немец немецкого роду, франк», как сообщалось в колофонах его изданий. Очевидно, натурой он обладал целеустремленной и деятельной, поскольку, основав типографию, в первый же год выпустил сразу две книги на незнакомом ему языке — Осмогласник и Часовник. Спустя время к ним прибавились еще два фолианта — Триоди постная и цветная. Все эти книги употреблялись при богослужении в православных храмах, и уже одно то, что в самом сердце католической Польши их издал «правоверный и преданный католик» (каким признал Фиоля церковный суд Кракова), говорит само за себя: в задуманном предприятии первый славянский печатник руководствовался прежде всего коммерческими интересами. Часть тиража он рассчитывал продать в Московской Руси, а часть — в литовских землях, населенных православными.

Осознавая, что риска в новом деле не избежать, Фиоль постарался свести его к минимуму. По его заказу из Московии были доставлены рукописные образцы необходимых книг. С них не только копировались шрифты и набирались тексты, но и декоративное убранство привезенных рукописей, похоже, служило прототипом для книжных гравюр. В отличие от латинских инкунабулов, первые славянские издания вышли в свет полностью отпечатанными: весь декор в них изначально был оттиснут вместе с текстом, а не врисовывался потом от руки.

Заставка, исполненная во всех четырех изданиях с одной и той же доски, и большая часть инициалов были украшены плетенкой балканского типа. Такой орнамент еще называют жгутовым, поскольку плетется он из тонких ремней. Дробный узор в виде повторяющихся кругов, квадратов, ромбов или крестов имеет строгий, точно отмеренный ритм, а потому несколько суховат на вид. Буквы, сплетенные из балканских жгутов, как правило, выглядят живее. К концу XV столетия этот стиль достиг наивысшего расцвета в московских землях. В двух инициалах Фиоля — «рцы» и «слово» — плетения завершались подобиями звериных голов, поэтому их уместнее отнести к более архаичному, так называемому тератологическому стилю, который был распространен на Руси немногим ранее, в XIII-XIV веках.[1]

Впрочем, едва ли гравер, которому Фиоль поручил изготовить клише для инициалов, слыл знатоком славянского орнамента — слишком много в его работе встречается огрехов и небрежности. Почти механически перевел он рукописные узоры в гравюру, и если в заставке с ее холодноватой геометрией кругов это не так заметно, то в буквицах беспомощность мастера невольно бросается в глаза. Да и прочность самих досок, судя по всему, оставляла желать лучшего. На страницах, где должны быть оттиснуты заглавные буквы, иногда попадаются пропуски, а это значит, что деревянные формы не выдерживали тиража и ломались во время печати.

Предполагал ли Швайпольт Фиоль в будущем вручную дорабатывать свои инициалы? Ведь расцвечивание книжного декора было обычным явлением в западных инкунабулах. К тому же буквицы Фиоль оттискивал красной краской — подобно тому, как в московских рукописях тех лет рисовали балканскую плетенку: контур инициала обозначали двойным киноварным очерком, а чтобы буква легче читалась, под нее подкладывали яркий фон — синий, зеленый или желтый. Поверх фона изограф набрасывал белые крестики или точки«жемчужины», еще больше дробя и измельчая рисунок.

Однако стоит внимательно приглядеться к печатному орнаменту, чтобы ответить с уверенностью: никто дополнительно расцвечивать его не собирался. Особенно это заметно по буквице «веди» из Осмогласника, гравированной раньше других инициалов. Резчик не изображал, а имитировал ее плетения, так что не всегда можно разобрать, где в узоре проходят жгуты, а где сквозь них проглядывает фон. Такую плетенку невозможно расплести. В дальнейшем гравер исправил свою ошибку и впредь старался следить за рисунком ремней. Тем не менее во всех его буквицах жгуты сплетаются достаточно плотно, почти без промежутков, не оставляя места для цветного фона. В любом случае раскрашенных книг не сохранилось. Семнадцать лет спустя в «земле Угровлахийской» (на территории Румынии) жгутовым орнаментом стал украшать свои заставки и буквицы еще один славянский типограф — «мних и священникь Макарие». В отличие от инициалов Фиоля, его плетения и перевивы ремней «прочитывались» без особого труда. Нельзя даже допустить, чтобы эти гравюры выполнял иностранец — настолько естественна и национальна в них пластика линий. Не забыл Макарий и о фоне плетеных буквиц. Промежутки между жгутами на печатных досках он оставлял выпуклыми, поэтому на бумаге они оттискивались той же краской, что и контур ремней. Балканская плетенка была благодатным материалом для перевода ее в обрезную гравюру, а вынужденная сдержанность в цвете только добавила рисунку выразительности.

В центре плетеного инициала Макарий изобразил корону в честь воеводы Басарабы, «господина въсеи земли Угровлахийской и Подунавию», повелением которого была отпечатана эта книга. Начальная страница Четвероевангелия. Тырговиште, 1512 год

Вполне закономерно, что первые славянские печатники Фиоль и Макарий в своих изданиях копировали рукописные книги. Когдато так поступал и Иоганн Гутенберг. Однако почти сразу, спустя всего лишь три года после открытия краковской типографии, возникло и стало развиваться другое направление в кирилловском книгоиздании, которое переняло и усвоило новейшие достижения латинской печати. Изданиям Макария из Валахии предшествовало несколько изданий другого инока Макария — из Цетинье, древней столицы Черногории. Некоторые исследователи склонны считать этих двух мастеров одним и тем же лицом, однако сравнение набора и убранства книг, изданных в Черногории и Валахии, говорит не в пользу этой гипотезы. Заметно, что более ранний черногорский Макарий лучше разбирался в печатном деле, поскольку обучался «черному искусству», скорее всего, в Венеции. Там же были отлиты шрифты и награвированы буквицы для его изданий. Изящные белые литеры внутри черных прямоугольников, заполненных плетениями вьюнка, напоминают инициалы венецианского типографа Эрхарда Ратдольта и его последователей. Любопытно, что так же, как и Ратдольт, Макарий печатал инициалы не только черной краской, но и киноварью. Он умело чередовал на страницах черную и красную печать, придавая своим изданиям цветовое разнообразие. Орнаментированными инициалами были украшены все пять книг, выпущенных черногорской типографией, но больше всего буквиц встречается на страницах Псалтири с восследованием, увидевшей свет в 1495 году. Для печати 221 псалтирного инициала венецианскими мастерами было изготовлено 27 деревянных клише. Исполнение буквиц было безупречным не только по рисунку, но и по технике резьбы — едва ли в Черногории XV века нашелся бы гравер подобного уровня. Большинство кирилловских букв в черногорских инициалах оказалось умелой переработкой латинской антиквы. В первую очередь новые очертания приняли те знаки славянского алфавита, чей рисунок был наиболее близок латинице: «В», «Н», «О», «Р», «Т». Венецианскому граверу также не составило большого труда переделать некоторые оригинальные славянские буквы: литеру «Г» он получил из близкой ей «I», «З» — из «B», «П» — из «H». Сюда же можно отнести и заглавную «Б», если не брать во внимание пологое исполнение ее нижнего наплыва. Странно, что мастер не решился позаимствовать антиквенные формы для таких инициалов, как «Е», «М» и «С» (хотя в текстовом наборе сходство этих букв с латиницей просматривается на удивление прозрачно). В результате «Е» и «С» сохранили характерные для кириллицы каплевидные очертания, а в наклонных штрихах «М» был воспроизведен дополнительный излом, применявшийся в южнославянской письменности. Кроме этих букв, не утратили славянских черт и другие инициалы, например «Д» и «Ж». В истории письма это была самая ранняя попытка придать кирилловской азбуке новый, европейский вид. Как видим, пробный шаг в этом направлении был сделан венецианскими мастерами, которые старались выполнить заказ из Черногории по последнему слову типографской моды. Только спустя два с лишним столетия, в 1708-1710 годах, Петр Великий проведет в России реформу славянского алфавита, утвердив для светских изданий так называемый гражданский шрифт, в основу которого будет положен рисунок европейской антиквы. Неизвестно, знал ли русский самодержец об изданиях черногорского «мниха» Макария, но о том, что в рисунке гражданской азбуки заметно влияние шрифтовых новаций другого славянского первопечатника, упоминалось не раз. Издательская деятельность белорусского просветителя Франциска Скорины — явление в высшей степени уникальное. Открыв в 1517 году в столице Чешского королевства — Праге типографию, «в лекарскых науках доктор» Скорина начал печатать отдельными выпусками Библию, которую сам же перевел на русский язык. Сделанный им перевод был для тех лет столь же неожидан, как и облик его изданий. Кирилловский книжный шрифт, гравированный пражскими пуансонистами, имел мало общего с московским полууставом. Созданный на основе западнорусских рукописных почерков, он неизбежно испытал влияние латинской антиквы, а отдельные элементы его букв и вовсе напоминали глаголицу. Некоторые литеры в крупных инициалах отличались по начертанию от наборного шрифта, однако и они имели скорее оригинальный рисунок или были близки более антикве, чем славянским письменам. К тому же помещались они внутри прямоугольных рамок, как это повелось еще с венецианских инкунабулов. «Издания Скорины более близки к западноевропейским, нежели даже исполненные в Венеции славянские книги», — отмечает исследователь.[2]

Графика пражских инициалов Франциска Скорины следует лучшим образцам итальянских и немецких изданий. Граверы Скорины как будто соперничают друг с другом, наперебой демонстрируя свои способности и осведомленность в граверном деле. Они вырезают буквицы самыми разными способами: черным штрихом по белому полю, но чаще предпочитают наоборот — белым по черному; изображают литеру в виде свернувшейся листвы или выгнувших спины дельфинов, но чаще напротив — отделяют орнамент от алфавитного знака. Цветы и ягоды, деревья и плоды, птицы и звери, геральдические фигуры и архитектурные мотивы, персонажи мифов и басен, сюжеты из библейской и античной истории — все декоративное разнообразие европейской печатной книги отразилось в рисунке кирилловских заглавных букв. Именно с изданий Скорины в славянских литерах появились модные на Западе путти и обнаженная человеческая натура. Вместе с тем Скорину никак нельзя упрекнуть в слепом копировании европейских образцов. «Нароженый в руском языку», он не раз подчеркивал свое славянское происхождение, а любовь к отчему краю очень ярко выразил в предисловии к Книге Юдифи:

Понеже от прирожения звери, ходящие в пустыни, знають ямы своя; птици, летающие по возъдуху, ведають гнезда своя; рибы, плывающие по морю и в реках, чують виры своя; пчелы и тым подобная боронять ульев своих, — також и люди, игде зродилися и ускормлены суть по Бозе, к тому месту великую ласку имають[3]…

Насколько важны были для Скорины национальные мотивы в книжном орнаменте, можно судить по самому первому его изданию — Псалтири. Гравированный инициал с цветком клевера в проеме буквы украшает ее титульный лист. В последующих выпусках Библии с этой доски было сделано еще не менее 38 оттисков. Прага, 1517 год

Среди экзотических форм растительности Средиземноморья, украсившей его гравированные инициалы, нет-нет да и встретится скромный белорусский декор — цветок клевера или василька, ветка березы. Пытаясь соединить глубоко чтимые им национальные традиции с простотой и целесообразностью европейского Возрождения, Франциск Скорина явно опережал время. Ярким проявлением нового, ренессансного самосознания было и многократное повторение Скориной на страницах пражских изданий своего сигнета (издательской марки). Внутри фигурного картуша в форме щита были изображены солнце и луна с человеческими ликами. На гравюрах того времени дневное и ночное светила обычно располагали порознь, в эмблеме же Скорины рожок месяца на добрую четверть загораживал собою солнце. Где только ни встретишь скорининский символ солнечного затмения: и на знаменитом гравированном портрете первопечатника, и на титульных иллюстрациях, и в текстовых заставках. Добавлен он и в рисунок некоторых буквиц.

Мода на подобные геральдические инициалы возникла в Западной Европе в эпоху позднего Средневековья, когда книги стали переписывать и украшать по заказу не только духовенства, но и светской знати. Художник иллюминатор помещал в проемах заглавных букв дворянский герб, лишний раз подчеркивая, кому принадлежит роскошный манускрипт (такое изображение впоследствии назвали протоэкслибрисом). Сложившаяся традиция вскоре была продолжена в печатной книге. На начальных страницах инкунабулов типографы нередко оттискивали щит с пустым полем, чтобы владелец книги мог заказать в этом месте изображение своего фамильного знака. Инициалы Скорины с солнцем и луной вполне можно отнести к геральдическим, но это была геральдика абсолютно нового типа — не владелец книги, а издатель заявлял о себе на страницах своего издания .

Какой же смысл заключался в этой эмблеме? Это был не герб города, как в изданиях Швайпольта Фиоля, и не знак принадлежности издателя к дворянскому роду: сын небогатого полоцкого купца не мог иметь родового герба. В 1925 году искусствовед Н.Н.Щекотихин предположил, что столь часто повторяющийся сигнет — своего рода талисман. Скорина изобразил в нем событие, наблюдавшееся в небе над Полоцком в день его появления на свет. Ближайшее солнечное затмение, упомянутое в летописях, случилось 4 марта 1486 года, а значит, это и есть точная дата рождения белорусского первопечатника. Несмотря на заманчивые выводы, гипотеза не выдерживает серьезной критики. В последние годы исследователи склоняются к менее оригинальному, но более правдоподобному толкованию: сияющее солнце, выступающее из-за луны, олицетворяет победу света над тьмой и знания над невежеством, то есть представляет собой аллегорию просвещения совершенно в духе Нового времени. Переехав в начале 1520-х годов в Вильно, поближе к родным местам, Франциск Скорина прервал печатание «руской» Библии. На новом месте его увлекла другая идея: он задумал выпустить сборник, которому дал название «Малая подорожная книжка». В нее вошли Псалтирь, Часословец, акафисты и каноны, были рассчитаны пасхальные праздники, приводились полезные астрономические сведения. В первую очередь издание предназначалось «людем посполитым» — купцам, ремесленникам, служилым лицам, которые могли бы брать книгу с собой в дальние путешествия. Выбор компактного, «дорожного» формата «в осьмушку» не только повлек за собой смену наборных шрифтов и гравированных заставок, но и большую часть инициалов пришлось изготавливать заново.

Несмотря на свой переезд на восток и печатание текстов в более ортодоксальной редакции, чем его собственный перевод Библии, в книжной орнаментике Скорина остался убежденным «западником». Его новые поиски и находки в области гравированного декора еще более радикальны по сравнению с пражским периодом издательской деятельности. Изготовленные в Вильно буквицы заметно уменьшились в размере, а из их орнамента исчезли фигурки людей и животных. Растительность, заполнившая свободные проемы внутри и вокруг литер, стала изображаться настолько обобщенно и стилизованно, что в завитках ее стеблей, листьев, стручков и цветков было трудно распознать какой-то конкретный вид. Универсальный декор замечательно сочетался с текстом и придавал внутреннему убранству книги необходимую цельность. Вместе с тем при печати новых изданий Скорина нередко пускал в ход и старые клише, которые привез с собой из Праги. В марте 1530 года в Вильно случился пожар, истребивший почти две трети города. Скорее всего, сгорела и типография Франциска Скорины, так как с тех пор он не выпустил ни одной книги. Однако часть типографских материалов все же уцелела: спустя шестьдесят пять лет, в середине 1590-х годов, с оригинальных досок Скорины стали печатать заставки и инициалы типографы виленского Святодуховского братства. Орнамент белорусского первопечатника отличался не только отменной графикой, но и прочностью — он служил для издательских нужд еще на протяжении полувека (вплоть до закрытия братской печатни в 1652 году).

Гравюры Франциска Скорины, изменившие облик славянской книги, были если не популярны, то хорошо известны среди мастеров кирилловских типографий. Оттиски некоторых крупных инициалов Скорины — как подлинных, так и умелых подражаний — попадаются на страницах белорусских и украинских изданий XVI-XVII веков. Однако Московская Русь не была готова принять столь радикальные нововведения ни в XVII столетии, ни, тем более, при жизни первопечатника. Некоторые элементы его декора долгое время оставались невозможными для русского читателя. Изображение обнаженного тела, столь естественное для европейского Возрождения, на Руси по-прежнему строго ограничивалось иконографическим каноном: в таком виде разрешалось живописать либо юродивых, либо грешников. Маскароны, включенные в рисунок заставок и буквиц, расценивались как проявление бесовских личин на страницах священных книг, поэтому тщательно замарывались или соскабливались с бумаги.

Во многом неприятие в Москве скорининских изданий усугублялось их содержанием. Князь Андрей Курбский называл Библию Скорины «растленной», противоречащей апостольским и отеческим уставам. Он находил в ее тексте много общего с «Люторовой» ересью, поскольку переводилась она «с препорченых книг жидовских»[4] «Литовская печать», завезенная в Московское государство, нередко сжигалась здесь как еретическая.

«Всё новое хорошо, но старое всего лучше и крепче».[5] Это краткое изречение из популярного в средневековой Руси сборника как нельзя лучше объясняет причины векового отставания Москвы с введением книгопечатания. Даже когда одно за другим стали появляться в начале 1550х годов пробные русские издания (без какихлибо сведений о месте и дате выпуска), их внутреннее убранство мало чем отличалось от рукописных оригиналов. Мастера первой русской типографии (которая впоследствии получила название Анонимной) следовали тому же древнему мудрому наставлению: старое было не только красивым, но и надежным. В Москве были хорошо осведомлены о последних достижениях латинской печати, однако, как всегда, пошли своим путем.

Одно из главных отличий славянских книг от латинских заключалось в том, с какой целью и в каких количествах применялась в них вторая краска — киноварь. К середине XVI века большая часть издававшейся на Западе литературы имела светское содержание, и это обстоятельство во многом определяло внутренний вид печатных изданий. В европейской книге красная краска почти вышла из употребления, во всяком случае уже не распространялась далее титульного листа. Назначение ее было исключительно декоративным.

Русская первопечатная книга — в первую очередь книга литургическая. Без малого столетие, вплоть до 1647 года, в Москве и «в розных городех» из-под типографского пресса выходила только богослужебная литература: Евангелия, Апостолы, Псалтири, Часовники, Октоихи, Минеи, Служебники, Триоди. Печатная книга утратила многие краски своей предшественницы, но все без исключения киноварные выделения были сохранены и бережно перенесены в нее из книги рукописной. Вкрапления красного на чернобелых страницах придавали книжным разворотам нарядный, праздничный вид. Лежащая на аналое раскрытая книга посвоему отражала торжественную атмосферу церковной службы. Однако у киновари была и особая, более важная роль, чем простое украшение.

Прежде всего красная печать помогала священнику пользоваться книгой во время службы. Киноварью выделялось то, что обычно не зачитывалось вслух: вязь заголовка, номер главы, пометы «над строкой» и «под строкой» (вверху и внизу страницы), указывающие, когда следует произносить этот текст и кто должен это делать. Кроме того, красным цветом печатались небольшие инициалы простого рисунка (так называемые ломбарды), чтобы выделить их из набора. Напротив, все книжные украшения — гравированные на дереве заставки, «цветки»[6] на боковых полях, большие буквицы в начале разделов — оттискивались черным заодно с текстом. Надо полагать, не последнюю роль здесь играло чувство меры русских печатников. Действительно, стоило ли исполнять узорную буквицу киноварью, если она и без того была «красна»?

Следуя традициям рукописной книги, первые инициалы в Москве гравировали с таким расчетом, чтобы текст подступал к ним как можно ближе, повторяя все изгибы заглавной буквы. Начальная страница Евангелия от Марка. Анонимная типография Москва, 1558-1559 годы

Поиски этой меры более всего присущи первенцам московской печати, которые несут на себе следы экспериментов с цветом. Особенно любопытна цветовая метаморфоза буквицы «З» в начале Евангелия от Марка. Во всем тираже анонимного узкошрифтного Четвероевангелия (1553-1554) — первой русской печатной книги — она была оттиснута черным цветом. Однако в более позднем, среднешрифтном Четвероевангелии (1558-1559) отпечатки с той же формы были выполнены уже в две краски: сама литера черная, а узорный завиток в проеме буквы — киноварный. Легкая красная арабеска придавала буквице нарядный вид, хотя это, может быть, и без надобности выделяло Евангелие от Марка из свидетельств других евангелистов. Примечательно, что двуцветные, чернокрасные оттиски инициала «земля» были получены с одной цельной доски. Да и другие выделения цветом на странице выполнялись с общей формы тем же прогоном, что и текст. Как это делалось? Вначале, не различая ни «черных», ни «красных» участков набора, мастер целиком набивал форму черной краской. Затем он аккуратно вытирал тряпицей чернила с тех мест, которые надлежало печатать красным, и наносил на них кисточкой или тампоном киноварь. Форму покрывали листом бумаги и делали оттиск сразу в два цвета. Трудность состояла в том, что всякий раз, прежде чем отпечатать новый лист, необходимо было повторить выборочную раскраску литер и декора.

Любопытно сравнить московский способ двуцветной печати с подобными опытами, имевшими место в Германии столетием раньше. Для того чтобы оттиснуть алоголубые инициалы Майнцской Псалтири (1457), ученик Гутенберга Петер Шёффер изготовил из дерева и металла разборные формы. Киноварь и лазурь он наносил отдельно на разные детали, которые затем вставлял одна в другую и закреплял в общем наборе. Печать также осуществлялась в один прогон, но перед каждым новым оттиском форму вновь приходилось разбирать и раскрашивать по частям.

И майнцская и московская технологии в основе своей схожи: и в том, и в другом случае это попытка напечатать все цвета за раз, однопрогонно, что порождает естественные сложности с раздельным нанесением красок. Однако там, где немецкий рационализм не выходит за рамки традиции и предлагает прямолинейное и вполне предсказуемое решение, русская сметка, обнаруживая удивительную пластичность, находит вариант как бы вне правил — «тряпицу». Она не только много проще составных металлических конструкций, но к тому же позволяет свободно менять участки красного на странице, не внося изменений в печатную форму. Впрочем, ни та, ни другая технология изза своей трудоемкости не прижились в типографской практике. Тем не менее оригинальность московского изобретения, нигде больше не встречавшегося, свидетельствует о том, что на Руси печать осваивали хоть и с вековым опозданием, но самостоятельно, без чьей-либо помощи.

Иной раз только этим и можно объяснить некоторые особенности национального книгопечатания. Так, в отличие от западных инкунабулов, в русской первопечатной книге декор никогда не врисовывали от руки. Все заставки и узорные инициалы на начальных страницах печатали с деревянных досок одновременно с текстом. В дальнейшем, особенно в «подносных» экземплярах, их могли расцвечивать, порою достаточно вольно покрывая плотной корпусной краской чернобелый оттиск, однако все украшения изначально присутствовали на бумаге в отпечатанном виде.

Первое время наблюдалось явление, даже обратное западноевропейскому: начальный лист с печатным декором вставляли в рукописную книгу. До наших дней дошло несколько таких рукописей середины XVI века — Четвероевангелие и сочинения Никона Черногорца. Часть заставок и один инициал в виде балканской плетенки были оттиснуты в них на печатном стане в московской Анонимной типографии. Текст на этих страницах впоследствии был вписан от руки пером.

По поводу Четвероевангелия еще можно допустить, что эта рукопись служила наборщику образцом для набора (установлено даже, что ее текст в точности повторяет текст среднешрифтного Четвероевангелия со всеми его опечатками). Однако присутствие гравюр в рукописных «Пандектах» и «Тактиконе» Никона Черногорца пока еще никому объяснить не удалось. Что это было на самом деле: пробный камень для будущих изданий или попытка обойтись без художникаизографа, заменив его труд механическим оттиском?

Вспомним, что к тому времени на Руси подобная традиция насчитывала уже не один десяток лет, только раньше для этого использовали не высокую, а глубокую гравюру. В начале XVI века, вдохновленный работами немецких граверов по металлу, Феодосий Изограф сам стал печатать резные на меди заставки и «цветки», которые потом вклеивал в книги и расцвечивал. Гравировал ли он таким способом инициалы — неизвестно. Во всяком случае, оттиски узорных букв, вклеенные в русские рукописи, пока не обнаружены.

В своих опытах Феодосий был не одинок. Достоверно неизвестно, кто изготавливал гравюры московских безвыходных изданий 1550х годов. Можно лишь предположить, что одним из авторов был новгородский умелец Васюк Никифоров, которого, по царской грамоте 1556 года, велено было прислать в стольный град «наборзе», так как он «умеет резати резь всякую». Первые московские печатные буквицы хотя и были вырезаны на дереве, однако техника их исполнения изобличает руку гравера по металлу — знатока не высокой, а глубокой печати. Гирлянды витой акантовой листвы, наполняющие стойки его заглавных литер, чаще изображаются белым штрихом по черному фону, как будто это негативные изображения. Вероятно, и новый материал, несмотря на свою податливость, оказался непривычным для резчика: штрихи его гравюр жестки и прямолинейны, они с трудом передают рельеф деталей. К середине 1560х годов Анонимная типография, судя по всему, пополнилась новыми мастерами. Во всяком случае, в позднем ее издании — широкошрифтной Псалтири — буквицы выглядят совсем иначе: гравер моделирует их черной линией по белому фону, что более органично для обрезной ксилографии. Штрих здесь гибок, пластичен, чувствителен к форме, да и в общем рисунке этих инициалов произошли коренные перемены. Старопечатный травный орнамент обрел не только объем, но и независимый характер. Стройные литеры простых очертаний богато убраны густыми листьями, бутончиками, розетками, однако как бы плотно растение ни обвивало букву, оно лишь украшает письменный знак, нисколько не покушаясь на его форму.

Монахи Дерманской обители положили буквицу набок и в таком виде отпечатали ее в конце текста Концовка из Октоиха Дерманская типография, 1604 год

Впрочем, декор был различен не только в разных безвыходных изданиях. Орнамент мог меняться и на протяжении одной книги, и даже в пределах одной страницы. Смешение стилей достигло апогея в широкошрифтном Евангелии, четыре буквицы которого были выполнены в трех разных манерах. Текст Евангелия от Матфея начинался удивительно красивым, легким и ажурным инициалом «К». В его рисунке обыгрывались мотивы восточных арабесок, которые были в моде и у западноевропейских граверов. Заставка и «цветок» под стать узорной букве были выдержаны в той же стилистике. Ясная и цельная композиция, с которой начиналось издание, к концу книги разрушалась до основания. Заглавная страница Евангелия от Иоанна сохраняла арабесковым лишь «цветок» — над буквицей тонкого балканского плетения «В» помещалась массивная заставка старопечатного типа: раздвоенный жилистый ствол, причудливые изгибы широколистого аканта, вытянутые чешуйчатые шишки… То, что сегодня может быть названо крайней степенью эклектики, едва ли удивляло современников: отсутствие стилевого единства было обычным делом в московских рукописных книгах XV-XVI веков. Любопытно другое: что подвигало мастеров Анонимной типографии всякий раз заново и порой кардинально менять рисунок гравированного орнамента? Какая причина в столь частой смене наборных шрифтов? Чем это можно объяснить: привычкой начинать любое новое дело с национальным размахом или напряженным десятилетним поиском той формы русской печатной книги, которую в конце концов предложил Иван Федоров? У исследователей до сих пор нет ответов на эти вопросы. Не менее загадочна дальнейшая судьба типографских материалов первой московской печатни. Вскоре после 1565 года все ее «книжные слова» (металлические литеры) и «грушевые доски» (деревянные клише) бесследно исчезли. По всей видимости, имущество Анонимной типографии погибло во время пожара, поскольку ни в одном русском или иноземном издании ни шрифты, ни заставки, ни буквицы ее не были повторены. Исключением является единственный, чудом уцелевший инициал «твердо» из широкошрифтной Псалтири. Сорок лет спустя, в 1604 году, и за много верст от Москвы, на Волыни, он был оттиснут в виде концовки в Октоихе, вышедшем из друкарни Дерманского монастыря. Сюда печатную форму мог завезти только Иван Федоров, назначенный одно время управителем Дерманской обители. Этот отпечаток с подлинной доски Анонимной типографии косвенно подтверждает участие Ивана Федорова в ее изданиях. Вполне можно допустить, что и сама гравюра принадлежит руке знаменитого русского первопечатника, хотя в дальнейшем он не использовал подобный принцип орнаментации в своих заглавных буквах.

Узорные буквы, заполненные витыми травами, были настолько популярны, что, подражая печатным оттискам, их во множестве исполняли от руки Инициал из лицевой рукописи «Сказание о Мамаевом побоище». Середина XVII века

Насколько пестрым и разностильным было первое десятилетие русского книгопечатания, настолько однообразно в декоративном отношении выглядели последующие сто лет.

Почти весь XVII век прошел под знаком старопечатного орнамента. Широкие листья с острыми зубчатыми краями плавно выгибались в заставках и мелко закручивались в инициалах на всем пространстве Московского государства. Найденный Иваном Федоровым способ украшения книг был возведен почти в канон. Еще в год выхода из печати знаменитого Апостола (1564) одна из его гравюр была повторена в анонимном широкошрифтном Четвероевангелии. С тех пор пошло «таковое дело твердо и непреткновенно» — из книги в книгу апостольские заставки копировали, его буквицам подражали, хотя исполнение часто бывало заурядным, и за годы орнамент Ивана Федорова растерял немало своей импозантности в изданиях учеников и последователей. Гораздо свободнее подходили к украшению книг на западных окраинах Московии. В совершенно неожиданном стиле были выполнены буквицы украинских издателей Гедеона и Федора Балабанов. Ни славянские рукописи, ни славянская печать до тех пор не были знакомы с таким декором. Сюжеты и персонажи гравированных инициалов поместились на заднем плане, за кирилловскими буквами необычного, антиквенного рисунка.

Подобные композиции и манера резьбы были распространены в западноевропейских светских изданиях второй половины XVI века, однако трудно представить, чтобы с такими буквицами выходили в свет православные литургические книги . Особенно богато был украшен Служебник, изданный в Стрятине в 1604 году: с 68 гравированных досок на его страницах оттиснуто 193 больших инициала. В сравнении с застывшими формами московских старопечатных трав это настоящая феерия бурлящей жизни, стремительный каскад эпизодов и сцен. Античные мотивы и мифические персонажи свободно перемежаются картинами библейской истории: амуры, гарпии, сирена, кентавр соседствуют здесь с Каином, убивающим Авеля, Самсоном, раздирающим пасть льву, Спасителем, въезжающим в Иерусалим на «осляти». Изображения реальных птиц и зверей (попугаев, совы, зайца, коня) мало чем отличаются от религиозных символов: медного змия, сгорающего в огне феникса, осененных нимбами льва, тельца и орла. В подборе иных персонажей обращает на себя внимание общая закономерность: букву «Е», например, украшает олень (пославянски — елень), «И» и «Б» — орел с нимбом (символ евангелиста Иоанна Богослова), «Н» — богиня победы Нике, «Т» — тритоны, «Ц» — козел (поукраински — цап). Встречаются элементы явно архитектурной природы: маскароны, вазы с цветами…

Откуда же взялись на страницах православного Служебника декоративные мотивы латинской книги? Владелец стрятинской типографии Федор Юрьевич Балабан, несомненно, был человеком широких воззрений. Получив образование в Италии, он собрал в своем имении весьма богатую библиотеку. Гордостью его «вивлиофицы» была восьмитомная роскошная «Библия полиглота». Кристофа Плантена — «пятми языки… в антверпии типом изданная», как сообщал современник.[7] Из этого издания художник позаимствовал для инициалов Служебника по крайней мере двенадцать сюжетов. Образцы других стрятинских буквиц во множестве рассыпаны по страницам венецианских, французских, швейцарских и польских изданий тех лет.

Родной дядя Федора Юрьевича и его наставник в издательском деле, Гедеон Балабан, служил во Львове епископом. Он выступал против Брестской унии 1596 года, согласно которой Православная церковь на территории Речи Посполитой объединялась с Католической. Униаты отрекались от православных догматов веры и переходили в подчинение Папе Римскому. При этом они сохраняли за собою право придерживаться старых обрядов и справлять службу на славянском языке. Гедеон Балабан благословил латинское убранство Служебника, видимо, в назидание сторонникам унии. В таком виде православная книга наглядно демонстрировала, что разногласия между Восточной и Западной церквями заключаются не во внешней форме.

Нельзя сказать, что к подобным вольностям православные читатели отнеслись с пониманием. Сохранился экземпляр Служебника, в котором фон буквиц был тщательно зачернен — так же, как в свое время замарывались «непотребные» сюжеты инициалов Франциска Скорины. Впрочем, это не помешало КиевоПечерской лавре, впоследствии приобретшей инвентарь стрятинской типографии, с успехом печатать «скоромные» гравюры на страницах своих изданий. Балабановские буквицы украсили Часослов (1617), Анфологион (1619), Беседы на четырнадцать посланий (1623) и другие книги, вышедшие из монастырской печатни.

Помимо светского декора, исполненного на западный манер, инициалы Служебника 1604 года обогатили славянскую книгу новым начертанием букв. Любопытно, что все литеры имели вполне законченный вид, весьма близкий латинской антикве, и это за сто с лишним лет до утвержденного Петром I гражданского шрифта! Правда, похожий рисунок кирилловского алфавита применил еще раньше, в 1490-х годах, черногорский Макарий. Однако для изготовления форм он пользовался услугами венецианских граверов, тогда как балабановские инициалы резал на дереве мастер славянский. В сравнении с западными гравюрами его работа, возможно, и проигрывает в изяществе, зато он тоньше чувствует кирилловское письмо и более последователен в его латинизации.

В изданиях странствующего типографа Спиридона Соболя заглавные буквы также отличаются от московских образцов, хотя и выглядят не столь радикально, как инициалы Балабанов. Известно, что в 1620-1630х годах Соболь путешествовал со своей друкарней между Киевом и Могилевом. Не имея собственных средств для покупки бумаги и отливки шрифтов, не обладая талантом гравера, он перебивался от случая к случаю, всякий раз находя меценатов и мастеров в той местности, где останавливался с печатным станом.

Обосновавшись на время в Кутеинском монастыре, Спиридон Соболь подготовил к печати и в 1630 году приступил к изданию сборника, которому дал название «Брашно духовное». Псалмы царя Давида он дополнил Песнями Моисеевыми, «Плачами покаянными» афонского старца Фикары и праздничными службами — акафистами и канонами. Местный инок, искушенный в граверном художестве, нарезал для книги замечательные инициалы.

Легкой белой линией по плотному черному полю на фоне букв были изображены звери и птицы. Плавный очерк невесомых фигурок сочетался с короткими завитками, заполнявшими пустоты, — то ли побегами растительности, то ли воздушными струями. Несмотря на обилие черной краски, ажурный узор радовал глаз и рождал ощущение праздника — как будто под сенью кирилловских букв прогуливались обитатели райских кущ. На малом пространстве гравюры художник всякий раз достигал удивительно тонкого согласия литеры и декора — персонажи инициалов очень чутко реагировали на начертание буквы, а их бесплотный рисунок лишь подчеркивал ее вес. Своей пластикой кутеинские буквицы близки инициалам Франциска Скорины, но только не из пражских, а из виленских его изданий. Однако, как известно, переехав в Вильно, Скорина отказался от изображения людей, животных и птиц в заглавных буквах. Промежутки внутри и вокруг литер его гравер заполнял небольшими белыми штрихами, которые закручивались по форме стеблей и листьев. Спустя столетие безвестный инок Кутеинской обители сумел изобразить то, что отклонил в свое время белорусский первопечатник: он населил виленские инициалы Скорины персонажами его пражских буквиц.

К сожалению, «Брашно духовное» сохранилось в единственном и к тому же неполном экземпляре. Возможно, его издание не было завершено изза начавшейся в 1632 году войны между Московией и Польшей. Буквицы, населенные птицами и зверями, вскоре безвозвратно исчезли из типографских материалов Спиридона Соболя. Можно только гадать, что стало с досками: погибли они во время пожара или были утеряны печатником при переезде. Ни в какой другой книге оттиски с них не встречаются.

К концу XVII столетия искусство гравированных алфавитов в Западной Европе достигло чрезвычайных высот и масштабов. Возникшие вначале для того, чтобы обеспечивать типографов новыми образцами книжного орнамента, они довольно скоро переросли в самостоятельный вид творчества. Никого уже не удивляло, что наборы декорированных букв печатались просто так, ради забавы, демонстрируя лишь тонкую игру ума и виртуозное владение резцом.

В России ничего подобного не существовало. Обычно образцы узорных буквиц помещались в азбукипрописи, или азбуковники, по которым учили грамоте детей. Даже в XVIII веке их продолжали переписывать и расцвечивать от руки, и на печатный декор они вряд ли оказывали влияние. Скорее напротив, напечатанный в книге орнамент нередко сам служил источником вдохновения для писцакаллиграфа, когда он украшал свою азбуку.

Самая выразительная, фигурная буквица занимает на листе букваря верхний левый угол. Это обычное положение инициала в любой книге Страница из «Букваря» Кариона Истомина. Москва, 1694 год

Впрочем, одно московское издание — знаменитый лицевой Букварь 1694 года — было способно соперничать с лучшими европейскими алфавитами. Как учебник он настолько опередил свое время, что нечто подобное вновь появилось в России лишь в XIX веке, спустя сто с лишним лет. Его гравюры не только отражали представления русского человека XVII столетия о мире, но и являлись подлинной энциклопедией славянской книжной графики и каллиграфии.

Каждой букве в букваре был посвящен отдельный лист, который зрительно делился на три равных яруса. Верхняя треть отводилась под различные начертания. Крупнее всех был гравирован алфавитный знак в виде человеческих фигур: на странице с «како» горнист, опираясь на горн, поднял в готовности руку; по форме «ук» замерли в карауле лучник и копьеносец; лигатуру «от» изображали два молотобойца возле наковальни, букву «червь» — сокольничий с соколом на руке, «ять» — воин с пращой… Продолжали строку узорный инициал и каллиграфические почерки: несколько образцов ломбардов, уставные начертания буквы и множество ее скорописных версий. Наряду со славянскими письменами здесь же приводились сходные по звучанию греческие и латинские.

Средняя часть листа представляла собой весьма насыщенную композицию из живых существ, предметов и явлений, чьи имена и названия начинались с этой буквы. Например, под «како» были изображены кипарис, клобук, кит, колокол, ключ, кокошь (курица), кувшин, конь, корова, корабль, колесница, копье, кречет и кладезь (колодезь) — дабы ученик «да что видит, сие и назовет», как говорилось в предисловии. Подобных рисунков в книге более четырехсот.

Заканчивалась страница нравоучительными виршами, в которых перечислялись изображенные предметы для лучшего запоминания азбуки:

Како кто хощет видом си познати,

В первых вещей сих будеш то писати.

Киты суть в морях, кипарис на суши,

Юный, отверзай в разум твоя ушы.

В колесницу сядь, копием борися,

Конем поезжай, ключем отоприся.

Корабль на воде, а в дому корова,

И кокошь в требу, и людем здорова.

Отложи присно тщеты недосуги,

Колокол слушай, твори в небе други.

Автором букваря был иеромонах Карион Истомин — наставник царских детей, поэт, переводчик, справщик (редактор) Московского печатного двора, один из просвещеннейших людей своего времени. Он собственноручно переписал книгу, а возможно, и исполнил часть ее иллюстраций. Первую рукопись, изящно украшенную золотом и красками, Истомин поднес в 1692 году Наталье Кирилловне Нарышкиной, матери Петра I, для ее внука, малолетнего царевича Алексея. Годом позже другой рукописный экземпляр был вручен двоюродным сестрам Алексея. Одновременно автор заказал издание букваря граверу Оружейной палаты Леонтию Бунину, который владел редким в те времена станом для печати с медных досок. Подобного пресса не имелось даже в старейшем центре русского книгопроизводства — Московском печатном дворе.

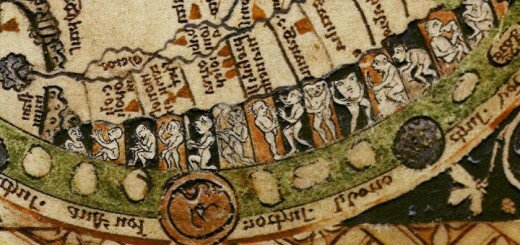

Печатная версия букваря увидела свет в 1694 году в виде альбома из 43 листов тиражом 106 экземпляров. При этом участие Бунина в его создании было столь значительно, что в конце книги сочинитель и гравер были представлены как равноправные соавторы: «Сий Букварь счини Иеромонах Карион, а зн аменил и резал Леонтей Бунин». Многие иллюстрации Истомина мастер не только исполнил посвоему, но и не раз перестраивал и дополнял их, добиваясь более цельных и ясных композиций. Кроме того, в гравюре оказалось невозможным воспроизвести позолоту, которой были покрыты фигурные буквы в рукописях. Однако Бунин вложил в свои инициалы столько фантазии и изобретательности, что, оттиснутые простой черной краской на белой бумаге, они отнюдь не выглядят беднее позолоченных. Необходимо сказать, что фигурные инициалы букваря — пример уникальный в русской книжности не только XVII, но и предыдущего, XVI столетия. На протяжении почти двух веков в Москве не встречались буквицы, составленные из человеческих фигур. С легкой руки новгородских изографов они когдато имели широкое хождение в книгах средневековой Руси, однако впоследствии были вытеснены орнаментом — балканской плетенкой, византийским узорочьем и «фряжскими» травами. Едва ли не в последний раз подобные инициалы попадаются на страницах Буслаевской Псалтири конца XV века, и то из трех ее фигурных буквиц две — самые яркие! — исследователи приписывают руке не русского, а, скорее всего, болгарского мастера. После двухвекового перерыва лицевой Букварь возрождал к жизни забытое искусство.

Впрочем, фигурные инициалы Леонтия Бунина имеют мало общего с отечественной традицией. Напротив, весь антураж, костюмы и бритые («босые») лица большинства персонажей прямо указывают на иноземную природу образцов, которыми пользовался гравер. Отдельные композиции встречаются в алфавите венецианского мастера Джакомо Франко (1596): к примеру, поединок двух борцов («О») или взявшаяся за руки влюбленная пара («Н»). Некоторые элементы букв (змейискуситель, сигнальный рог, развевающееся знамя, пышное перо на шляпе) обнаруживают сходство с более поздней работой Джузеппе Мителли из Болоньи («Алфавит мечты», 1683). Совпадает также и то, что каждый инициал у Мителли сопровождается стихотворным пояснением. Двух персонажей Леонтий Бунин позаимствовал не из гравированного алфавита, а из книги — иллюстрированной Библии Пискатора, весьма популярной на Руси в XVII веке: это стреляющий из лука Иосиф («Ю») и Юдифь с головой Олоферна в руке («Ижица»). Непринужденность человеческих поз и свободное построение групп, за которыми не сразу угадывается знак алфавита, были также весьма характерны для европейских инициалов эпохи барокко.

И все же Леонтий Бунин остался истинно русским мастером. Его резец не стремится повторить ни тщательную проработку деталей голландских гравюр, ни виртуозную легкость итальянских. Нельзя даже сказать, что Бунин достиг в граверном деле подлинного мастерства — по крайней мере, как понимали его европейцы. Но, творчески переработав образцы, он внес в свою работу ту мягкость, свежесть и простоту форм, что были издавна присущи иконам, фрескам и книжным миниатюрам московской школы. Несмотря на пестрый исходный материал, мастер создал из него свой собственный, стройный и цельный алфавит, какого нигде и никогда еще не было.

Наряду с традиционными цветами, ягодами и угловатой плетенкой петли в некоторых буквах завершались птичьими головами — новым мотивом в орнаменте русского барокко Узорные инициалы из «Букваря» Кариона Истомина. Москва, 1694 год

Следом за фигурными инициалами Бунин награвировал узорные буквицы, изобразив их чуть ли не вдвое меньше. Прямые штрихи литер он заполнил гирляндами витых трав, а изогнутые покрыл мелкой чешуей, намекая, видимо, на их сходство с гибкими и упругими рыбьими телами. В отличие от фигурных инициалов, узорные буквицы были полностью заимствованы из русских изданий XVII столетия. Идея украсить ими букварь, вероятно, принадлежала самому граверу, поскольку в рукописных копиях книги они отсутствуют. Заняв промежуточное положение в образцах письма, узорные буквы создали постепенный переход от фигурных композиций к собственно каллиграфическим примерам: ломбардам, уставу и скорописи. В своих «подносных» экземплярах Карион Истомин выписал ломбарды красными чернилами, как и принято было делать в текстах. Однако углубленная гравюра на меди не позволяла повторить киноварь, поэтому Леонтий Бунин восполнил этот недостаток более изысканной графикой букв. Формы его инициалов заметно богаче истоминских. Демонстрируя не только каллиграфические приемы, гравер умело вводит в их рисунок арабески, использует плетенку и розетки, случается, заканчивает буквицу роскошным навершием или дополняет ее штрихи тонким филигранным узором. Нарезанные здесь же примеры уставных и скорописных начертаний исполнены не менее изобретательно и искусно.

«Букварь» Истомина — Бунина скорее «альбом», тетрадь образцов, а не обычная книга для чтения… По этому альбому многому может научиться и мастер книги, прежде всего — искусству рисования отдельной буквы[8]…

Сегодня, спустя три с лишним столетия, представляется символичным, что Карион Истомин свел вместе на страницах своего букваря славянские, греческие и латинские литеры. Его стремление показать алфавитное письмо «количественно», охватить им пространство (от православного Востока до католического Запада) давно приобрело временн у е качество. В соседстве со славянской азбукой греческие буквы напоминают о ее прошлом: ведь когдато именно византийское уставное письмо легло в основу кириллицы. А литеры латинского алфавита как бы предвосхищают недалекое будущее: через шестнадцать лет, 29 января 1710 года, Петр I окончательно утвердит к употреблению новый шрифт, по рисунку близкий голландской антикве. В отличие от традиционного типографского полуустава, оставленного для печати богослужебных книг, петровское нововведение коснется изданий светских, отчего шрифт и получит название «гражданский».

Сими литеры печатать исторические и манифактурныя книги, — собственноручно будет начертано российским самодержцем на экземпляре эталонной гражданской азбуки, — а которыя подчернены, тех в вышеписанных книгах не употреблять…[9]

Гражданский шрифт возник не на пустом месте. Перемены в славянском письме наметились задолго до петровской реформы. Из Европы и с западных окраин Московии давно проникал альтернативный рисунок кириллицы, исполненной на манер латинской антиквы. Достаточно вспомнить венецианские инициалы Макария из Черногории и копии плантеновских буквиц в изданиях Балабанов (а впоследствии КиевоПечерской лавры). Медленно, но успешно антиква продвигалась с запада на восток. В 1649 году в Москве вышло в свет «Соборное уложение» царя Алексея Михайловича — свод законов Русского государства. Новыми для московской печати были заглавные буквы латинского рисунка, что выглядело весьма знаменательно в издании такого ранга. Уже при жизни Петра антиквенными буквицами украшал свои книги Лазарь Баранович, владелец новгородсеверской (1674-1679) и черниговской (с 1680 года) типографий. Не случайно проникновение латинских форм в кирилловскую азбуку началось именно с инициалов — тех форм письма, что обладают много большей свободой, чем обычный текстовый шрифт. Уже не раз в истории, опережая время, заглавные буквы служили пробным камнем для новых начертаний. Подобный жребий выпал и на долю славянских буквиц XVXVII веков, которые испытали на себе влияние латиницы. В известной степени они подготовили графику прописной части гражданского алфавита. Петровские новшества изменили облик не только букв, но и печатных изданий. Оформление книг стало простым и деловитым, ведь издавались они «не праздной ради красоты, а для вразумления и наставления чтущему».[10] Светлая текстовая полоса, наборные титульные листы и инициалы, отсутствие красных выделений и декоративных заставок, гравированные на меди и на дереве иллюстрации — все это сближало первенцев гражданской печати с современными им научнотехническими изданиями Франции и Голландии. И хотя «сие очам российским сперва было дико», как писал один из горячих поклонников петровской реформы Василий Тредиаковский, сегодня уже трудно представить иное развитие отечественной истории и культуры.

Впоследствии «Геометриа» выдержала не одно издание. Образцовый набор этой книги Петр I не раз ставил в пример отечественным типографам Начальная страница первого издания «Геометрии славенски землемерие». Москва, 1708 год

Первая книга, напечатанная в Москве привезенным из Амстердама шрифтом, называлась «Геометриа славенски землемерие» (1708). Это был перевод известного немецкого учебника «Приемы циркуля и линейки». Открывал «геометрическую книшку» гравированный на меди фронтиспис, а для пояснения задач прилагалось 122 листа чертежей, доставленных из Германии. Текст начинался обыкновенной наборной литерой, взятой того же размера, что и шрифт заголовка. Инициал умело, совершенно поевропейски был заверстан в набор: заглавная «Г» («Геометриа есть слово греческое…») на всю высоту была утоплена в текст и своей формой уголка весьма эффектно намечала начало чтения. Кроме того, первое слово целиком состояло из прописных букв и было набрано вразрядку, чтобы сгладить переход от крупного инициала к более мелким литерам текста. Все элементы набора были тщательно выровнены и согласованы между собой.

Традиция европейских печатников наряду с инициалом выделять первое слово (а то и полную строку) восходила к рукописным кодексам раннего Средневековья, заглавные буквы которых имели такие исполинские размеры, что нередко занимали б ульшую часть страницы. На Руси ничего похожего не встречалось, да и ко всяким выравниваниям русские друкари продолжительное время подходили весьма вольно. Откуда же в Москве 1708 года взялись умельцы, досконально посвященные во все тонкости европейской печати? Не доверяя отечественным мастерам, Петр приказал выписать специалистов из Голландии — наборщика, батырщика и тередорщика.[11] Первые русские гражданские издания были набраны и отпечатаны голландцами. Вслед за «Геометрией» тем же «новотипографским тиснением» были изготовлены книги «кумплементальная», «сигналы» и «слюзная» — все три также в 1708 году. Первая из них (полностью она называлась «Приклады како пишутся комплементы разные») состояла из образцов эпистолярного жанра — от торжественных посланий до интимных записок. Вторая («Генералные сигналы, надзираемые во флоте») помогала наладить общение между кораблями как в условиях мирного похода, так и в пылу морской баталии. Третья («Книга о способах, творящих водохождение рек свободное») учила строить каналы и шлюзы, наводить мосты, грамотно действовать при наводнениях.

Тексты всех трех изданий начинались уже не наборным, отлитым из гарта инициалом, а орнаментированными буквицами, гравированными на дереве. Впрочем, это не многое меняло в облике первой страницы. Черные литеры гражданского шрифта были наложены на светлый прозрачный узор. Растительные формы русского барокко удивительно просто и незатейливо украшали букву: казалось, стоит убрать орнамент с фона и гравюра превратится в обычный наборный инициал. Подобное сочетание изящества и практичности, свойственное петровскому времени, было абсолютно новым в московской книге. Старые и новые графические формы еще долго сосуществовали вместе: азбука кирилловского письма продолжала обслуживать духовную печать, гражданскими шрифтами набирались светские издания. Столь же обособленно друг от друга развивались и книжные орнаменты. Церковь не приветствовала перемены в облике Священного писания и литургических книг. Инициальная графика гражданских изданий, напротив, живо пульсировала, подстраиваясь под изменчивую европейскую моду.

БУКВИЦА или ИНИЦИАЛ — синоминичные слова, означающие крупную, отличную от прочих, первую букву главы, раздела или целой книги. «Инициал» и «Буквица» немного различаются стилистически: так, в латинской и греческой палеографии чаще говорят об инициалах, а в славянской кирилловской и глаголической — о буквицах. В рукописных книгах буквицы часто украшались миниатюрами и орнаментами. В первопечатных книгах цветные буквицы продолжали вписывать от руки. В старинных печатных книгах долгое время использовали политипажные буквицы, на смену которым пришли простые буквицы в виде обычной литеры наборного шрифта, но увеличенного кегля. Инициалом сегодня чаще называют заглавную букву имени, фамилии, отчества

БУКВИЦА или ИНИЦИАЛ — синоминичные слова, означающие крупную, отличную от прочих, первую букву главы, раздела или целой книги. «Инициал» и «Буквица» немного различаются стилистически: так, в латинской и греческой палеографии чаще говорят об инициалах, а в славянской кирилловской и глаголической — о буквицах. В рукописных книгах буквицы часто украшались миниатюрами и орнаментами. В первопечатных книгах цветные буквицы продолжали вписывать от руки. В старинных печатных книгах долгое время использовали политипажные буквицы, на смену которым пришли простые буквицы в виде обычной литеры наборного шрифта, но увеличенного кегля. Инициалом сегодня чаще называют заглавную букву имени, фамилии, отчества

×

×

Примечание

- [1] Подробнее о стилях славянских рукописных инициалов см.: Домбровский А. Буквицы Древней Руси: влияния и самобытность // КомпьюАрт. 2005. № 2. С. 76 — 83.

- [2] Сидоров А. А. Художественно-технические особенности славянского первопечатания // У истоков русского книгопечатания. М., 1959. С. 66.

- [3] Цит. по: Франциск Скорина и его время: Энцикл. справочник. Минск, 1990. С. 94.

- [4] Цит. по: Немировский Е. Л. Иван Федоров (около 1510 — 1583). М., 1985. С. 127.

- [5] Наставление отца к сыну // Памятники литературы Древней Руси. XIV — середина XV века. М., 1981. С. 497.

- [6] «Цветок» — орнаментальная рамка растительного узора на боковом поле славянской рукописной и старопечатной книги, внутри которой помещался номер главы или указывался порядок чтения в церковной службе.

- [7] Цит. по: Коляда Г.И. Балабановские друкарни // Книга и графика. М., 1972. С. 155.

- [8] Сидоров А.А. История оформления русской книги. М., 1964. С. 110.

- [9] Цит. по: Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт: Вопросы истории и практика применения. М., 1985. С. 34.

- [10] Цит. по: Сидоров А.А. История оформления русской книги. М., 1964. С. 124.

- [11] Батырщик (от ит. battitore — набойщик) и тередорщик (от ит. tiratore — печатник) — работники типографии. Первый набивал краской набор, а второй накладывал на него лист и делал оттиск

Алексей Домбровский

Алексей Домбровский