Мир упорядочен (ordinatus), и упорядочен «справедливо», в нём в полной мере проявляется Божественная справедливость (justitia), которая предшествует порядку: «должно служить порядку, прежде которого — справедливость» (ordo servandus est, quo prior est justitia) . В этой справедливой упорядоченности мир «покоится». Августин говорит о «мире всех вещей, покое порядка» (pax omnium rerum, tranquilitas ordinis), но отмечает лишь одно исключение: «покой мира» чужд дьяволу: он «в покое порядка не остался (in ordinis tranquilitate non mansit)» .

Дьявол чужд порядку: он не только «не знает своего места в порядке» , но и пытается этот чуждый ему порядок разрушить —

всё перевернуть; он всё движет, всё тревожит, всё опрокидывает; радуется распрям, наслаждается потрясениями и стремится сделать так, чтобы между всеми установилась ненависть…

Представление о дьяволе как разрушителе порядка разворачивается в целом ряде метафор, вырастающих из толкования Библии. Так, под воздействием новозоветных притч и речений (о «добром семени» и «плевелах» (Мт. 13:24-30), о «дереве, не приносящем доброго плода», (Мт. 3:10)) развивается метафора дьявола — сеятеля сорняков , разрушающих «поле, засеянное Отцом». Однако ключевыми, на наш взгляд, являются метафоры дома и раны: первая передает неупорядоченность, которую дьявол пытается внести в мир, вторая — нарушение дьяволом первосозданной человеческой природы.

Многочисленные библейские упоминания дома (города, крепости) подвергаются в текстах святых отцов метафоризации, при которой идея дома переносится в двух направлениях — вверх и внутрь: «анагогически» (если воспользоваться терминами из учения о четырех смыслах Священного Писания) — вверх, в небеса; «морально» — внутрь, в душу человека. Подлинный Дом, ничего общего не имеющий с реальной постройкой, одновременно находится в небесах и в душе человека.

К Дому Бога, который, конечно же, не совпадает с земным миром (saeculum, mundus), неприложимо противопоставление внешне-пространственного и внутренне-душевного: он созидается одновременно и в душе человека, и в трансцендентности Небесного Царства; его основание — камень-Христос, он построен из «живых камней» — христианских душ.

Этот дом — желанный и радостный; фундамент его — двенадцать живых камней [двенадцать колен израилевых? — А. М.], и возведен он из живых камней, высеченных для строительства сначала Моисеем в законе, затем пророками в их страстях, затем Господом во плоти, апостолами в мученичествах, Святым Духом в силах (in virtutibus). Таковы строители, такова постройка, таково царство…

Место в этом доме уготовано не всем:

Отступившие от собрания святых и отделившие себя грехами от тела Церкви участия в святом этом доме не имеют…

Моральный перенос идеи дома внутрь души проявляется в учении о крестном знамении как сотворении духовного дома души: «Житие св. Антония» (в одной из латинских версий) определяет крестное знамение как сотворение дома-крепости, окружающее христианина неприступными стенами:

Знак креста и вера Господа для нас — неприступная стена…

Дом «сотворяется» вокруг человека (или в самом человеке?) и при произнесении имени Христа. Авраам-отшельник обращает к докучающему ему демону следующие слова:

Имя Господа моего и Спасителя Иисуса Христа, которого люблю и почитаю, — для меня крепчайшая стена (mihi validissimus murus est), им же и тебя обличаю (increpo), нечистый, трижды несчастный пес…

Этот духовный дом защищает и тело, что не удивительно: ведь

не душа содержится в теле, а тело — в душе (non anima continetur a corpore, sed anima continet corpus)…

О св. Антонии в одной из латинских версий его жития говорится, что он «окружил свое тело, как стеной, верой и постом (fide et jejuniis ut muro circumvallabat corpus suum)» . Та же метафора неожиданно появляется в устах самого дьявола: в «Житии св. Пахомия» явившаяся святым старцам granda phantasia в женском обличии, назвавшаяся «силой дьявола» (diaboli virtus), жалуется на то, что:

воинство монахов окружило себя неразрушимой стеной страха Божьего», так что слуги дьявола никак не могут пронять их своими искушениями…

Итак, крестное знамение, имя Христово, молитва, вера, пост — все это, на метафорическом языке патристики, стены, превращающие человека в дом, куда нет входа дьяволу. И сам человек — дом, который приготовил себе Бог:

Очевидно, что человека надо понимать как дом Бога, которым воспользовался и сын Божий…

Человеку дано место, дом в бытии, и быть в доме — значит твердо держаться своего места и чина в мироустройстве, в соответствии с апостольским словом: «Каждый оставайся в том звании, в котором призван» (1 Кор. 7:20). Дьяволу — несмотря на то, что он является князем мира, — места в бытии не дано: вернее, оно им бесповоротно утрачено. Он бездомен в некоем абсолютном смысле слова: сами понятия дьявола и дома — несовместны.

Вот почему дьявол так упорно пытается завладеть чужим домом — разумеется, домом в том расширенном смысле слова, о котором мы говорили выше. Человек, понимаемый как дом, не может быть пустым: если в нем не живет Бог, то его захватит дьявол.

Всякий, в ком есть воля ко греху, не имеет в себе Бога; и где нет Бога, там есть место дьяволу. Он подстерегает и выжидает, и как только получает возможность войти, занимает [человека] как пустой дом (tamquam vacuam domum occupet), который, будучи оставлен Богом, передается дьяволу…

Экзорсизм понимается как очищение дома, приготовление его к приходу хозяина — Бога.:

Используй экзорсизм, посредством которого изгоняется нечистый дух и бежит в место пустынное: и будет дом в душе верующего пуст, и будет он чист (fit domus vacua in pectore credentis, fit domus munda) — войдет Бог и будет жить…

Борьба с дьяволом нередко описывается в метафорах осады, захвата, порчи, разрушения дома (под которым понималась душа, тело или то и другое сразу). Некий старец, герой «Речений старцев», наставляя брата, произносит на эту тему знаменательный монолог:

Дьявол — враг, а ты — дом (diabolus est inimicus, et tu domus). Враг не переставая закидывает тебя всякой грязью, какую только находит, заливает тебя всяческой нечистотой. Твое же дело — не пренебрегать работой и выбрасывать прочь все то, что он накидывает, ибо если пренебрежешь — наполнится твой дом грязью и не сможешь войти в него; с самого начала постепенно выбрасывай все, что он тебе накидает, и пребудет дом твой по милости Божьей чистым…

Одержимость понималась соответственно как осада или захват дома (в соотв. с евангельским рассказом о «нечистом духе», который возвращается в человека, как в свой дом, — Мф. 12:43-45), а аскетическая практика — как предотвращение такого захвата. Для надежной зашиты телесный дом должен необходимо было превратить в крепость. Метафора человека-крепости развивается в толковании 23 псалма (на строки «Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет царь славы!»), приписываемом Руфину Аквилейскому:

Пять врат имеет человек, то есть пять телесных органов чувств: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Через эти врата, если они не охраняются стражами, дьявол часто входит и выходит. Необходимо, чтобы эти врата были закрыты дьяволу и открыты Богу…

Далее выясняется, что Бог входит в «человеческое сердце» не через эти телесные врата, но через «врата вечные (portas aeternales)», которые суть «вера, надежда, любовь и иные добродетели» .

Если враг осаждает эти «вечные врата» души, то христианину надлежит стать не просто домом, но неприступной крепостью, таким же «камнем», как Христос. Иероним, толкуя строку пророка Исаии «иди в скалу (in petram) и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его» (Ис. 2:10), говорит:

Потому возвещаю вам, что грядут бедствия и увещеваю, чтобы вы вошли в камни и сокрылись в пещерах от вавилонских или римских полчищ…

Эти «пещеры», поясняет Иероним, надо понимать

в анагогическом смысле (juxta anagogen); (пещеры — мы сами, стойкость нашей веры, ведь) от лица Божественного величия нам заповедано, чтобы мы приняли крепость камня, о котором сказано: «скалы — убежище зайцам» (Пс. 103:18)… Тот, кто входит в свою комнату и, закрыв дверь, молится Отцу, тем самым сокрывается в камне, так что и облеченный в земное тело не чувствует бурь преходящего мира…

Итак, человек — дом-крепость; душа праведного — город, «укрепленный Христом, осажденный дьяволом» . Метафора души как укрепленного и осажденного дома развивается в «Житии св. Синклетики»:

Враг хочет разрушить душу, словно дом; то подступаясь к фундаменту готовит он ей разрушение, то с крыши начинает все разорять, то врывается через окна… Фундамент — это добрые дела, крыша — вера, окна — чувства. Через все это ведет противник войну…

Порой эта борьба с дьяволом за дом из метафорического плана возвращается в материальную реальность: в монашеских историях дьявол то и дело пытается потрясти, сокрушить келью, где скрывается осаждаемый бесами праведник. В «Житии св. Романа» (из «Житий отцов Юры» — текста VI в., памятника галльской монашеской культуры) демон, осаждающий некоего Сабиниана, сосредотачивается, как ни странно, на физическом разрушении его кельи.

Помимо того, что он стену часто проламывал, он и кровлю пробил камнями, так что брат едва успевал днем чинить эти ночные разрушения…

Убедившись в безуспешности этих своих действий, демон, «выхватив из огня головню», «попытался поджечь келью», но монах, к счастью, бодрствовал. В жилище св. Антония демоны врываются, «словно бы сломав его четыре стены» ; скит св. Пахомия демоны, окружив его, «казалось, отрывают от фундамента (visi sunt illud a fundamento convellere)» . Тот же мотив (и даже тот же глагол — convellere) — у Иоанна Диакона: демон, поселившийся в пещере (in antro) под монастырем, устраивает по ночам такой грохот, что «монастырь, казалось, срывается с фундаментов». Повсюду, впрочем, в тексты этого рода авторы вставляют словечки, указующие на иллюзорный характер подобных действий (videtur, putaretur и т. п.): демоны скорее создают иллюзию разрушения дома, чем разрушают его в самом деле; за якобы «натуралистическими» деталями описания просвечивает умозрительная богословская метафора.

Первородный грех на метафорическом языке христианства представлялся раной, которую дьявол нанес человеку. Дьявол

ранил нас древом познания; этой стрелой [гордыней] вначале ранил нас дьявол…

Через наследственную рану — «рану, которую враг нанес человеческой природе» , человеку передаются «обязательства греха». Эти обязательства не распространяются на человеческую ипостась Христа, которая обладает целокупностью скалы — дьявол не может в нее войти:

Подобно тому как змея не может в скале оставить след, так и дьявол не может найти грех в теле Христа…

Тело же человека, будучи раненным от рождения, утратило первоначальную целокупность, и дьявол легко находит в него вход. Таким образом, рана становится метафорой утраты человеческой природой первоначального порядка.

Есть только один врач, который может излечить эту рану, — Христос:

Врач же один, и плотский и духовный, и сотворенный и несотворенный, в человеке сущий Бог, в смерти — истинная жизнь… ;(мы, люди) истощены и обессилены ранами, (которые нанес нам дьявол) единственный врач этим ранам — Иисус; Врач же — Господь наш Иисус Христос, который говорит: «Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю» (Втор. 32:39). Убивает, прежде чем оживить, Господь: убивает сначала в нас крещением человекоубийство, распутство, злодеяния, воровство: и так оживляет нас, как новых людей, для бессмертия в вечности…

Подробно, с натуралистическими медицинскими деталями, развивает этот мотив Петр Хризолог:

Пришел закон, который и рану обнаружил, и возвестил приход врача для застарелой хвори. Пришел закон, который припарками заповедей вывел наружу то, что тайно терзало в глубине. Пришел закон, чтобы мечом наставлений вскрыть давний нарыв»; однако вскрыть нарыв — еще не значит излечить: на следующем этапе «приходит врач» (т. е. Христос и благодать), который «оказывает помощь измученному лечением … одной силой слова…

Функциональный параллелизм метафор разрушения дома и нанесения раны виден из уже цитированной истории Иоанна Диакона о демоне, «осаждающем» монастырь: демон и сотрясает стены монастыря, и ранит копьем некоего монаха в сонном видении, явившись ему «в обличии некого эфиопа». И разрушение дома, и нанесение раны являются, по сути, метафорами одного смысла: вторжения демона в порядок мира (или во внутренний «порядок» человека) с целью его разрушить.

В житийной литературе и монашеских легендах раны, наносимые дьяволом святому, могут описываться как вполне материальные — тем не менее и в этих «реалистических» описаниях нельзя не уловить отзвук изначальной метафоры первогреха как раны, нанесенной дьяволом самой человеческой природе. Духовное здесь, как повсюду в патристических текстах, торжествует над материально-телесным: усилие веры придает святому неуязвимость, в свете которой телесные раны незначимы. Св. Антонию демоны наносят столько ран, что он уже «не может стоять на ногах из-за мучений», — и все же Антоний остается неуязвимым, поскольку «в защиту нам печать и стена — вера в Господа нашего» .

Если рана первогреха страшна, то раны святых прекрасны:

Хоры светил не предают небу такого сияния, какое гнойная кровь ран придает телу мученика, сияющему сильнее. И раны мученика блистают ярче звезд на небе…

Праведные христиане наслаждаются зрелищем этих ран, демоны же не могут на них смотреть, ослепленные их блеском. Идея раны претерпевает здесь своеобразное преображение: рана теперь — метафора не греховности, но небесного торжества. Это торжество святых приводит к новому и последнему витку в развитии метафоры раны. Лечение Христом человеческой раны ранит — но теперь уже самих демонов:

Если мы встаем, они [демоны] падают; если мы усиливаемся, они ослабляются. Наши лекарства — для них источник страданий, ибо лечение наших ран наносит раны им…

Падшие ангелы сохранили свою ангельскую природу. Демон «хотя и потерял блаженство внутреннего счастья, но не лишился величия своей природы, силы которой превосходят всё человеческое…».

Им по-прежнему присущи «острота чувств и быстрота движения» ; некоторые святые отцы ставили в пример братьям-монахам способность демонов не спать и обходиться без пищи, обусловленную их бесплотностью .

И все же падший ангел некоим образом умален:

Дурным своим вожделением возжелал стать больше себя, а стал меньше себя…

Падшему ангелу — при всей внешней остроте его чувств! — свойственна «слепота», понимаемая метафизически : он слеп в том смысле, что миропорядок и принадлежащая к этому миропорядку человеческая душа ему недоступны. Таким образом, слепота дьявола — следствие его бытийной ущербности. Уже сам первогрех ангела трактуется как заблуждение (error), которому сопутствовала слепота (caecitas): демона

так затмила слепота своего греха (erroris sui caecitas), что никогда больше воспоминание о Божием благоволении не поднимет его к свету покаяния…

Если в описанной выше группе пространственных метафор дьяволов первогрех передавался переменой бытийного места (падением), то здесь, в группе зрительных метафор, тот же смысл передается как помрачение, ослепление:

Где [дьявол, грешник] поднимается против Бога, там и оставляется им, там и помрачается в себе (in se tenebratur). Что же удивительного, что, помрачившись, не знает, что произойдет дальше? Ведь не светит он сам себе, но освещается тем, кто есть Свет…

Перемена места (падение) и помрачение/ослепление — две метафоры одного и того же смысла, которые могут легко совмещаться. Так, у Григория Назианзина, дьявол, сменив «место света» на «место тьмы», «помрачил сам себя» .

Слепоте дьявола противопоставлено зрение праведника — разумеется, зрение духовное, тот oculus mentis, который способен видеть невидимое, например, «души, выходящие из тела» . В отношении к демонам духовное зрение становилось эффективным орудием контроля: иметь дьявола перед глазами — значит подчинить его себе.

Блажен тот, кто всегда видит свой грех..,

— гласит одна из монашеских апофтегм. Сульпиций Север свидетельствует о св. Мартине:

Дьявол был для него столь отчетлив и подвластен зрению (subjectum oculis), что он видел его в каком угодно обличии — пребывал ли тот в своей собственной природе (in propria substantia) или перевоплощался в различные фигуры порока…

Формула «подвластен зрению» невольно напоминает об определении в классической риторике фигуры гипотипосиса (или demontratio) — sub oculis subiectio : оратор, рассказывая о событиях в деталях, заставляет их предстать перед внутренним зрением слушателя. Из античного определения риторической фигуры взята идея внутренней моральной силы, власти («подчинение» — subiectio): святой отец силой своей веры заставляет дьявола предстать перед своим духовным взором.

Концепт духовного зрения тесно связан с концептами знания и бытия в определенном чине: «видеть» высшие духовные начала — значит обладать непосредственным, истинным знанием о них и пребывать в определенном месте (чине) бытия. Можно сказать, что зрению был придан онтологический статус. Видеть в той или иной мере — значит в той или иной мере существовать. Духовное зрение становится метафорой полноты бытия, степени причастности к Богу. Видеть Бога — значит быть к нему причастным, существовать рядом с ним; но в то же время это означает еще и знать Бога:

В совершенстве видеть со-вечную Богу мудрость — значит иметь ее…

Если праведность определяется полнотой духовного зрения (в вечной жизни «видеть Бога — значит им обладать» ), то греховность — степенью слепоты:

Стал он [дьявол] наказанием самому себе, ибо наказание дурному — его дурная воля, как слепому — его слепота (caecitas)…

Воля сопоставлена со слепотой, которая оказывается не физическим изъяном, но результатом волевого, свободного выбора. Слепота — метафора нежелания дьявола участвовать в том бесконечно-абсолютном взаимном видении, которое объединяет Бога, ангелов и праведников.

Грех предполагает некое предварительное ослепление: ведь существо, видящее Бога и тем самым знающее его и обладающее им, не могло бы согрешить:

Привычке грешить иногда предшествует слепота ума (mentis caecitas)… Сначала ослабляется умственное зрение (oculus intellectus), а потом душа блуждает, плененная внешними желаниями, и слепой разум, не знает, куда его ведут…

По поводу Ирода, замышляющего — себе на погибель — убить младенца Иисуса, Ориген замечает: «зло слепо»; дьявол одновременно «слепой (tuflov»)» и «дурной (ponhrov»)» .

Дьявол не только «не видит», но и не может вынести света; свет святости освещает мир — но ослепляет дьявола:

Светом святых мучеников ярче, чем молнией, освещено все наше царство… Солнце не посылает на землю такие лучи, каковы молнии, исходящие из тел святых и ослепляющие глаза дьявола…

По мнению Амвросия Медиоланского, бесы просят у Христа разрешения войти в свиней (Лк. 8:32) именно потому:

что не могут стерпеть сияния небесного света: болят у них глаза, солнечного света вынести не могут; избирают мрак и покидают свет…

Дьявол — главный «слепой» — ослепляет и человека, уподобляя его в этом смысле себе: «зрителей мира научил ничего не видеть» ; он «ослепляет (obcaecare) сердца тех, кто начинает ему служить» . Метафора слепоты охватывает состояние одержимости, которая предполагает «ослепление ума», в то время как явление святого духа имеет обратное действие — расширения зрения. При явлении демона

человек погружается во мрак — глаз открыт, но душа через него ничего не видит; (и напротив) и у того, кто удостоен дара Святого Духа, душа освещается и, возвысившись над человеком, он видит то, чего прежде не знал. Оставаясь в теле, душа видит небеса словно в зеркале… Видит он начало и конец мира, и все века, и череду царств…

Таким образом, ввержение человека в грех в системе зрительных метафор выражается как ослепление зрячего (человека) слепцом (дьяволом): дьявол-слепец уподобляет человека себе. Однако человек все же способен преодолеть свою слепоту, в то время как слепота дьявола — окончательна и непоправима; он никогда уже не вернется к свету.

Дьявол не видит не только потому, что сам не способен видеть, но и потому, что невидимые им сущности сами отказывают ему в видении себя, не дают ему права увидеть их. Вот почему эта слепота обладает своего рода иерархией. В материальном мире дьявол необыкновенно зорок; он также постоянно видит своих слуг — грешников, точно так же как Бог не спускает глаз со своих праведников.

Итак, дьявол видит — или, по крайней мере, стремится видеть, — грешников: виденье означает подвластность и обладание. Однако в целом человеческая душа дьяволу темна, недоступна, хотя он и постоянно наблюдает за нами и «по движениям тела и по жестам определяет, что происходит у нас внутри» .

Зато в отношении Бога дьявол слеп абсолютно. Единственный библейский эпизод, рассказывающий о предстоянии дьявола перед Богом (в книге Иова), вызывал естественный вопрос: видел ли дьявол Бога, стоя перед ним? Ответ богословов был единодушен: нет, не видел. Августин находит глубокий смысл в формулировке: [сатана] «стал пред взором его [Бога] (staret in conspectu eius)» (Иов. 2:1). Не сказано ведь, что «сатана видел Бога» — но сказано что Бог видел сатану. Итак, «не видел дьявол Бога»; но как же он пришел «пред взором его», вопрошает Августин? — и отвечает:

Как слепой пред взором зрячего, которого сам этот слепой не видит…

Ему вторит Григорий Великий:

Пришел [сатана], чтобы быть увиденным, а не для того, чтобы увидеть. Сам был пред взором Господа, а не Господь пред его взором: так слепого, стоящего на солнце, пронзают его лучи, но сам он не видит освещающий его свет…

Итак, если духовное зрение наделяется грандиозными онтологическими возможностями (видеть — значит быть причастным бытию, существовать на своем месте в нем), то слепота, напротив, служит метафорой неучастия дьявола в бытии, в наслаждении взаимным лицезрением, которое, как общая духовная трапеза, связывает Бога, ангелов и communio sanctorum.

Умаленность дьявола проявляется в его полном бессилии перед святым, как, впрочем, и перед всяким христианином вообще. Над бессилием дьявола издевается Иероним:

Если даже над свиньями не имеют власти враждебные силы, то тем более как могут они властвовать над людьми, и людьми града Божьего?..

Кажется, что представление о бессилии дьявола входит в противоречие с общераспространенной убежденностью в его опасности. Однако дьявол силен лишь человеческой слабостью — его сила имеет зеркально-отраженный характер:

Дело дьявола — пробовать, что в тебе есть, не захочешь ли чего (tentare quod in te est, an velis). А там, где чего захочешь, — там он тебя себе и подчинит, не изменяя твою волю, но пользуясь случаем [уже возникшей в тебе] воли…

Дьявол лишен силы над христианином — но праведность христианина искушаема и испытываема до последнего мгновения жизни, она никому не дана абсолютно и окончательно.

Пока нас удерживает это хрупкое тело, пока «сокровище сие мы носим в глиняных сосудах» (2 Кор. 4:7) …, победа не может быть верной…

В дьяволе, таким образом, парадоксально совмещаются опасность и бессилие.

Выражение этого бессилия святые отцы находят в ряде образов Священного Писания. Сразу два таких образа взяты из рассуждении о левиафане из 40-й главы книги Иова. Строка

Ты, Кто связал сильного и расхитил все вещи его; Кто дал нам власть попирать змей и скорпионов, и всю вражескую силу; Кто отдал нам связанного змея-человекоубийцу, как воробья — детям … единородный Боже, Сын великого Отца … освободи творение Рук Твоих от страданий, причиняемых чужим духом…

Этот же отождествляющий контраст обыгрывает в своем «Житии св. Антония» Афанасий Великий (ниже цитируем его в одном из средневековых латинских переводов): дьявол — левиафан, но он подцеплен Господом на «крючок креста» и теперь, когда в его пасть вдето кольцо, «разве позволено ему пожирать верующих?». «Теперь несчастного, как воробья, Христос поймал в сеть на забаву (Nunc miserabilis ut passer ad ludum irretitus a Christo est)» . Ту же мысль Афанасий повторяет и в другом своем сочинении: «Благодаря Христу гордец стал детской забавой, как воробей» . В «Житии св. Пахомия» сам дьявол признает свое сходство с воробьем:

С тех пор как совершилось на земле чудесное воплощение Христа, мы совсем обессилели; так что верующие в имя Христово забавляются с нами, как с воробьями…

Воробей — образ не только умаленного в силе, но и обманутого дьявола: он, как птица, пойман в сети уловкой Божественного провидения, спровоцировавшего дьявола на неправедное убийство безгрешного Богочеловека (на которого дьявол не имел никаких прав) и тем самым лишившего его власти над человечеством. В латинском переводе книги Иова фраза «станешь ли забавляться им [левиафаном], как птичкою» включала глагол illudere, имеющий смысл не только игры-забавы, но и злой насмешки и обмана: «numquid inludes ei quasi avi» — можно перевести и как «разве насмеешься над ним как над птицей [обманешь его как птицу]».

Именно так понимает это место Григорий Великий, трактуя его как описание Божественных сетей, в которые дьявол попался наивно, как птичка.

Сказано же: «разве обманешь его как птицу». Как птицу обманул его [дьявола] Господь, когда в Страстях единородного Сына показал ему приманку, но скрыл сети. Увидел он, чтo захватил в пасть, но не понял, что именно держит в глотке…

Дьявол думал, что «захватил в пасть» обычного человека, но «не понял», что «держит в глотке» Сына Божьего, — и попался. Бог предстает в этой аллегории своего рода птицеловом — морской вариант этой же аллегории отцы церкви находили в образе левиафана (Бог-Отец — рыбак, Христос — опять-таки наживка и т. д.) .

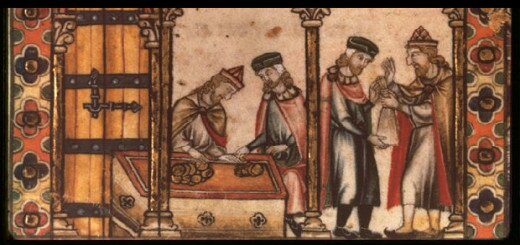

По аналогии с этими метафорами Августин разрабатывает и собственную, не заимствованную из библейских текстов метафору мышеловки:

Возликовал дьявол, когда умер Христос, но самой смертью Христа был дьявол побежден: он словно бы попался на наживку в мышеловке (tanquam in muscipula escam accepit)… Мышеловка дьявола — крест Господа (muscipula diaboli, crux Domini); наживка, на которую попался, — смерть Господа…

Много позднее августиновская метафора проникает в изобразительное искусство. На правом крыле триптиха Робера Кампена «Благовещение» (ок. 1425, музей Метрополитен, Нью-Йорк) изображен Иосиф за плотницкой работой — изготовлением деревянной мышеловки. Искусствовед Мейер Шапиро первым увидел в этом натуралистически точно воссозданном столярном изделии богословскую аллегорию: мышеловка, сооруженная Иосифом, напрямую соотносится с благовещением, возвещаемом ангелом (на центральной части триптиха): грядущее воплощение Спасителя — ловушка для дьявола .

В том же ряду метафор дьяволовой умаленности-бессилия фигурирует и собака. В проповеди, приписываемой Августину, о дьяволе говорится следующее:

Как собака, он посажен на цепь и может укусить лишь того, кто сам вступит с ним в смертельный союз. Вы видите, братья, что только глупца может покусать собака, сидящая на цепи…

Природа дьявола — небесная, в то время как человек создан «из праха земного» (Быт. 2:7). Однако им суждено поменяться местами: человек в ходе своего онтологического странствия становится небесным, дьявол — земным. Ориген даже называет дьявола «первым земным»:

потому что он первым отступил от небесного бытия и пожелал другой жизни, нежели жизнь высшая…

Дьявол — первый, кто стал материальным, кто был облечен в земное тело.

Он был первым из тех, кто имеет тело, он стал тем, кто именован драконом (Иов. 3:8), назван он где-то и большим китом, которого победил Господь… Отступив от чистой жизни, он стал достоин того, чтобы стать первым, кто связан узами материи и тела…

Оставаясь духом, ангелом по своей природе, дьявол одновременно становится самым материальным из всех сотворенных Богом существ. Этот парадокс представляет собой вариацию тезиса о противоречивом сочетании в дьяволе благой природы и дурной воли: удержав ангельскую природу, дьявол в падении, вызванном его дурной волей, погрузился не только во тьму и слепоту, но и в в область низменно-материального бытия:

царство дьявола — материя…

Святые отцы нашли в Библии множество образов, истолкованных ими как метафоры погружения дьявола в область низменно материального. Одной из таких метафор стало и самое распространенное в патристике именование дьявола, заимствованное из Библии (напр., Лк. 6:18), — «нечистый дух», immundus spiritus. Смысловой акцент ставился, конечно, на эпитете; в то же время святые отцы хорошо осознавали скрытое в этом выражении противоречие (как, в самом деле, «дух» может быть «нечистым»?), превращая его в выражении противоречивости самого дьяволова существования.

Дьявол — дух нечистый, он благ в той мере, в какой он дух, и зол в той мере, в какой он нечист; ибо дух он по природе, а нечист он вследствие греха (spiritus est natura, immundus est vitio): из этих двух его начал первое — от Бога, а второе — от него самого…

Нечистоту, осквернение Поль Рикёр считает «первичным символом» зла:

Страх нечистоты и ритуалы очищения лежат в основе всех наших чувств и всего нашего поведения, связанных с виной…

Мери Дуглас показала, что представления о нечистоте тесно связаны с идеей нарушения порядка . Дьявол, как мы уже видели, — главный нарушитель миропорядка и, соответственно, самое нечистое из всех нечистых существ: в древнем галльском экзорсизме его именуют «нечистейшим (immundissime) проклятым духом» .

Разумеется, архаический мотив зла как нечистоты в раннем христианстве рационализируется, встраиваясь в общую систему представлений о дьяволе. Нечистота интерпретируется как следствие погружения падшего ангела в материальное как в свою тюрьму; ряд библейских историй трактованы как метафорические иллюстрации этого погружения. Комментируя евангельский рассказ о вселении бесов (живших до этого в «гробах») в свиней, которые затем бросаются в море и тонут (Мк. 5:12-13), Петр Хризолог замечает:

Посмотри, где Сатана избрал себе престол. Из гробов переместился в свиней. Зараженный гниением, избирает себе обиталища зловонные и нечистые; наслаждается грязью и нечистотами тот, кто питается зловонием преступлений и грязью пороков. Но таков его адский (tartareus) и ужасный запах, что и природа свиней не смогла его вынести…

Глубина падения дьявола — ниже человеческой судьбы и человеческой природы — выражалась «животными» метафорами. Ангел, сохранив ангельскую природу, в то же время (таков очередной парадокс патристической демонологии) стал животным.

Тот, кто прежде был архангелом, ныне — дьявол: кто прежде в небесах обитал, ныне подобен змею, пресмыкающемуся в земле; кто некогда возвышался с херувимами, ныне заключен на мучение в свиней, как в темницу…

Люди, попадающие под власть дьявола также становятся животными:

В животную природу переходят те, что живут под тиранией дьявола, чуждые всему человеческому…

Метафора дьявола-животного (bellua или bestia — так постоянно называет дьявола, желая подчеркнуть его умаленность, Григорий Великий ) конкретизируется в весьма богатом бестиарии. Однако все эти животные личины могут порождаться лишь двумя способами: либо дьявол является в виде животного в «реальности» или некоем видении, либо то или иное животное, упомянутое в Библии, умозрительно осмысляется как аллегория дьявола. Первый способ относится к сфере непосредственного мистического опыта, второй — к сфере ученой работы экзегета. Эти два пути порождения живоных метафор не всегда можно разделить: за описанием «реального» явления дьявола порой скрыты несомненные библейские аллюзии, а аллегорическое прочтение Священного Писания влияет на восприятие «реальности». Так, евангельский рассказ о вселении бесов в свиней многократно оживает в описаниях аналогичных «реальных» событий — он воссоздается вновь и вновь, варьируемый, помещаемый в новые декорации и обрастающий натуралистическими подробностями. Одна из таких вариаций — рассказ Григория Великого о внесении святых мощей Себастьяна и Агаты в бывшую арианскую церковь в Риме:

Во время этого торжества «люди, стоявшие снаружи святилища, вдруг почувствовали, что под ногами у них взад-вперед носится свинья»: не миновав ни одного молящегося, она «устремилась к воротам храма, приводя в изумление всех, мимо кого неслась: ведь все ее ощущали, но никто не видел»…

Григорий не сомневается, что подобным образом из арианской церкви выходил ее «нечистый обитатель».

Исключительное многообразие аллегорических животных имен дьявола, фигурирующих в построениях экзегетов (бегемот, василиск, дракон, змей, лев, левиафан, летучая мышь, волк, различные птицы и т. п.), создает сложный контрапунктический эффект совмещения противоположностей сразу по двум направлениям: с одной стороны, дьявол именуется названиями различных, противоположных по своим свойствам животных; с другой стороны, одни и те же имена применяются и к дьяволу, и к Христу. Экзегет, истолковывающий Библию как метафорическую структуру, должен учитывать два явления: обозначение одной вещи разными именами (multivocatio, в терминах средневековой герменевтики) и обозначение разных вещей одним именем (то, что уже Боэций называл aequivocatio). Совмещение в Библии этих двух явлений создает немало двусмысленностей, которые, однако, воспринимаются самими святыми отцами как нечто должное. С одной стороны, дьявол должен обозначаться многочисленными «вещами», ибо иначе нельзя постигнуть все его свойства. Правильно, говорит Иероним:

называть дьявола и львом, и медведем, и змеем…

Примененные к дьяволу как бы с разных сторон, различные и даже антиномичные имена подчеркивают его разные свойства — в полном соответствии с теорией о «значении вещей». Справедливо называют дьявола львом и муравьем, рассуждает Григорий Великий:

Для муравьев он лев, для крылатых — он муравей, ибо древний враг силен против тех, кто ему поддается, и слаб против тех, кто ему сопротивляется…

С другой стороны, нет ничего странного и в том, что одна и та же «вещь» может обладать целым набором значений, вплоть до противоположных. Так, лев выступает олицетворением и Сатаны («противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» — 1 Пет. 5:8), и Иисуса Христа («лев от колена Иудина, корень Давидов, победил» — Откр. 5:5).

Обладает лев и силой (virtus), и свирепостью. Сила его обозначает Христа, свирепость — дьявола…

Многозначность вещей и возникающая вследствии нее «аллегорическая омонимия» требовали от экзегета большой осмотрительности: дьявола можно было принять за Бога, и наоборот. От этой опасности предостерегает Августин, рассуждая о тождественных именах дьявола и Бога:

Имя льва означает господа, ибо «победил лев от колена Иудина» (Откр. 5:5), и дьявола, ибо «попрал льва и дракона» (Пс. 90:13). Научитесь правильно понимать, когда говорится фигурально (figuraliter); не думайте, что камень всегда обозначает Христа, если в одном месте говорится, что камень — это Христос (1 Кор. 10:4). Одно и то же может означать разное… Если слышишь первую букву в имени Бога и думаешь, что оно — везде, где есть эта буква, то уничтожишь ее в имени дьявола. С той же буквы начинается имя Бога, что и имя дьявола, а тем не менее нет ничего более далекого друг от друга, чем Бог и дьявол…

Дьявола «много»: имя ему «легион» (Лк. 8:30) — слова евангельского одержимого понимались как самоопределение демона. Не обладая собственной устойчивой, единичной сущностью, он как бы постоянно распадается на призрачные множества — существует одновременно в бесчисленных вариантах, изводах, личинах. Однако эта его особенность вовсе не представляется святым отцам достоинством: множественность дьявола — не добавление к единичности, но, напротив — умаление единичности, ущербность, неспособность существовать как нечто единое и единственное. У дьявола множество имен, личин, форм; однако это множество — лишь очередная метафора его умаленности, свидетельство его неспособности иметь одно, но собственное имя, одно, но собственное лицо.

Стих Виргилия о фурии Алекто:

был перенесен латинскими богословами на дьявола, став как бы девизом и эпиграмматическим выражением его множественности .

Метафора множественности конкретизирована в тех явлениях дьявола, где он нередко как бы растекается на несколько персонажей. Так, он предстает в виде сразу нескольких сражающихся гладиаторов ; «играет» перед неким монахом «в различных обликах женщин (in diversis mulierum formis)». Св. Авраам-отшельник слышит голос дьявола:

словно бы исходящий от некоего множества…

Дьявол — и один, и в то же время не один. В келью того же Авраама Сатана врывается:

словно огромная толпа.., они словно влекли друг друга и друг друга поощряли криками, стремясь бросить Божьего человека в яму…

В описаниях такого рода местоимение и глагольные формы, обозначающие количество демонов, порой странно колеблются между единственным и множественным числом. Так происходит и в вышеприведенном тексте: Сатана, до своего превращения в «толпу», был один, — и далее, когда святой молитвой эту «толпу» разгоняет, Сатана вновь оказывается в единственном числе:

Тогда Сатана, воскликнув, сказал: «Увы, увы мне! Уж и не знаю, чем еще могу тебе навредить (Heu! heu me! quid tibi de caetero faciam nescio)»…

Собственно, то же самое происходит и в исходном тексте традиции — в Евангельском рассказе о бесах, из одержимого перешедших в свиней. На вопрос Иисуса «Как тебе имя?» одержимый (или демон устами одержимого) отвечает: «легион». Одержимый говорит нечто странное — он фактически говорит, что «его много», а Евангелист поясняет: «потому что много бесов вошло в него». Далее открыто появляется множественное число: «И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну» (Лк. 8:31).

Характерную вариацию на тему дьявольской множественности находим в галльском житии VI в.

Некоему Сабиниану, галльскому монаху, дьявол, «изменив мужское обличие», является «в стыдливейшей форме двух девочек (sub duarum puellarum forma pudicissimo)». На монаха это не производит никакого впечатления — «он распознал под двойным обличием (sub specie gemina) одно чудовище» и обратился к нему с такими укоризненными словами: «Что ты все показываешься мне в различных формах? Как же не становится стыдно тебе, о глупейший, когда меня ты с Божественной помощью всегда видишь одним и тем же (unum ac solum), и никогда не видишь иным, чем видел прежде!»…

Сабиниан противопоставляет свою неизменность — изменчивости и множественности дьявола, которая представляется монаху чем-то постыдным и ущербным. Способность дьявола умножаться на глазах, превращаться в толпу не вызывает у монаха никакого восхищения: он понимает, что дьяволу попросту отказано в том даре, которым обладает человек, — всегда быть самим собой.

МАХОВ, Александр Евгеньевич (1959) — Доктор филологических наук. Область интересов: русский и западноевропейский романтизм, история европейской поэтики, культура Средневековья. Автор цикла лекций «Средневековый демонологический бестиарий» на канале «Культура». Так же автор многочисленных тематических публикаций и энциклопедических статей. Монографии: Любовная риторика романтиков (М., 1991)// Ранний романтизм в поисках музыки. М., 1993// «Hortus daemonum: Словарь инфернальной мифологии Средневековья и Возрождения (М., 1998; 2007; 2014) // Musica literaria: Идея словесной музыки в европейской поэтике. М.: Intrada — ИНИОН РАН, 2005 // Hostis Antiquus. Категории и образы средневековой христианской демонологии. Опыт словаря // Средневековый образ: между теологией и риторикой. Опыт толкования европейской визуальной демонологии.М.,2011// Переводы: Якоб Буркхардт. Культура Италии в эпоху Возрождения. (М.:Intrada, 1996; 2-е изд.,2001)// Карл Клемен. Жизнь мертвых в религиях человечества. (М.:Intrada, 2002). Персональная страничка на сайте «Вокруг света. Телеграф»

МАХОВ, Александр Евгеньевич (1959) — Доктор филологических наук. Область интересов: русский и западноевропейский романтизм, история европейской поэтики, культура Средневековья. Автор цикла лекций «Средневековый демонологический бестиарий» на канале «Культура». Так же автор многочисленных тематических публикаций и энциклопедических статей. Монографии: Любовная риторика романтиков (М., 1991)// Ранний романтизм в поисках музыки. М., 1993// «Hortus daemonum: Словарь инфернальной мифологии Средневековья и Возрождения (М., 1998; 2007; 2014) // Musica literaria: Идея словесной музыки в европейской поэтике. М.: Intrada — ИНИОН РАН, 2005 // Hostis Antiquus. Категории и образы средневековой христианской демонологии. Опыт словаря // Средневековый образ: между теологией и риторикой. Опыт толкования европейской визуальной демонологии.М.,2011// Переводы: Якоб Буркхардт. Культура Италии в эпоху Возрождения. (М.:Intrada, 1996; 2-е изд.,2001)// Карл Клемен. Жизнь мертвых в религиях человечества. (М.:Intrada, 2002). Персональная страничка на сайте «Вокруг света. Телеграф»

×

×

Примечание

- Вторая часть статьи А. Е. Махова «Демонология святых отцов как метафорическая структура» (первая часть см. «Чужой | География судьбы») публикуется в сокращение

Александр Махов

Александр Махов