Диктатура пролетариата, как концепт впервые был озвучен в середине XIX века, в работе Карла Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 гг.». Согласно Марксу во время превращения капиталистического государства в бесклассовое коммунистическое общество должен пройти переходный период, когда государство ещё будет существовать, но власть в этом государстве будет принадлежать пролетариату, а формой власти будет диктатура, которая нужна чтобы разрушить существующую политическую систему, а также подавить или уничтожить тех, кто поддерживает эту систему. Согласно и Марксу и Энгельсу примером диктатуры пролетариата была власть парижской коммуны. Того же мнения держался впоследствии и Ленин. Против концепции «диктатуры пролетариата» протестовали анархисты, в том числе Кропоткин и Бакунин. Большевики, взяв власть, объявили наступивший эпоху «диктатурой пролетариата в действие». На практике «диктатура пролетариата» вылилась в красный антинациональный террор, не имевший аналогов по своей жестокости и бездарности. Во время «расцвета диктатуры пролетариата» в России уничтожалась не столько «буржуазия», сколько дворянство, священство, интеллектуальные силы и крестьянство. С идеей о безусловной необходимости такой «диктатуры» были не согласны социал-демократы. По мнению Каутского, отсутствие демократии неизбежно приведет к подмене диктатуры пролетариата диктатурой над пролетариатом. В результате этих разногласий в III Интернационал, согласно одному из условий приёма, могли входить лишь те партии, которые признавали верность теории о «диктатуре пролетариата». Первая конституция СССР, принятая в 1924 году, называла образовавшееся союзное государство «диктатурой пролетариата». «Диктатурой пролетариата» советский политический строй официально именовался вплоть до 1961 года, хотя сталинская конституция 1936 года и заявляла о победе социализма. Однако только на XXII съезде КПСС (1961 год) было провозглашено, что «в результате завершения строительства социализма диктатура пролетариата в СССР выполнила свою историческую роль и с точки зрения внутреннего развития перестала быть необходимой». В 1977 году была официально введена новая концепция «общенародного государства» (всенародной социалистической демократии), в которую, как заявлялось, превратилось Советское государство.

Примечание

- * подробнее о Бакунине М.А. см. справку выше

РЕДАКЦИЯ САЙТА

РЕДАКЦИЯ САЙТА

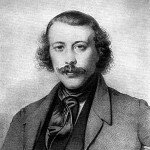

БАКУНИН, Михаил Александрович (30.05.1814, село Прямухино Тверской губернии — 19.06.1876, Берн, Швейцария) — русский мыслитель, революционер, панславист, анархист, один из идеологов народничества. Родился в дворянской семье. В 1829 г. поступил в Артиллерийское училище в Петербурге, но в 1834 г. был отчислен за дерзость по отношению к начальнику училища. Во второй половине 30-х гг. был близок с В. Г. Белинским, А. И. Герценом и Н. П. Огарёвым, стал последователем философии Г. В. Ф. Гегеля. В 1840 г. Бакунин уехал за границу, где познакомился со многими деятелями европейского революционного движения. Особое влияние на него оказывают идеи П. Ж. Прудона — одного из теоретиков анархизма. Во время европейских революций 1848—1849 гг. Бакунин принимал активнейшее участие в выступлениях в Париже, Праге и Дрездене. После поражения дрезденского восстания подвергся аресту, побывал в нескольких саксонских и австрийских тюрьмах и получил два смертных приговора, заменённые на пожизненные заключения, после чего австрийские власти выдали его российскому правительству (1851 г.). Шесть лет находился в Шлиссельбургской крепости; затем был сослан в Сибирь, откуда бежал в 1861 г. Переехал в Англию, затем в Италию, где создал здесь первую анархистскую организацию «Интернациональное братство». Постоянно стремясь к претворению революционных идей на практике, он развернул сеть тайных революционных обществ в Европе. В 1868 г. в Женеве Бакунин вступил в 1 — й Интернационал (Международное товарищество рабочих), откуда был исключён в 1872 г. Бакунин — автор многочисленных трудов по философии, политике, экономике. Наибольшую известность получила книга «Государственность и анархия» (1873 г.), в которой обосновывается его теория: отрицание необходимости политической власти, централизации и подчинения авторитету, несогласие с любой формой использования государственной власти революционерами

БАКУНИН, Михаил Александрович (30.05.1814, село Прямухино Тверской губернии — 19.06.1876, Берн, Швейцария) — русский мыслитель, революционер, панславист, анархист, один из идеологов народничества. Родился в дворянской семье. В 1829 г. поступил в Артиллерийское училище в Петербурге, но в 1834 г. был отчислен за дерзость по отношению к начальнику училища. Во второй половине 30-х гг. был близок с В. Г. Белинским, А. И. Герценом и Н. П. Огарёвым, стал последователем философии Г. В. Ф. Гегеля. В 1840 г. Бакунин уехал за границу, где познакомился со многими деятелями европейского революционного движения. Особое влияние на него оказывают идеи П. Ж. Прудона — одного из теоретиков анархизма. Во время европейских революций 1848—1849 гг. Бакунин принимал активнейшее участие в выступлениях в Париже, Праге и Дрездене. После поражения дрезденского восстания подвергся аресту, побывал в нескольких саксонских и австрийских тюрьмах и получил два смертных приговора, заменённые на пожизненные заключения, после чего австрийские власти выдали его российскому правительству (1851 г.). Шесть лет находился в Шлиссельбургской крепости; затем был сослан в Сибирь, откуда бежал в 1861 г. Переехал в Англию, затем в Италию, где создал здесь первую анархистскую организацию «Интернациональное братство». Постоянно стремясь к претворению революционных идей на практике, он развернул сеть тайных революционных обществ в Европе. В 1868 г. в Женеве Бакунин вступил в 1 — й Интернационал (Международное товарищество рабочих), откуда был исключён в 1872 г. Бакунин — автор многочисленных трудов по философии, политике, экономике. Наибольшую известность получила книга «Государственность и анархия» (1873 г.), в которой обосновывается его теория: отрицание необходимости политической власти, централизации и подчинения авторитету, несогласие с любой формой использования государственной власти революционерами